Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Martini

Leggi i suoi articoliSono arrivate il 18 agosto le tanto attese nomine dei magnifici venti, e subito sono esplose le polemiche, ampiamente previste. Troppi stranieri, troppo poco qualificati, e troppo scarso il riconoscimento ai funzionari interni al Ministero (ma l’obiettivo non era proprio quello di cambiare tutto? Piaccia o non piaccia, è stato fatto quanto promesso).

Ma la cura shock del ministro Franceschini sui musei statali prosegue. «Si volta pagina», ha dichiarato. Ora è la volta, affidata ai direttori dei Poli museali regionali, della completa ristrutturazione dei veritici dei musei rimasti fuori da questa prima tornata: quasi 400, tra cui una ventina di musei semi-top, a cui saranno destinati funzionari delle Soprintendenze (cfr. box a lato).o, saranno fondamentali per dare una struttura ai musei dello Stato, e in molti casi per dare una posizione (e tavolta un risarcimento) a soprintendenti e funzionari del Mibact rimasti senza museo.

Nel frattempo, non sembrano sopite le polemiche seguite alle nomine dei venti superdirettori. Tanto accese e focalizzate contro il ministro, la Commissione giudicatrice, presieduta da Baratta, e i nominati, da aver impedito di ricordare adeguatamente il ruolo e le azioni dei precedenti vertici.

Funzionari di Soprintendenza che, come noto da mesi (è l’obiettivo dichiarato dell’intera operazione) si volevano sostituire, perché chi più chi meno ritenuti inadeguati: per limiti strutturali e di sistema, certo, ma in alcuni casi anche personali. Ma è ovvio che, in un cambiamento radicale di tutti (l’unica a salvarsi è stata Anna Coliva alla Galleria Borghese), si rischia di non riconoscere i meriti di chi, almeno in alcuni casi, ha ben operato.

Tra provincialismo ed esterofilia

Il nodo di maggior presa mediatica è stato quello della nomina dei direttori non italiani, 7 su 20 (oltretutto, nei musei di maggior peso, dagli Uffizi a Brera a Capodimonte). O addirittura 11, hanno lamentato i più critici che hanno conteggiato anche i «rientri» dall’estero (ma il ritorno dei «cervelli in fuga» non era un obiettivo meritevole?).

Una scelta che, nonostante fosse annunciata (e nonostante sia un’abilissima mossa comunicativa, apprezzata all’estero), ha provocato qui da noi puntuali accuse di provincialismo ed esterofilia e di spregio per le professionalità nostrane. «Rottamazione dei funzionari italiani», «umiliazione dei soprintendenti», «sfiducia del ministro per i propri funzionari». Frasi sentite spesso, anche sugli organi di stampa, come «Renzi ha appaltato i musei italiani alla Merkel», risultano assurde e irritanti, per tono e per contenuto. Siamo davvero un Paese così provinciale? E lo siamo diventati anche in campo culturale, laddove ci compiaciamo di definirci un «faro» per il mondo?

Molti hanno dimenticato che queste nomine (molti stranieri, molte donne, molti giovani) erano prevedibili, fin da quando il Mibact (cioè il responsabile primo dei musei in oggetto) ha promesso la «grande svolta».

Certo, tutti speriamo che la valutazione da parte della Commissione Baratta sia stata condotta strettamente sulla base del curriculum, ma le troppe polemiche sulla nazionalità appaiono per lo più pretestuose, mal formulate e poco argomentate, soprattutto se riferite a un settore (come quello dell’arte e della cultura) che si nutre di apertura e trasversalità, senza steccati. Chi mai si sognerebbe di considerare Dante appannaggio dei soli studiosi italiani (perché non toscani, allora)?

Chi può dire con coscienza che il Rinascimento italiano e la sua compresione non hanno goduto del contributo dei massimi storici dell’arte brintannici, tedeschi, americani, francesi?

Chi negherebbe un ruolo di direttore a Berenson o a Pope-Hennessy che, inglese, dopo il British guidò il Metropolitan (dove, peraltro, il primo direttore fu Luigi Palma di Cesnola, piemontese di Rivarolo Canavese)?

Panorama internazionale

I musei non sono, e non possono essere, vittime di protezionismo nazionalistico; non è con gli steccati e la chiusura che si tutela l’identità e la «specificità» della nostra cultura. Ce lo insegna, con chiara evidenza, il panorama internazionale. Dove operano molti italiani, chiamati non certo per la loro nazionalità (e che per questa stessa nazionalità si spera che non saranno mai esclusi). Massimiliano Gioni al New Museum di New York, Andrea Bellini al Centre d’Art Contemporain di Ginevra, lo stesso Francesco Manacorda (membro della Commissione Baratta) alla Tate di Liverpool. E ancora Chiara Parisi alla Monnaie di Parigi, Lorenzo Benedetti al de Appel arts center di Amsterdam, Paola Antonelli alla guida del Dipartimento di Architettura e Design del MoMA, Claudia Ferrazzi (anche lei nella Commissione Baratta) ai vertici amministrativi del Louvre (e ora dell’Accademia di Francia), Davide Quadrio all’Aurora di Shanghai, Roberto Contini alla Gemäldegalerie di Berlino, Francesco Stocchi al Boijmans di Rotterdam, Francesca Leoni all’Ashmolean Museum di Oxford.

Fino a Gabriele Finaldi (britannico di passaporto ma italiano di famiglia e studi) alla direzione della National Gallery di Londra. Nella stessa città è tedesco Martin Roth, dal 2011 direttore al Victoria & Albert Museum; belga Chris Dercon, della Tate Modern (dal 2017 andrà alla guida del gruppo di teatro radicale Volksbühne); americano Ralph Rugoff alla Hayward Gallery. Negli Stati Uniti è britannico (ma nato a Singapore) Thomas Campbell, direttore del Metropolitan, così come Graham Beal del Detroit Institute of Arts; australiani Timothy Potts al Getty e Melissa Chiu all’Hirshhorn di Washington, francese Philippe Vergne al MoCA di Los Angeles. Lars Nittve, svedese, guiderà uno dei più vasti complessi culturali al mondo, l’M+ di Hong Kong. Senza dimenticare chi, in Italia, abbiamo chiamato dall’estero. Con soddisfazione certo variabile, e per lo più destinati al settore del contemporaneo: in passato Rudi Fuchs, Daniel Soutif, Lóránd Hegyi, Eleni Vassilika; oggi Carolyn Christov Bakargiev, Vicente Todolí, Hou Hanru. Alla fine dei conti, stiamo parlando di libera circolazione delle persone e dei saperi. In un regime che verrebbe da chiamare di «libera concorrenza» dei talenti e delle competenze: tutti sullo stesso piano, valutati per il proprio merito.

Con un dubbio, però, e una domanda, ormai senza risposta: davvero tutti i talenti italiani, interni o esterni al Ministero, hanno partecipato al maxiconcorso? Nel campo del contemporaneo così come in quello dell’Archeologia.

Prima ancora di lamentare l’invasione dello straniero, siamo sicuri di esserci davvero tutti messi in gioco, dimostrando disponibilità a rischiare? Oppure molti, davanti alla patata bollente, non hanno neanche fatto domanda?

Perché il compito che attende i neodirettori fa tremare le vene e i polsi, per impegno e per legittime aspettative da parte della politica, dei colleghi e del pubblico.

Questi nostri musei hanno davvero bisogno di un cambio di rotta. Su questo siamo ancora tutti d’accordo.

O no?

Altri articoli dell'autore

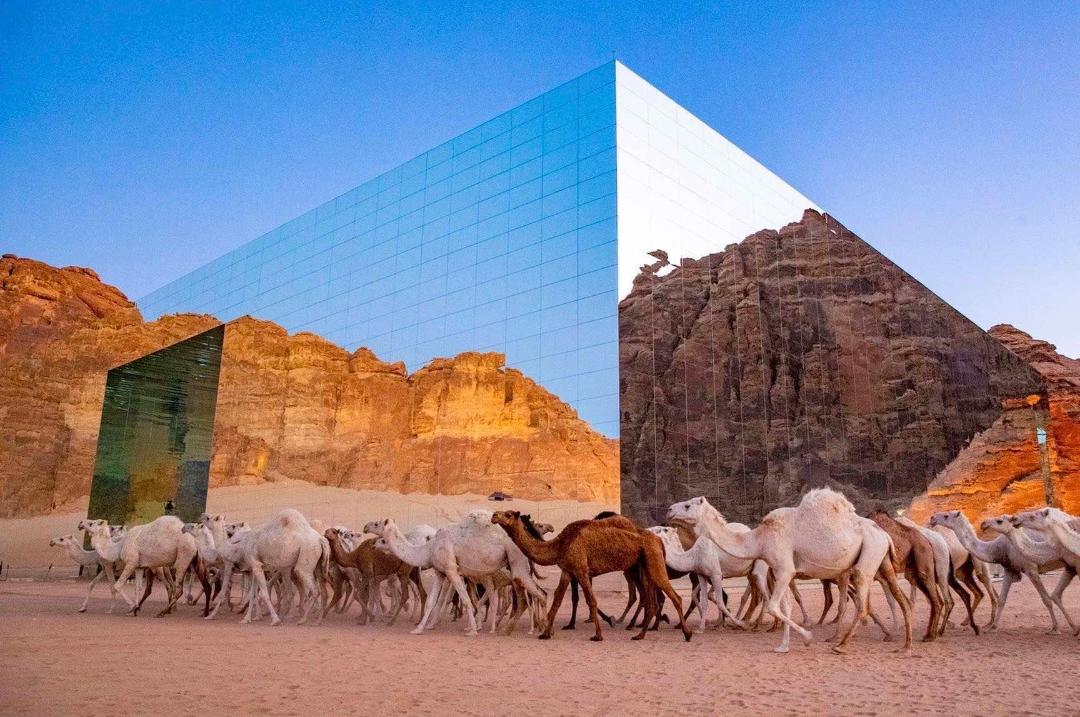

«Abbiamo avuto la fortuna, o la visione, di arrivare in Arabia Saudita quando il terreno era ancora vergine», dice Massimo Fogliati, uno dei titolari dell’azienda, che oggi è impegnata in progetti, musei ed eventi «ad alto contenuto culturale e tecnologico», come la Biennale di Gedda

Con il numero di marzo, dopo 200 «Pagelle dei musei italiani», la nostra esperta conclude la sua «indagine sul campo» attraverso allestimenti, illuminazione, servizi, sistemi informatici, caffetterie e bookshop. A tutto ha dato un voto: anche ai fasciatoi nelle toilette

Capitale Europea della Cultura 2025, la «Manchester tedesca», distrutta dagli Alleati e ricostruita come Karl-Marx-Stadt, oggi rilegge sé stessa e il proprio passato urbano. E punta a coinvolgere «la gente» perché faccia sentire la sua voce

I consigli di turismo letterario per il mese di dicembre