Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Nicoletta Biglietti

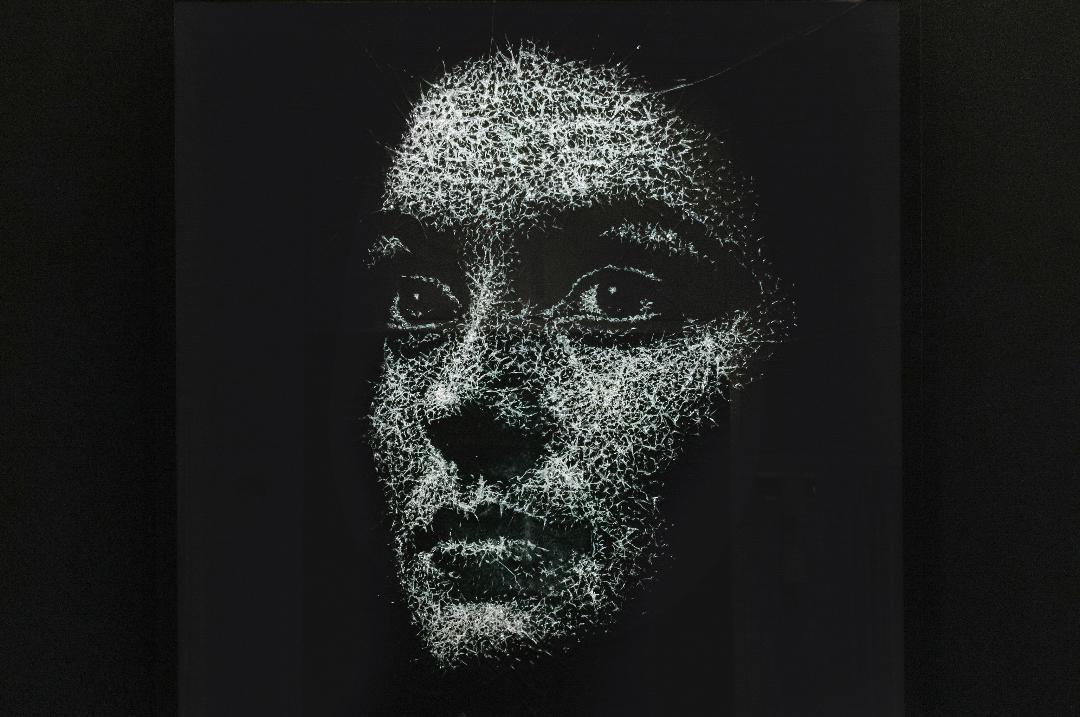

Leggi i suoi articoliNon tela, ma vetro. Non pennello, ma martello. Colpo dopo colpo, ciò che si spezza dà forma a qualcosa — o a qualcuno. Perché quella di Simon Berger non è una pratica in cui «solo» si frantuma il vetro: è un modo per far emergere volti, sguardi, presenze. Figure che sembrano affiorare dalla superficie, come impronte nel tempo. E il tempo, in effetti, si ferma negli occhi di Carlo Scarpa, Claude Monet, la Marchesa Luisa Casati e Caroline Astor, ritratti pensati e realizzati ad hoc per il St Regis Venice. Simon Berger (Svizzera, 1976; vive e lavora a Niederönz, CH) lavora il vetro in modo diretto, senza sovrastrutture. Martello alla mano, interviene sulla superficie trasparente con colpi mirati che modellano l’immagine attraverso la rottura. Una tecnica lontana dalla tradizione muranese della soffiatura, che invece esplora la tensione interna del materiale fino al limite. Il vetro non viene usato come supporto, ma come parte integrante dell’opera. E nel contesto veneziano del The St. Regis Venice, Berger ha portato questa ricerca con una serie di ritratti dedicati a figure legate alla storia dell’hotel e della città. Le sue opere non si impongono, ma invitano l’osservatore a trovare il punto giusto da cui guardare. La distanza, la luce e l’angolazione determinano ciò che si vede. Un lavoro che rimane lì, immobile, ma che si modifica costantemente attraverso l’osservazione.

A prima vista, le opere di Berger appaiono infatti complete: immagini nitide, scolpite nella fragilità del vetro a colpi di martello. Tuttavia, basta cambiare posizione, osservare da un’altra angolazione, per rendersi conto che l’opera non è mai uguale a se stessa. A differenza delle superfici specchianti di Pistoletto (Biella 1933; vive e lavora a Biella, IT), dove il visitatore entra visivamente nell’immagine riflessa, nel lavoro di Berger l’interazione è più sottile. L’opera può esistere autonomamente, ma si manifesta appieno solo grazie allo sguardo dell’osservatore. In questo senso, il lavoro dell’artista svizzero richiama quello di Marcel Duchamp (Neuilly-sur-Seine, 1887; Neuilly-sur-Seine, 1968) e del suo «Grande Vetro», in cui la trasparenza del materiale permette allo spazio reale di entrare nell’opera. E se Dan Graham (Urbana, 1942 - New York, 2022) utilizzava vetro specchiato e trasparente per costruzioni architettoniche che modificano la percezione dello spazio, e Charisse Pearlina Weston (Houston, 1988; vive a Brooklyn, NY) impiega invece il vetro in modo simbolico, suggerendo vulnerabilità e trasparenza, Berger si distingue per un approccio diretto e fisico: il vetro non è solo superficie da osservare. È materia da rompere e modellare. «Le crepe – afferma – giocano un ruolo centrale. Rappresentano più di una semplice rottura fisica, perché catturano un momento di trasformazione».

Quella trasformazione che viene sia nel momento in cui l’artista incide il vetro sia quando lo spettatore osserva l’opera. In «Ferdydurke», lo scrittore Witold Gombrowicz (Małoszyce, 1904; Vence,1969) suggerisce che «l’identità è una forma imposta dallo sguardo degli altri». I volti tracciati da Berger seguono una logica simile: non sono figure assolute, ma forme che si definiscono solo nel momento in cui vengono osservate. Il vetro fratturato diventa infatti il punto d’incontro tra visione e materia. Da vicino si colgono solo segni sparsi, quasi casuali. Ma da una certa distanza, la forma emerge, e ciò che prima appariva come distruzione diventa ora forma riconoscibile. Ed è proprio questo concetto di un «incontro unico» tra opera e spettatore che, nelle parole di Berger, trova richiamo anche in alcune riflessioni di Martin Heidegger (Meßkirch,1889; Meßkirch, 1976): «Quando creo un’opera – afferma l’artista, ho sempre il pubblico in mente, perché il contesto spesso determina chi incontrerà l’opera e in che modo. Tuttavia, una volta che il lavoro lascia le mie mani, non ho più alcun controllo su come verrà interpretato. Ogni spettatore porta con sé la propria prospettiva, il proprio stato emotivo e la propria esperienza, il che significa che ogni incontro con l’opera è unico». Per Heidegger, infatti, l’essere umano è parte integrante della realtà che esperisce, e ogni interpretazione è dunque soggettiva e situata nel tempo e nello spazio. In modo simile, Berger riconosce che ogni visione del suo lavoro è un evento «irripetibile», condizionato dalle emozioni e dall’esperienza individuale di chi guarda. Questa centralità dell’esperienza visiva e percettiva si traduce anche nella scelta dei materiali e nella tecnica adottata. Il vetro, con la sua ambiguità tra trasparenza e riflessione, diventa per l’artista non solo supporto, ma parte attiva del processo.

Simon Berger, «Claude Monet», parte del progetto «The Four Icons». Courtesy The St. Regis Venice

Le sue opere, realizzate in collaborazione con Berengo Studio a Murano, si inseriscono in un percorso che guarda al vetro come mezzo di rappresentazione. Le superfici trasparenti sono trattate come tele tridimensionali: il martello incide, ma non distrugge, e le crepe, che seguono percorsi interni al materiale, creano immagini che si definiscono in base alla luce.

Questi principi prendono forma nella collezione «The Four Icons», esposta al The St. Regis Venice, dove Berger rende omaggio a figure emblematiche legate alla storia dell’hotel e della città: Claude Monet, che soggiornò nello stesso edificio quando era il Grand Hotel Britannia; Caroline Astor, simbolo dell’ospitalità legata al marchio St. Regis; Carlo Scarpa, architetto veneziano; e la Marchesa Luisa Casati, mecenate d’arte e personaggio emblematico del primo Novecento.

Durante l’inaugurazione della mostra, Berger ha realizzato una dimostrazione pubblica nel Gran Salone, sotto il lampadario in vetro firmato da Ai Weiwei (Pechino, 1957; vive e lavora a Cambridge, UK). I presenti hanno potuto assistere da vicino a un processo che alterna gesti rapidi a pause di concentrazione, dove l’attesa diventa parte integrante della costruzione dell’immagine.

L’opera prende forma poco a poco, attraverso una sequenza di colpi che assecondano – e talvolta sfidano – la tensione interna della lastra. A rendere possibile questo equilibrio tra controllo e imprevedibilità è l’uso del vetro stratificato, capace di trattenere i frammenti anche dopo l’impatto. Questo consente all’artista di agire con maggiore libertà, utilizzando la frattura come tratto grafico: la luce, attraversando i punti d’urto, completa la composizione, contribuendo alla definizione dell’immagine.

Una pratica, così «semplice» ma complessa al contempo, che nasce da un percorso insolito. Berger arriva da una formazione tecnica: è falegname, appassionato di meccanica, e ha iniziato sperimentando con il legno e le carrozzerie. L’idea di lavorare con il vetro risale a un parabrezza rotto: da lì ha elaborato una tecnica originale, capace di fondere gestualità e controllo. La chiama «morfogenesi»: una modalità che privilegia l’interazione con la materia secondo logiche fisiche più che estetiche. Ogni colpo è calcolato in base alla resistenza e alla struttura interna del vetro. Il risultato è un’immagine che si costruisce su microfratture mutevoli, sensibile ai cambiamenti ambientali di luce e prospettiva. Non c’è intento simbolico evidente, né una narrazione da decifrare. Le opere si basano su un impatto visivo e sull’effetto ottico generato dalla luce. Tuttavia, il coinvolgimento dell’osservatore è centrale. Senza un punto di vista, l’opera resta sospesa.

E in questo contesto l’artista svizzero restituisce al vetro la sua ambivalenza originaria: fragile ma resistente, trasparente ma tagliente, riflettente ma opaco. Perché non è «solo» un volto, un’espressione, uno sguardo a emergere dalle sue «tele» ma un incontro. Forse fragile e forse effimero, ma sicuramente «condiviso».

Altri articoli dell'autore

Tra ricordi e metamorfosi, a Milano la materia «torna a parlare». Dall’11 al 27 settembre 2025 lo spazio MADE4ART ospita una personale di Lorena Premoli a cura di Vittorio Schieroni ed Elena Amodeo. Un percorso che trasforma legni, corde e tessuti in opere in cui ogni crepa racconta una storia e ogni frammento assume nuovo significato

Collezionisti traditi, opere scomparse e fortune bruciate: il mercato dell’arte tra scandali, frodi milionarie e truffe ai danni di galleristi e investitori

Dal 20 settembre al 2 novembre, il DucatoPrize trasforma gli spazi di Palazzo Farnese in un dialogo tra arte contemporanea e memoria storica

Tra tubi, incisioni e stratificazioni di colore, Lauren Quin trasforma ogni quadro in un viaggio ipnotico tra dettaglio e totalità.