Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giorgio Bonsanti

Leggi i suoi articoliRicoverare o no: le sculture all’aperto devono rimanere nella collocazione originaria anche a scapito della loro conservazione?

Gli Istituti nazionali di restauro (Iscr e Opd) si portano dietro di default un peccato originale, il non possesso di quella che in burocratese si chiama «competenza territoriale». Sono sempre ospiti in casa altrui (le Soprintendenze) e la coabitazione non è sempre stata senza criticità. «Le Soprintendenze sentivano l’attività dell’Istituto quasi come una prevaricazione dei loro compiti» (Cesare Brandi, in Studi in onore di Giulio Carlo Argan, III, 1985); «Il primo problema, evidenziato fin dal Convegno dei soprintendenti del 1938, era il rapporto con le Soprintendenze» (Caterina Bon Valsassina, Restauro made in Italy, 2006).

Gli Istituti nazionali di restauro (Iscr e Opd) si portano dietro di default un peccato originale, il non possesso di quella che in burocratese si chiama «competenza territoriale». Sono sempre ospiti in casa altrui (le Soprintendenze) e la coabitazione non è sempre stata senza criticità. «Le Soprintendenze sentivano l’attività dell’Istituto quasi come una prevaricazione dei loro compiti» (Cesare Brandi, in Studi in onore di Giulio Carlo Argan, III, 1985); «Il primo problema, evidenziato fin dal Convegno dei soprintendenti del 1938, era il rapporto con le Soprintendenze» (Caterina Bon Valsassina, Restauro made in Italy, 2006).

L’argomento comunque investe più in generale il rapporto con qualsiasi soggetto avente titolo: curie vescovili, enti locali ecc. Il problema è diventato sempre più sensibile da quando il restauro gradualmente si è trasformato da semplice intervento materiale a operazione complessa, che investe il prima e il dopo dell’opera, e fa parte di un progetto globale. Certo, non sempre è così nel restauro corrente, ma lo è in quello praticato dalle punte d’eccellenza, appunto i due Istituti sopra citati. Le criticità sono destinate ad aumentare ancor più nei casi in cui debbano interloquire professionalità diverse, tipicamente quelle degli storici dell’arte e degli architetti, che portano ognuna con sé il proprio bagaglio di studi, formazione, esperienze e sensibilità.

Argomento particolarmente delicato si è dimostrato quello della possibilità o meno di conservare nell’ubicazione d’origine gruppi plastici o singole sculture nate nel contesto di un monumento e che soffrano dimostrabilmente di un degrado avanzato. Per un conservatore e uno studioso di scultura l’imperativo inderogabile riguarda la materiale sopravvivenza dell’oggetto; se possibile anche evitando interventi invasivi nel corpo dell’opera che comportino modifiche significative dei materiali costitutivi che, come ha ricordato ripetutamente il soprintendente dell’Opificio Marco Ciatti, si traducono inevitabilmente in alterazioni degli stessi valori immateriali.

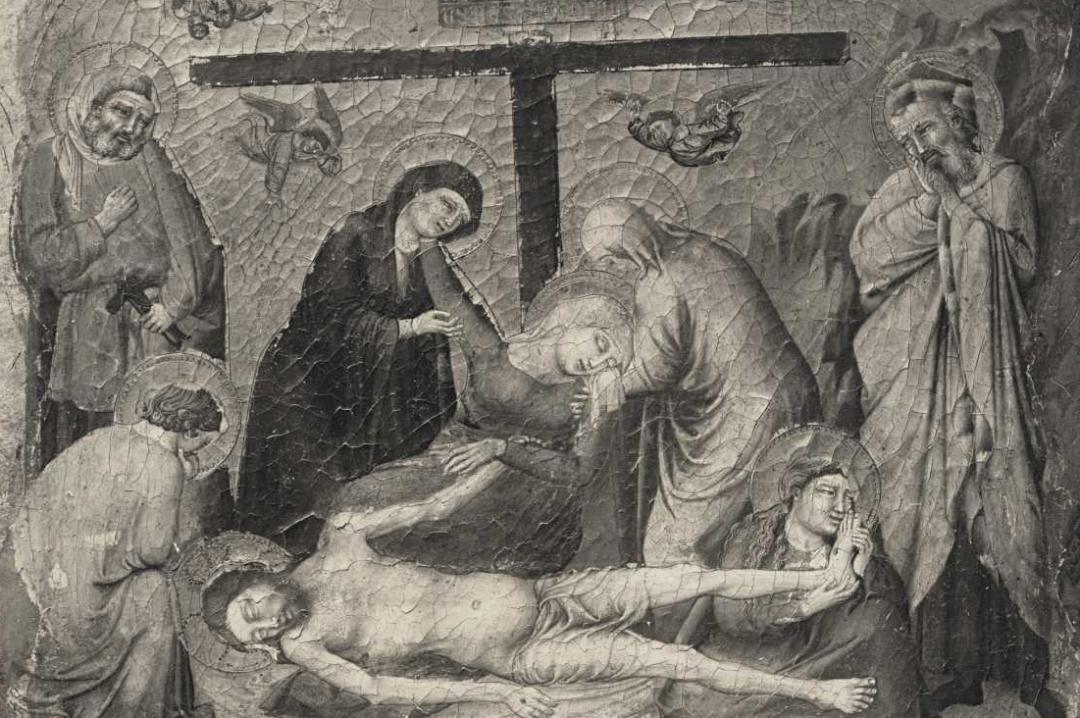

Queste considerazioni introducono alle problematiche emerse particolarmente nelle ultime fasi del restauro (diretto da Cristina Improta e ricco di innovazione) della facciata di San Petronio a Bologna, presentato lo scorso 11 dicembre al termine dei tre anni di lavoro dell’Opificio, laddove alcuni gruppi scultorei hanno dimostrato uno stato di salute preoccupante. Nella straordinaria Deposizione di Cristo di Amico Aspertini addirittura si è staccato il braccio destro del Cristo, che non è rovinato fino a terra soltanto per la fortunosa presenza del ponteggio. «Quando i pezzi cominciano a cadere sulla testa dei passanti la situazione è già disperata», scriveva il grande chimico Giorgio Torraca nel 1969. La posizione dell’Opificio, illustrata da Ciatti all’inaugurazione con parole misurate ma ferme, è che non esista alternativa al ricovero in ambiente protetto. Al momento, il braccio è stato provvisoriamente stabilizzato con un sistema di sostegni (e i perni sono stati nascostamente verniciati prima dell’inaugurazione da qualche sprovveduto). Se la situazione è questa, a che scopo, con ogni rispetto per le opinioni diverse, attendere ancora ulteriori ammaloramenti dei materiali e una diminuzione dei loro valori intangibili? Non ci si assume così una responsabilità molto grave? È ovvio che con il ricovero, e la probabile sostituzione con una copia, molto va perduto; ma il dovere prevalente e primario non consiste nel garantire la conservazione materiale dell’oggetto? Fermo restando che se non si ponessero dilemmi del genere, il lavoro di un soprintendente non sarebbe difficile e complicato come in effetti si presenta.

Altri articoli dell'autore

Aperto per restauri • Diagnosi sul restauro da restaurare di Giorgio Bonsanti, già professore all’Università di Firenze

Aperto per restauri • A un anno dall’inaugurazione del museo, nella nuova sede di Palazzo Cavalli si è tenuto un convegno rivelatosi occasione interessante e piacevole per presentare un’ampia casistica di interventi conservativi infrequenti

Orietta Rossi Pinelli ripercorre le principali tappe di come sono cambiate le regole dalla Carta di Atene del 1931 ad oggi

Operatività, ricerca e didattica hanno improntato l’attività dell’insigne «ambasciatore» del restauro italiano, per quasi quarant’anni attivo all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, di cui è stato soprintendente per dieci anni