Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elisa Carollo

Leggi i suoi articoliCon «A Poem for Deep Thinkers» (Una poesia per pensatori profondi), fino al 18 gennaio 2026 Rashid Johnson (Chicago, 1977) occupa la celebre rotonda del Guggenheim Museum di New York con un’ampia retrospettiva che abbraccia tre decenni di pratica, una testimonianza della complessità stratificata del suo lavoro, denso di significati sia politici sia filosofici. Con quasi 90 opere, dagli iconici «Anxious Men» ai suoi altari su mensole, fino ai soap painting e alle sperimentazioni più radicali con fotografia performativa e video, questa personale documenta l’impegno costante di Johnson con materiali e oggetti come sistema di pensiero, da cui costruisce un codice simbolico e un linguaggio personale attraverso cui avviare una riflessione profonda, affrontando questioni collettive legate alla vulnerabilità umana in un momento tanto estremamente complesso quanto acutamente fragile. Nel complesso, l’immagine che ne emerge non è solo quella di un artista, ma anche di un filosofo che affronta questioni politiche e spirituali, ponendo domande più ampie sulla condizione umana.

L’abbiamo intervistato per discutere con lui sulle evoluzioni non solo della sua pratica, ma anche del suo pensiero, e come queste si riflettano nelle opere esposte in mostra.

Questa ampia retrospettiva è una testimonianza della natura riccamente sfaccettata della sua pratica, che permette al pubblico di entrare in contatto con opere meno note tra cui fotografia sperimentale, performance e video. Come descriverebbe il suo approccio all’arte e quale pensa sia la sua funzione principale?

Uso l’arte come uno spazio di contemplazione, uno spazio per indagare la libertà. La considero una sorta di luogo spirituale. È qualcosa che mi permette di illustrare e contemplare il mondo. È un’estensione della mia voce, del mio pensiero, e al contempo anche una chiarificazione del mio modo di pensare. La morte è un altro tema ricorrente nella mostra. Molte opere sembrano infatti funzionare come meditazioni sulla caducità e transitorietà della vita, esponendo la fragilità dell’esistenza umana. Allo stesso tempo, c’è un chiaro impulso, e persino un invito, a lasciare un segno, una

traccia attraverso gli oggetti e i prodotti della creatività umana, come forma di resistenza a conclusioni nichiliste... Quando pensiamo a quegli elementi che possono diventare marcatori del tempo, che riescono a catturare e persino a illustrare momenti della nostra vita, inevitabilmente arriviamo al concetto di totalità, che comprende anche riflessioni sulla morte. Non affronto però questo tema in modo macabro, ma come uno spazio di riflessione. Sono convinto che l’arte sia un modo per catturare la completezza della nostra esistenza. Alla fine, c’e un ottimismo intrinseco nel mio modo di pensare l’arte come opportunità di lasciare un segno lungo un percorso, come testimone di un viaggio esistenziale, come individui e come comunità.

Credo che sia da questa dialettica tra forze contrapposte, tra la fede e la contemplazione della fragilità e transitorietà intrinseche di tutte le cose, che deriva anche quel senso di ansia che anima alcune delle sue opere. Tuttavia, sembra che lei stia rappresentando un’ansia profonda, che definisce la nostra condizione in un’epoca di estrema incertezza, un’era in cui idoli e religioni istituzionali sono venuti meno, lasciando l’essere umano solo in una ricerca perpetua di senso. Un senso che, per citare Carl Gustav Jung, può emergere solo nel confronto con sé stessi e con le proprie ombre, sia a livello individuale sia collettivo. Che cosa rappresenta per lei questa figura dell’«Anxious Man»? Da dove proviene la sua ansia?

Penso che questo senso di ansia faccia parte di me, in qualche misura. Sono stato una persona ansiosa per gran parte della mia vita, ma credo che stiamo crescendo in un’epoca del nostro mondo, e in America in particolare, che alimenta questo stato d’animo. Al contempo, le persone oggi hanno una certa forma di «agency» rispetto al proprio mondo interiore, e tra di noi si è sviluppata una nuova possibilità di esprimere le proprie vulnerabilità. In un certo senso. Credo che stiamo vivendo nell’età dell’ansia, ma che sia proprio quest’epoca a dare l’opportunità anche di comprendere sé stessi come esseri vulnerabili, proiettare quella vulnerabilità e parlarne con onestà. Penso che, quando sono arrivato al punto in cui ho detto: «Ok, sono ansioso. Questi sono uomini ansiosi», ho riconosciuto apertamente quella condizione individuale e collettiva.

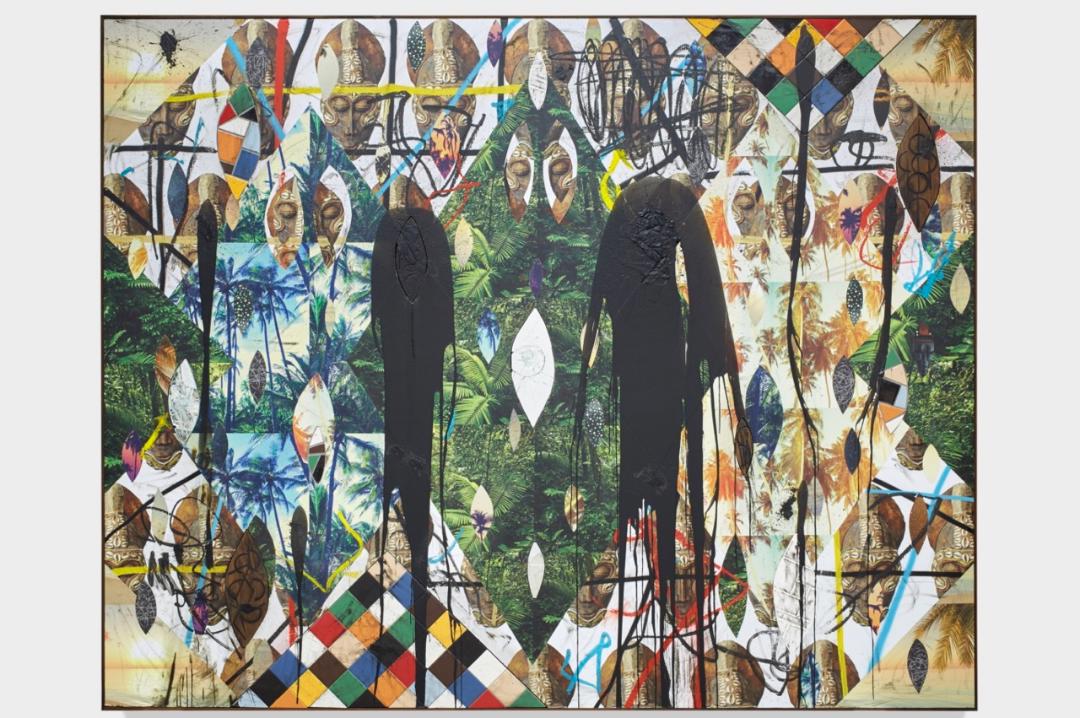

Rashid Johnson, «God Painting “The Spirit”», 2025. © Rashid Johnson, 2025. Photo: Stephanie Powell

Negli anni ha sviluppato un codice e un linguaggio simbolico molto specifici, usando oggetti e materiali già carichi di significato come segni per idee più ampie. Allo stesso tempo, la sua pratica sembra animata da un’ossessione per l’archivio: come un archeologo contemporaneo raccoglie resti culturali e simbolici disponendoli su scaffalature e strutture che li proteggono ed elevano a un diverso valore auratico e simbolico, trattandoli sia come documenti storici sia come strumenti spirituali.

Il vocabolario dei materiali nel mio lavoro nasce da cose con cui ho avuto esperienze dirette, cose che mi hanno aiutato a comprendere il mondo, che hanno avuto una funzione per il mio corpo e la mia mente, in certi casi sono state persino invasive, o profondamente poetiche. Si tratta davvero di una sensibilità legata al raccogliere, un’esperienza di raccolta, di custodia, e poi spesso di assegnazione di un luogo a questi oggetti, a questi segni, a queste idee. A volte quel luogo è uno scaffale. Altre volte consiste nel deformare il materiale, scioglierlo, plasmarlo o scolpirlo. A volte è questione di marcare la superficie, o l’interno. Rifletto molto sul domestico, su ciò che mi è vicino. E poi penso a come gli oggetti e i materiali possano essere «impiegati». Penso alle cose a me più vicine come a collaboratori, quasi come se gli oggetti, i materiali, i segni avessero un’anima, come entità dotate di autonomia, partecipanti attivi in una struttura o in una narrazione.

Alla fine queste sue scaffalature spesso combinano oggetti quotidiani e popolari con altri di natura più spirituale, trasformandosi in altari per un rituale personale, un tentativo di tracciare un’eredità o una discendenza. «La mancanza di senso nella vita è una malattia dell’anima del nostro tempo», citando Jung, che vedeva la religione non come dogma, ma come necessità psicologica, un linguaggio simbolico per verità interiori...

Penso che sto seguendo un percorso, che a volte pone domande davvero difficili. Una mostra come questa è stata, per me, un’esperienza interessante da vivere perché rappresenta in un certo senso una testimonianza della mia vita, della mia pratica. È un segno di diversi momenti in cui ero coinvolto od obbligato a navigare tra circostanze ed esperienze differenti. Mentre la percorro, sento che tutto questo si riflette nelle opere presenti, ma penso che anche altre persone, nel rapportarsi con questo corpus di lavori e con questa mostra, abbiano percepito qualcosa di simile. I visitatori possono riconoscere che la vita è un percorso, un viaggio. Sono convinto tuttavia che porre domande in modo autentico abbia più valore del trovare soluzioni, anche se gli artisti sono, in un certo senso, inevitabilmente coinvolti in qualche forma di risoluzione dei problemi. Ma spesso si tratta di problemi intimi, che l’individuo pone a sé stesso, non tanto delle grandi questioni esistenziali o strutturali con cui il mondo ci costringe a confrontarci. Alla fine l’importante è porsi questi quesiti e affrontare un problema alla volta, una soluzione alla volta, una persona alla volta. Con il tempo la mia pratica ha acquisito una qualità esistenziale e un valore autoriflessivo, che indaga l’interiorità e si confronta profondamente in essa, nel pensiero profondo e nell’esplorazione del sé.

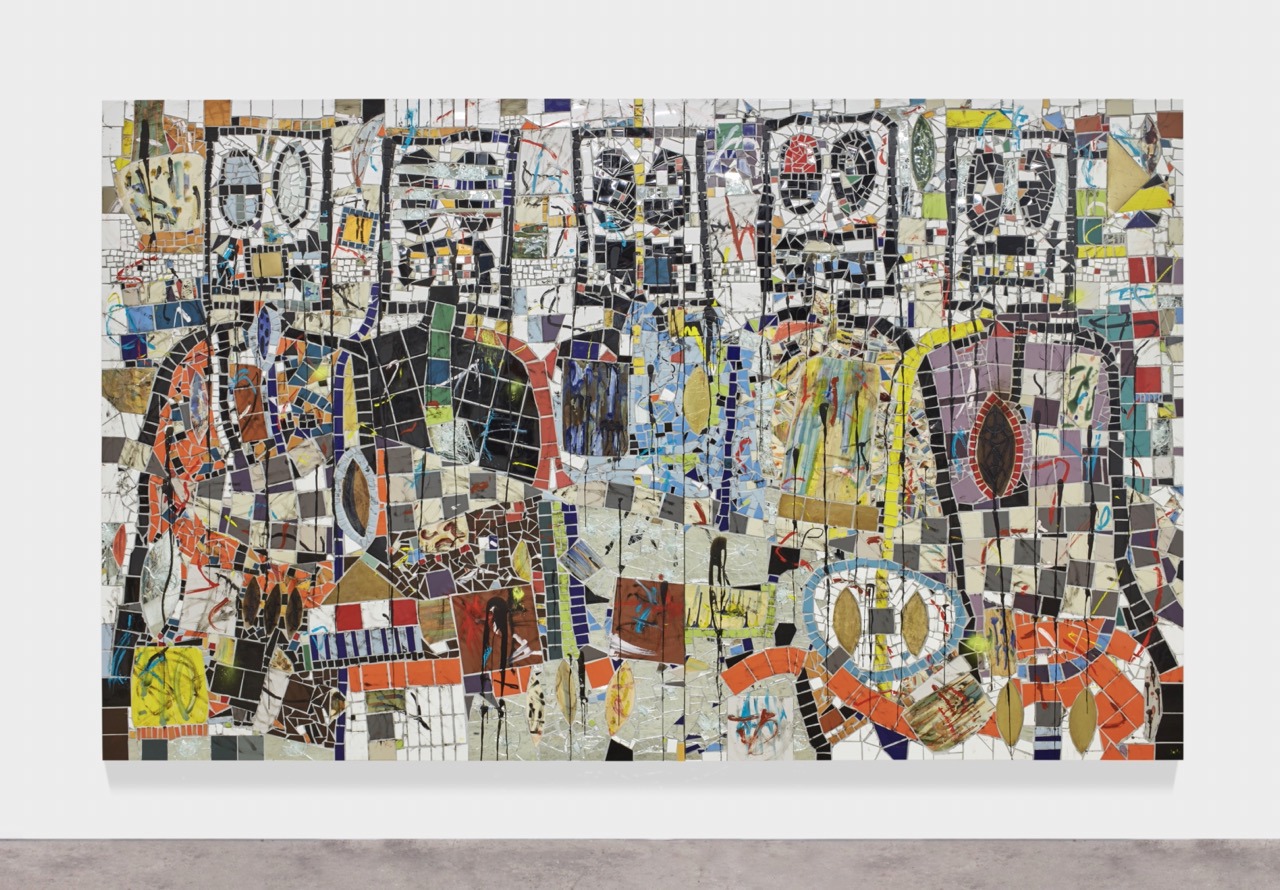

Rashid Johnson, «The Broken Five», 2019. © Rashid Johnson, 2025. Photo: Martin Parsekian