Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

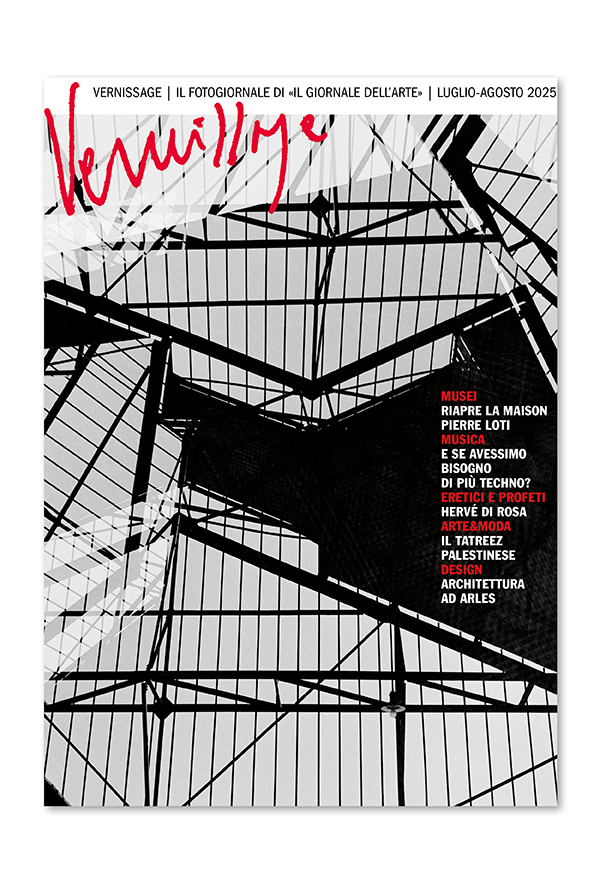

Mancava, nella storia espositiva di Remo Salvadori (tre volte alla Biennale di Venezia, nel 1982, 1986 e 1993; due a documenta di Kassel, nel 1982 e 1992, oltre a molte altre importanti esposizioni in Italia e nel mondo), una mostra istituzionale a Milano. Oggi, però, Milano, la città dove vive, fa le cose in grande e per rendere il giusto omaggio a Salvadori (Cerreto Guidi, Firenze, 1947) riunisce tre delle sue più importanti istituzioni, tutte affacciate su piazza Duomo, per celebrare la sua arte con una grande mostra diffusa tra Palazzo Reale, il Museo del Novecento e il Museo del Duomo, che gli apre la Chiesa di San Gottardo in Corte, lo spazio con cui si chiude il suo percorso di visita.

Promosso da Milano-Cultura e prodotto da Palazzo Reale ed Eight Art Project con Museo del Novecento, il progetto, curato da Elena Tettamanti e Antonella Soldaini, debutta il 2 luglio: quel giorno vengono presentate nella Sala del Piccolo Lucernario di Palazzo Reale le tre opere «L’osservatore si sposta osservandosi», 1982, «Continuo Infinito Presente», 1985 (2025) e «Figura», 1997 (2025), mentre nella Sala delle Cariatidi va in scena da solo, «come un gioiello», il lavoro site specific «No’ si volta chi a stella è fisso», 2004 (2025; il titolo è una frase di Leonardo da Vinci): ad accompagnarli, la performance musicale del gruppo «Tutto Questo Sentire». E nello stesso giorno il Museo del Novecento presenta, alla base della rampa elicoidale, l’installazione di rame «Alveare», 1996 (2024), che rimarrà nelle sue collezioni permanenti.

La mostra di Palazzo Reale (58 opere, dal 1969 ad oggi) si apre invece il 16 luglio (fino al 14 settembre, catalogo Silvana, in libreria dal 9 settembre), dopo la performance inaugurale al pianoforte (aperta al pubblico), la sera precedente, di Sandro Mussida, che eseguirà sue composizioni ispirate all’universo poetico di Salvadori. Ma la maratona inaugurale si concluderà solo il 18 luglio con l’intervento in San Gottardo in Corte dove, fino al 31 agosto, di fronte all’affresco giottesco, sarà esposta la storica opera «10 frecce nei colori di minerali», 1969-70.

Remo Salvadori, «Continuo Infinito Presente», 1985 (2010), New York, 2010. Photo © Yancey Hughes

Remo Salvadori, «Continuo Infinito Presente», 1985 (2007). Palazzo Medici Riccardi, Firenze, 2009. Photo © Serge Domingie

Di questo progetto complesso ma, più ancora, della ricca vicenda esistenziale che ha alle spalle, parliamo con l’artista, camminando attraverso le sue opere nel bellissimo studio milanese. Allo stesso modo è concepita la mostra: una camminata attraverso i nuclei fondanti del suo lavoro, disposti in un ordinamento non cronologico ma tematico.

Remo Salvadori, perché tematico?

Perché io mi percepisco non in un tempo lineare ma in uno spazio-tempo in cui tutte le opere sono simultanee, non hanno datazione e vivono il qui e ora: uno spazio-tempo rappresentato, anche, dal nostro essere qui, insieme, in questo momento.

Le sue opere «Continuo Infinito Presente» traducono in immagine questo tempo circolare che gli antichi raffiguravano con l’uroboro, il serpente che si morde la coda. Come le realizza?

Il cerchio rappresenta la dimensione temporale e il cosmo: io però non amo cercare le parole nella cultura del conosciuto, mi piace trovarle nel momento. Come li realizzo? Ognuno dei «Continuo Infinito Presente» è formato da cerchi di corde metalliche. Quando sono molto grandi (come alcuni di quelli che saranno in Palazzo Reale) richiedono il lavoro, faticoso, di più persone, perché il loro peso è notevole. Perciò spesso io inizio recitando una poesia o diffondendo una musica, per alleggerire l’azione. E nel costruirli scaturisce così una sorta di danza collettiva.

L’altra sua polarità è quella del quadrato: penso agli «Alfabeti», realizzati con elementi fatti di sette metalli diversi.

Se il cerchio è il cosmo, il quadrato è la terra. Realizzo queste opere con piombo, stagno, ferro, rame, mercurio, argento e oro (i metalli con cui sono fatte le ciotole-campane tibetane) e di ognuno di essi ho trovato le corrispondenze con i colori dell’arcobaleno, nello spazio tra gli infrarossi e gli ultravioletti.

Remo Salvadori, «Germoglio», 1988 (1989). Photo © Jean Pierre Maurer

Di solo piombo ritagliato, invece, è fatta l’opera site specific per il lucernario che mette in comunicazione visiva gli spazi di Palazzo Reale e quelli del Museo del Novecento. Perché il piombo?

Il piombo è come una tenebra: isola completamente, anche dalle radiazioni. Tagliandolo, io lo apro, lo faccio fiorire, lo mando verso la luce e così l’opera diventa metafora del trasformare le nostre parti buie in parti luminose. Come ogni mio lavoro, anche questo si è nutrito delle circostanze: l’opera è nata da un’osmosi con il luogo e con Gianfranco Maraniello, il direttore del Museo del Novecento.

Le circostanze: lei chiama così anche i lacci metallici che cingono i cilindri di rame dei «Verticali», le dieci opere che abiteranno la Sala degli Specchi di Palazzo Reale.

Sì, perché è attraverso un filo, e il suo «abbraccio», che si crea la loro struttura. Il filo è la circostanza: se lo sciogli, il cilindro di rame si apre e la visione si disfa.

Mi incuriosisce sapere quando, in questo sistema di pensiero, lei capisce che un’opera è conclusa.

Non mi pongo affatto il problema. L’opera è sempre in rapporto al respiro e alle circostanze. Io «respiro» la mia pratica, non la vivo come necessità espressiva.

Nel suo lavoro si assiste a una riflessione costante sulla materia e sull’energia che l’attraversa: su quali letture si basano i suoi lavori?

Direi piuttosto una riflessione sulla natura della sostanza. Le mie fonti sono letture sapienziali molteplici: alla metà degli anni Settanta ho incontrato il pensiero di Steiner; poi è arrivata la mia futura moglie Sally, che a sua volta aveva accostato lo stesso pensiero. In seguito mi sono avvicinato anche a Krishnamurti, ad Ananda Coomaraswamy, a Fritjof Capra. Mi giungono molti impulsi dalla dimensione più sottile di quest’area di pensiero. A questo si aggiunge la poesia, di cui mi nutro quotidianamente.

Altro tema centrale nel suo lavoro è l’atto del guardare, che si manifesta nelle opere dei «cavalletti». Anche qui, dopo la prima (in mostra), formata da un solo elemento, si è poi aperto alla pluralità.

Sì, negli anni Settanta realizzai «L’osservatore si sposta osservandosi», con il ricciolo d’oro che allude a un moto di ascesa. Poi c’è stata una maturazione: sono passato dal singolare al plurale ed è stata la volta di «L’osservatore non l’oggetto osservato», dove i cavalletti si sono moltiplicati.

Per il suo lavoro si parla di scienza, filosofia e spiritualità. Ci si riconosce?

Sì, mi riconosco. Ma attenzione, parliamo di una spiritualità in senso lato, non codificata: quella che interroga l’uomo.

Remo Salvadori, «No’ si volta chi a stella è fisso», 2004 (2013).Villa Mansi, Lucca, 2013. Photo © Jean-Pierre Maurer