Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Non era per nulla frequente nel 1989, quando la Banca Cattolica del Veneto lanciò il progetto «Restituzioni», vedere realtà economiche e finanziarie italiane coinvolte nel restauro di beni culturali. Erano tempi pionieristici per il mecenatismo culturale: certo, nel 1982 Olivetti aveva avviato il restauro dell’«Ultima Cena» di Leonardo nel Refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano, affidandolo alla grande e ardimentosa restauratrice Pinin Brambilla Barcilon (e l’avrebbe sostenuto per 17 anni e 7 miliardi di lire), ma si trattava di un’icona globale che avrebbe attirato l’attenzione del mondo intero sul committente.

Del tutto diverso fu, sin dall’inizio, l’approccio di «Restituzioni», un progetto che non si preoccupava affatto del ritorno di visibilità dei suoi interventi ma, all’opposto, chiedeva alle Soprintendenze (all’inizio del solo Veneto) di suggerire gli oggetti e le opere più bisognosi di restauro, indipendentemente dalla loro spettacolarità: anche quelli che nessuno avrebbe finanziato. Per volere del presidente della Banca Cattolica del Veneto, Feliciano Benvenuti, «Restituzioni» si pose infatti sin dall’inizio in una posizione di sussidiarietà rispetto agli enti preposti alla tutela. Fu così che nella prima edizione, intitolata «La Banca per l’Arte», accanto a dipinti non molto noti, si restaurò anche una testa mutila di età romana di scarsissimo appeal per il grande pubblico, ma di grande significato storico. E così ha continuato a essere nel tempo, anche quando, dopo la fusione tra Banca Cattolica del Veneto e Nuovo Banco Ambrosiano, «Restituzioni» passò al l’Ambroveneto, coinvolgendo anche la Lombardia, e più ancora quando, inglobato questo da Banca Intesa, poi da Intesa Sanpaolo, l’allora presidente, oggi presidente emerito, Giovanni Bazoli, volle dare un nuovo impulso al progetto. Che, sempre cresciuto nel numero degli interventi, nelle dimensioni dei manufatti e nelle sfide tecniche e scientifiche, con 2.200 restauri in 35 anni, festeggia la sua ventesima edizione. A celebrarla sarà in autunno, al Palazzo delle Esposizioni di Roma, una mostra che presenterà 123 opere provenienti da tutta Italia, tra reperti archeologici, dipinti di maestri dal Quattro al Novecento, sculture, arazzi, tessuti e antichi strumenti scientifici (una novità di quest’anno). È una storia fatta di mille storie, tutte appassionanti, quella di «Restituzioni», che Silvia Foschi, responsabile Patrimonio storico artistico e attività culturali di Intesa Sanpaolo, racconta a «Il Giornale dell’Arte».

In controtendenza rispetto agli altri mecenati, «Restituzioni» si è sempre preso cura non solo di opere famose, ma anche di oggetti e opere privi di lustro. Continuerete su questa strada?

Sì, il nostro criterio privilegia l’aspetto identitario rispetto al potenziale di visibilità: per essere scelta, l’opera deve avere un significato per il territorio e per la comunità. Allora come oggi si restaurano anche cose che agli occhi dei più possono sembrare secondarie, che spesso non riescono a rientrare nei programmi ministeriali, mentre noi sappiamo che hanno uno specifico significato per la collettività di riferimento. Il nostro è un porsi a fianco degli organi di tutela, un collaborare nel senso etimologico di «lavorare insieme». Le proposte, infatti, arrivano a noi dalle Soprintendenze.

Come?

Per ogni edizione scriviamo a Soprintendenze, Direzioni regionali, musei autonomi (gli enti territoriali del Ministero preposti alla tutela) e chiediamo di mandarci una lista di opere bisognose di restauro (ognuna accompagnata da un progetto redatto da restauratori scelti da loro) e al contempo importanti per la comunità. Per l’edizione attuale ci sono giunti 400 progetti da una novantina di istituzioni. Con il comitato scientifico, formato dal medievista Carlo Bertelli (oggi curatore emerito, ma che ha seguito il programma sin dal 2000) e da Giorgio Bonsanti (storico dell’arte, a lungo soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, Ndr) e Carla Di Francesco (lungamente ai vertici del MiC, Ndr), abbiamo scelto 64 nuclei di opere, per un totale di oltre 120 manufatti, prestando attenzione a rappresentare tutte le regioni e con lo sguardo rivolto anche alla mostra finale. Non meno importanti ai nostri occhi sono le sfide.

Uno dei rilievi lignei settecenteschi del Monte Calvario di Banská Štiavnica

Per esempio?

Mi viene in mente il mantello Tupinambá della Pinacoteca Ambrosiana: un manufatto spettacolare realizzato da quella popolazione stanziata sulle coste del Brasile, intessuto di 5mila piume d’uccello rosse che, donato nel ’600 dal principe e diplomatico Federico Landi allo scienziato e collezionista Manfredo Settala, entrò nella sua Wunderkammer milanese e di qui passò all’Ambrosiana. Nel 2018 l’Ambrosiana ci presentò il progetto di una restauratrice americana (negli Stati Uniti, grazie ai manufatti di piume dei nativi, c’è una tradizione di interventi su questi oggetti) che comportava, però, costi altissimi. Con Giorgio Bonsanti cercammo una soluzione che potesse valorizzare le competenze italiane e optammo per una giovane restauratrice formata all’Opificio delle Pietre Dure, Guia Rossignoli che, coadiuvata dai laboratori scientifici dell’Opd e del Ifac-Cnr, ha sperimentato l’uso del laser. L’esito è spettacolare: da grigio-marroni le piume sono tornate rosso vivo e gialle. E ora abbiamo anche in Italia una professionalità per questo ambito d’intervento. Ogni progetto sperimentale serve infatti anche a formare dei restauratori: aspetto cui teniamo molto. È accaduto anche con il Centro Conservazione e Restauro della Venaria Reale, che nel 2022 ci chiese di collaborare al recupero di un affresco del I secolo d.C. proveniente dal Tempio di Iside di Pompei, portato nell’800 in Brasile, da Napoli, da Teresa Cristina di Borbone, neosposa dell’imperatore del Brasile don Pedro II, e poi entrato nel Museu Nacional di Rio de Janeiro, dove nel 2008 finì sbriciolato nell’incendio che devastò il museo. Il restauro, rischioso e un vero banco di prova per la formazione dei restauratori, lo ha recuperato oltre ogni iniziale speranza e, al di là della bellezza dell’oggetto, ha ricucito anche quell’antico legame di cultural diplomacy tra Italia e Brasile.

Quindi, intervenite anche fuori d’Italia?

Certamente: in Europa e nei Paesi in cui Intesa Sanpaolo è presente. Abbiamo esordito all’estero nel 2016, con il restauro di tre rilievi lignei settecenteschi dal Monte Calvario di Banská Štiavnica nella Repubblica Slovacca, poi ci sono stati altri interventi, fino a quello da poco concluso presso l’Irpa-Institut Royale du Patrimoine Artistique di Bruxelles sul Retablo dei Re Magi, grande scultura che fu commissionata alla fine del ’400 da un mercante lombardo al celebre artista di Bruxelles Jan II Borman per la sua cappella in San Nazaro in Brolo a Milano (dov’è tuttora conservata): sfigurato da uno spesso strato di pittura scura, il retablo era ritenuto opera di un anonimo artefice tedesco e solo con il restauro ha ritrovato la sua cromia e la lucentezza dell’oro, ed è stato restituito al suo autore. Tutto grazie alla collaborazione tra istituzioni italiane e belghe.

Dipinti, disegni, sculture, oreficerie, tessuti e molto altro. Ma anche restauri monumentali. Penso agli affreschi Santa Maria Foris Portas a Castelseprio, vicino a Varese, che avete restaurato quest’anno.

Non si è trattato di un vero e proprio restauro ma di un’operazione di manutenzione straordinaria: una definizione che non suona bene per i non addetti ai lavori ma che ha un peso importante nella conservazione. Occorreva infatti una verifica dello stato di conservazione e un intervento di consolidamento. Gli affreschi erano stati restaurati magistralmente da Pinin Brambilla nei primi anni ’90, ma nemmeno i restauri sono eterni e talora bisogna tornarci. È ciò che è accaduto meno di recente anche con la Capsella di Samagher del Museo Archeologico Nazionale di Venezia, un cofanetto del V secolo poco appariscente ma storicamente molto importante: un oggetto sfidante di legno e avorio con parti metalliche, su cui eravamo intervenuti nel 1999, ma sul quale siamo dovuti tornare. Tornando a Castelseprio, quegli affreschi sono un pezzo fondamentale della storia dell’arte altomedievale e sono un’opera intrigante sia per l’iconografia (un unicum), sia perché ne ignoriamo la datazione, che oscilla tra il VII e il X secolo. Noi siamo affezionati agli affreschi medievali lombardi...

A che cosa allude?

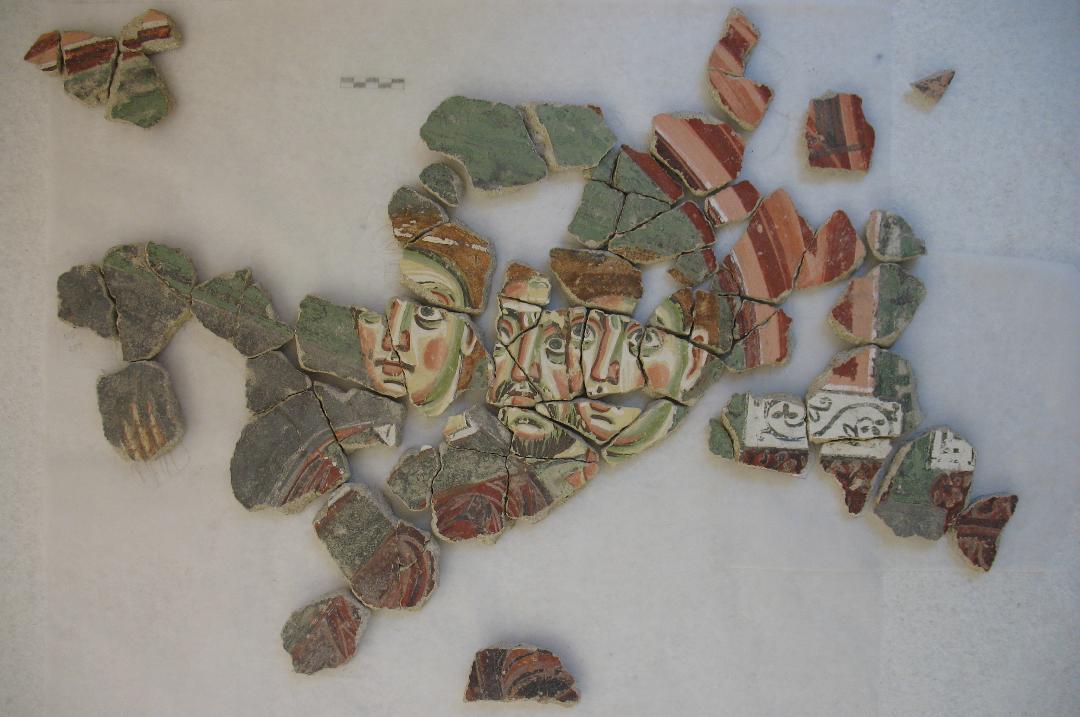

Penso all’avventura di San Pietro all’Olmo a Cornaredo, fuori Milano, una chiesa di origine ottoniana molto importante perché di qui transitava l’imperatore quando scendeva in Italia, totalmente affrescata. Probabilmente a causa dei terremoti, nel 1117 la chiesa crolla e se ne costruisce una nuova usando le sue macerie come riempimento. La seconda chiesa è tuttora utilizzata e all’inizio degli anni 2000, durante lavori di ristrutturazione, sotto il pavimento si sono trovati oltre 10mila frammenti di bellissimi affreschi. La Soprintendenza li recuperò ma rimasero per anni accumulati in cassette della frutta. Chi avrebbe osato metterci mano? Non c’era alcuna documentazione. E dove trovare i fondi? Con Carlo Bertelli ed Emanuela Daffra, allora in Soprintendenza a Milano (oggi è soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure a Firenze, Ndr) ce ne innamorammo. Accettammo la sfida e mettemmo a disposizione per oltre un anno il laboratorio di restauro delle Gallerie d’Italia di Milano. Fu lì che la restauratrice Stefania Tonni, con Carlo Bertelli, grazie alla sua esperienza e a una pazienza certosina, poté ricostruire qualche figura. Scoprimmo che erano affreschi meravigliosi d’impronta bizantina. La «restituzione» è inevitabilmente lacunosa, ma di enorme importanza.

La Capsella di Samagher del Museo Archeologico Nazionale di Venezia

Altri articoli dell'autore

Grazie a un accordo tra Grande Brera, Artàmica APS e Metro 4 nella fermata Sforza-Policlinico due murales accompagneranno i passeggeri e i pazienti diretti al complesso ospedaliero. Un progetto che accanto all’artista Francesco «Moscolo» Andreotti vedrà un gruppo di detenuti col permesso di lavorare fuori dal carcere di massima sicurezza di Milano-Opera.

Il lavoro premiato alla 12ma edizione di «Giovane Fotografia Italiana» indaga la vulnerabilità di chi, come l’artista, è cresciuto senza la presenza affettiva del padre

A cinquant’anni dal libro-manifesto dei baby boomer, Pablo Echaurren torna protagonista alla Galleria dell’Incisione di Brescia con un percorso espositivo di 35 collage realizzati dagli anni ’60 a oggi

Sono esposte opere di Allison Grimaldi Donahue, Francesco Fonassi, Francesca Grilli, Beatrice Marchi e Martina Rota