Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Luca Cesari

Leggi i suoi articoliSolo il fiabista sa inanellare rapporti senza tempo e senza luogo con il proprio suolo, la propria regione. Tali sono stati senz’altro i rapporti con l’Emilia e con Bologna di Antonio Saliola, «il pittore delle fate e dei giardini» morto il 10 marzo scorso nella città in cui era nato ottantaquattro anni fa. Tra i libri della sua biblioteca primeggiano i romanzi di Giovannino Guareschi, ma non è facile capire dove nascesse e dove finisse la sua Emilia nella tumultuosa dilatazione degli interessi. In questo senso era come tutti i più grandi emiliani e romagnoli d’origine, come Fellini, come Lucio Dalla, come Antonioni, come Pupi Avati e Tonino Guerra (gli ultimi tre dei quali sono stati suoi fraterni amici), che con l’arte si allontanavano e con la fantasia ritornavano alla terra nativa. Per primo Fellini, che, con manovre e contromanovre, tradiva e deformava continuamente Rimini, e tradendola e deformandola la rispecchiava perfettamente. Ma la sua Rimini era ovviamente un artefatto, un aggiramento, un tradimento indispensabile per continuare proustianamente ad amarla, a non poterne fare a meno.

Che cos’è il Grand Hotel se non il paradiso ritrovato, impudicamente ritrovato? Il labirinto misterico, iniziatico, che gira gira accompagna il poeta nell’assurdo, nell’incongruo, nell’incantesimo. Non diverso è il caso di Tonino Guerra, che sottopone a una dieta borgesiana le prime sceneggiature create insieme ad Antonioni senza scriverle. Per Guerra la fantasia era una peregrinante geografia di fughe e nascondigli, di emigrazioni sregolate della mente in un fanta-spazio infantile, mille miglia lontano dalle angosce esistenziali di Antonioni, intriso di un caos nostrano illuminato dai santi di Tarkovskij e dai viaggi a Citera di Angelopoulos. Di Antonio Saliola, Tonino Guerra ha scritto: «Non si stacca mai da noi il paese dell’anima che sta annidato dentro la memoria assieme ai giorni dell’infanzia di quando, cioè, credevamo di essere immortali». Ma quale è stato «il paese dell’anima» del pittore bolognese, il paese interiore, memorabile, che può reggere sopra quello esteriore?

Bisogna dire che il paese dell’anima non si esperisce una sola volta, o forse sì, ma è quello che ci ospita e ci accresce nel piccolo spazio a noi offerto per affrontare il grande cerchio della durata degli anni e della vita. Questo cerchio si è concluso bene per Saliola con la pittura delle fate e dei giardini i quali rappresentano l’estrema visione di quei cortili dell’infanzia che riproducevano gli angoli di condomini fatalmente diletti, l’intero sentimento epico della prima memorabile stagione del pittore anni ’70-80: vuoti e agorafobici, con piccole materializzazioni di assenze (una scritta sul muro, una bicicletta appoggiata all’ingresso, un aeroplanino, un aquilone in volo, sistole e diastole dei trapassi di una stagione mai più dimenticata). Saliola, mentalmente, non si è mai spostato da quei cortili che son divenuti poi i protagonisti delle mille stanze in cui si è camuffato e recluso, e delle mille patrie inseguite nella vita, trasferendosi con civetteria da un paese all’altro (in modo mentale, ovvio) alla ricerca di una reclusione definitiva nell’hortus conclusus, trovato finalmente in uno dei borghi «del sole e della luna» da lui fondato a Petrella Guidi, a un tiro di fucile dalla Pennabilli di Tonino Guerra in Valmarecchia: sovraccarico di paradisi infantili meno spavaldi di quelli un tempo iconografati, estremo carcere volontario del proprio io. Un luogo colmo di giornate di clausura come quello che immaginiamo inalterato nella casa di via Garofalo 6 dove abitava: nel centrissimo di Bologna, vicino alla piazza Grande e alla casa di Lucio Dalla che è stato, fra l’altro, suo collezionista. Un posto all’altro polo dell’Emilia che ha reso decisiva la svolta del suo io verso una pittura sempre più fantastizzata e fanatizzata per le fate. Una zona che lo ha posto con un nuovo salto roulettistico dentro un giardino creato con le sue mani, una sorta di raddoppio del «mondo magico di Tonino Guerra» creato lì dappresso, sulla sponda opposta del fiume, da cui il poeta lanciava gli aut aut del sogno e dell’azione, anche politici, tra Carlo Petrini e Oscar Farinetti che sono da considerare entrambi suoi allievi.

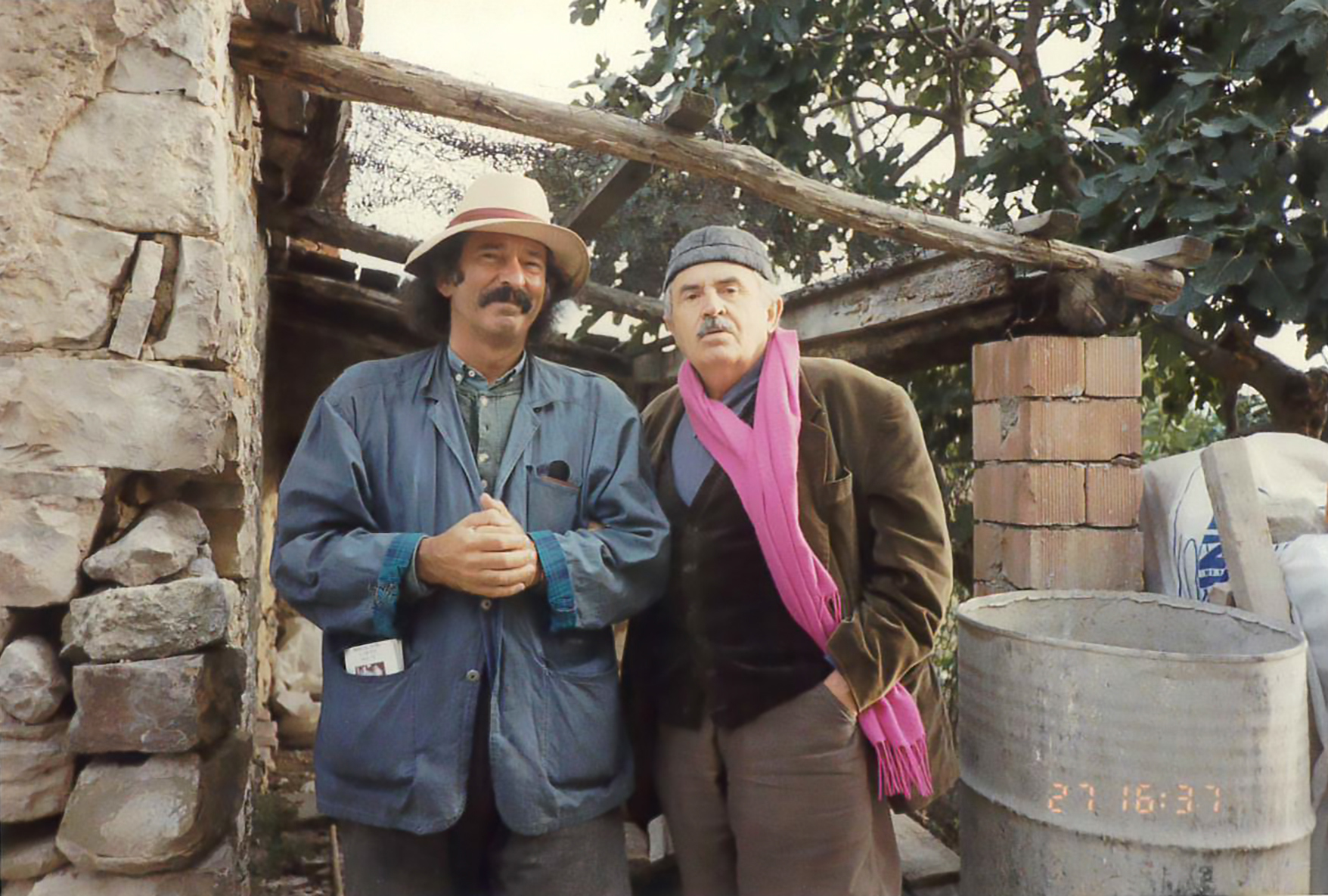

Antonio Saliola e Tonino Guerra

Una zona che accomuna anche Antonio Saliola, il quale non per nulla si autodefiniva Tonino secondo, ma in un formato stevensoniano che gli consentiva di esplicare l’intera misura di quel fanciullismo cui si è applicato negli ultimi anni: una ricerca solo apparentemente inversa al mondo da cui era partito, lasciando i cortili di Bologna per attraversare uno strepitoso Old Wild West inventato sul crinale dell’interpretazione scopertamente bertolucciana della Bassa Padana. Non per nulla Federico Zeri al quale l’editore di sempre dell’artista (ossia l’editore di questo stesso Giornale) aveva spedito l’edizione di Il cassetto segreto (cioè di un capitolo di L’età dell’oro di Kenneth Grahame accompagnato da composizioni di Saliola) scriveva in una lettera del 13 dicembre 1993, colpito dalla vicinanza all’atmosfera feerica praticata dal pittore: «Sono incantato da queste immagini e le esprimo le mie congratulazioni. Nell’oceano di sciocchezze pittoriche prodotte oggi in Italia, Lei è un caso molto singolare».

Ma con l’Orto di Petrella, con quel Quasi Orto che arride all’intero universo, e al gran forse implicito entro la sua materia creativa, la ricerca mentale di Saliola, l’eterna «recherche» narrativa della sua pittura, si riallinea con il sogno del primitivo «posto delle fragole». Ossia la sua ricerca riprende il posto esatto, ritrova, nel giardino, il cortile assente della Bolognina, il quartiere in cui è nato e da cui è partito. Petrella non è più Petrella Guidi ma l’isola del tesoro ricca di personaggi vociferanti, di bambini e di brigantaggio della fantasia, anche di citazioni da Disney. L’orto abitato e creato da un mnemotecnico del sogno, se così posso esprimermi, nell’accezione di Baudelaire, dal quale sembra di poter scorgere come dalla finestra dello studio di via Garofalo la partenza di tutti i bastimenti. Ed è a questo punto, in questo luogo, nel morboso e candido tempo trascorso a Petrella, in cui Saliola va stravagando nei boschetti di tutti i classici e nella parodia di tutti i contemporanei, che le segrete ragioni della padanità di un Guareschi e la marzianità di un Flaiano (altro scrittore prediletto) si fondono come cera nell’impasto del pittore.

Questo intenso e profondo lavorio che annoda il senso dell’appartenenza con quello della inappartenenza, del marziano non a Roma ma a Bologna, non può non concludere, circolarmente, con un altro nomen omen dell’arte emiliana, come quello di Pupi Avati: al di là dei flash azzeccatissimi e dei tiri di cerbottane con cui il grande regista e scrittore ha saputo fare centro sul conto del nostro artista, scrivendo negli anni varie presentazioni di sue mostre. Ma più che citare da quelle presentazioni, vorrei al contrario riprendere quanto Pupi Avati ha detto di Gianni Cavina e di Bologna, il giorno dei funerali dell’attore. Cavina proveniva dalla stessa Bolognina di Saliola e incarnava la rara grazia e l’eccezionalità di un «imperdonabile» della terra emiliana. In che cosa consisteva l’intimista imperdonabilità di Cavina per l’individuo collettivo? «La cosa che non viene sopportata, dichiara Avati, è la non appartenenza. La libertà di non essere collocato, etichettato, ricondotto a un contesto, è imperdonabile. Mentre se tu dici di essere di sinistra o di destra susciti in qualche modo dignità e rispetto. Essere così distratti e astratti in questa società (...) dove l’appartenenza è l’unico strumento che ti permette di affrancarti, porta all’indifferenza altrui». Potremmo sottintendere lo stesso discorso per Saliola punto dopo punto: il suo lavorare inascoltato, eppure libero di non essere etichettato, collocato, ricondotto a un contesto, tenendo per mano il bambino della Bolognina che era rimasto. Rimasto solo nel cortile divenuto vuoto, a proseguire quel gioco che era cominciato con gli altri, come ha scritto con forza congeniale Pupi Avati.

Altri articoli dell'autore

Luca Cesari recensisce il libro di Antonio Bisaccia sulla riforma dell’alta formazione artistica

Al Palazzo Mediceo di San Leo la produzione recente del pittore bolognese