Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Gianfranco Ferroni

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

Per gli spagnoli, Salvador Dalí è tra gli artisti che hanno segnato la storia del XX secolo, insieme a Pablo Picasso, Joan Miró e Antoni Tàpies. Così Miguel Fernández-Palacios, ambasciatore di Spagna in Italia, ha voluto sottolineare «dopo tanti anni, Roma torna a incontrare l’immaginazione senza limiti di Salvador Dalí, un artista che continua a sorprenderci, a farci sorridere e a interrogarci. Dal 17 ottobre al primo febbraio 2026, il Palazzo Cipolla diventerà una finestra aperta sul suo universo visionario, dove il sogno e la precisione convivono in perfetto equilibrio. Questa mostra nasce da una bellissima collaborazione tra la Fondazione Roma, MondoMostre e la Fundació Gala-Salvador Dalí, con il sostegno dell’Ambasciata del Regno di Spagna in Italia. E la verità è che rappresenta molto più di un progetto culturale: è un gesto di amicizia, un modo di costruire ponti tra persone e istituzioni che credono nel potere della bellezza». E «in un anno in cui celebriamo il centenario del Surrealismo e i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Spagna e Italia, “Dalí. Rivoluzione e tradizione” assume un significato ancora più profondo. Ci ricorda che la cultura non è mai solo memoria, ma anche futuro; che dialogare con il passato, come faceva Dalí con Velázquez o Raffaello, è un modo per reinventarsi ogni giorno».

Sotto la direzione scientifica di Montse Aguer, direttrice dei Musei Dalí, e la curatela di Carmen Ruiz González e Lucia Moni, la rassegna romana si propone come uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione autunnale. I motivi di richiamo per il pubblico sono dipinti, disegni, documenti e materiali audiovisivi portano a Roma l’universo visionario di Dalí: nella mostra trova ampio spazio il periodo degli anni Quaranta e Cinquanta, dove l’artista proclama apertamente il desiderio di «diventare classico», quando studia con rigore i grandi maestri quali Diego Velázquez, Johannes Vermeer e Raffaello.

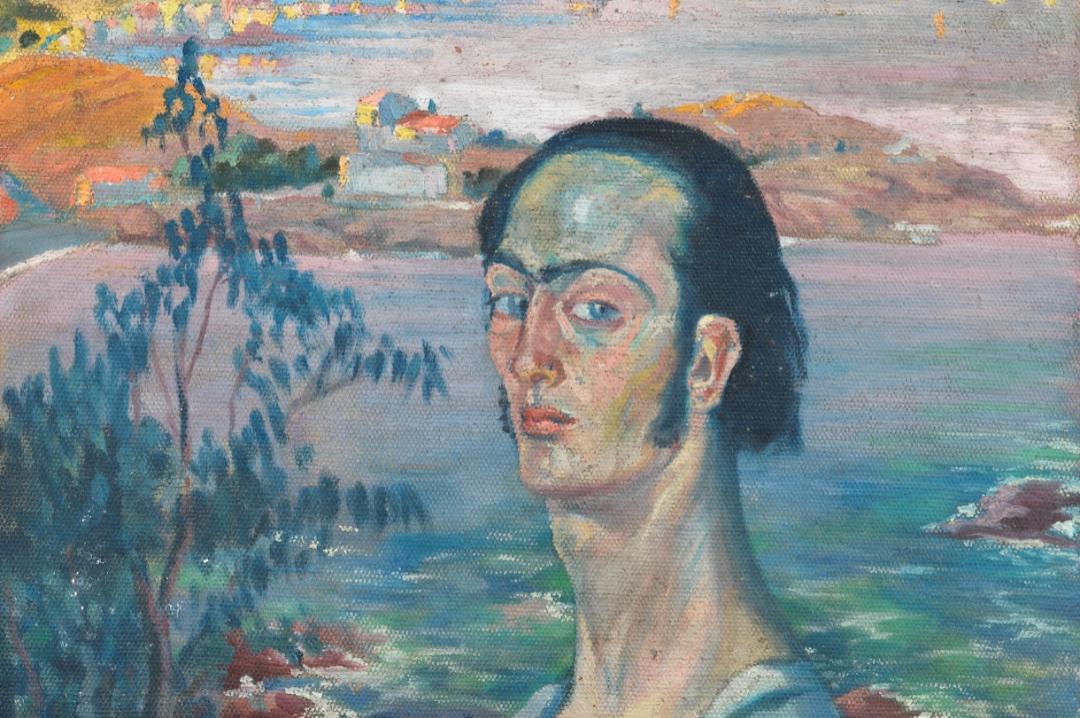

Con Velázquez, di cui riprende persino i baffi e l’ossessione per «las meninas», esplora lo spazio, la luce e l’aria come materia pittorica. Con Vermeer, maestro della calma e della precisione, scopre nella «Merlettaia» (1669-70 ca) la spirale logaritmica, che diventa la chiave della sua «mistica nucleare», una fusione di scienza moderna e spiritualità. Con Raffaello, infine, dialoga sulla perfezione e l’armonia, rielaborando temi religiosi con geometrie atomiche e figure scomposte in particelle, dove il Rinascimento incontra la fisica contemporanea. Ed è una magnifica sorpresa trovare proprio un capolavoro proveniente dagli Uffizi, un autoritratto di Raffaello, al termine del percorso espositivo: dipinto quando Sanzio aveva appena ventitré anni, «raffigura con estrema grazia un artista che appare sicuro di sé e al tempo stesso meditativo, consapevole del significato della sua arte e del suo posto nella società. Collocato su uno sfondo scuro sul quale si proietta la sua ombra, il giovane si rappresenta nel tipico abbigliamento del pittore rinascimentale: una veste nera sotto cui si intravede il bianco della camicia e un copricapo anch’esso nero dalla forma tondeggiante, che in suo onore sarà poi chiamato “raffaella”», rileva la storica dell’arte britannica Victoria Noel-Johnson.

Come scrive nel catalogo Moebius edizioni, con la consueta sapienza, Claudio Strinati, Dalí «sosterrà per tempo la necessità di esser rivoluzionari da giovani per poter entrare poi sul serio nella tradizione, dato che la grande tradizione è in realtà fatta di rivoluzionari. Così gli influssi da lui subiti sono soprattutto di ambiente culturale. Le amicizie molto profonde con García Lorca e con Buñuel (ma poi in realtà molte di più, specie tra i grandi poeti e letterati della sua terra) ne plasmarono per tempo la fervida creatività. Dalí, del resto, esordisce in una fase in cui tutte le avanguardie storiche che veramente contano hanno accettato il fatto che nei primi due decenni del XX secolo è nata una concezione della tecnica e della creatività che riconcilia l’esattezza e la rigidezza della mentalità accademica con il tumulto creativo scaturito da una sempre più precisa cognizione del profondo. Al momento dell’esordio di Dalí, questi pensieri e impulsi sono diventati il pane quotidiano di chiunque eserciti sul serio una tecnica artistica, dalla letteratura alla musica alle arti figurative al teatro al cinema».

Salvador Dalí, «La scuola di Atene», 1979 ca, Figueres, Fundació Gala-Salvador Dalí. © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Roma, 2025

Per il «padrone di casa», Franco Parasassi, presidente della Fondazione Roma, «a distanza di un anno dalla sua apertura e dopo il riconosciuto successo in termini di visitatori, il Museo del Corso, Polo museale, continua il suo percorso volto a consolidare il proprio posizionamento tra le principali istituzioni culturali della Capitale». Dalla sua inaugurazione il Polo, che comprende Palazzo Cipolla e Palazzo Sciarra Colonna, ha già accolto oltre 220mila, e Parasassi ha voluto evidenziare che «la mostra intende approfondire l’ecletticità dell’eccentrico artista spagnolo che non fu solo un rivoluzionario del Surrealismo, un uomo affascinato dalla modernità, con una curiosità febbrile per i diversi linguaggi dell'avanguardia, ma fu anche un profondo conoscitore e interprete della grande tradizione pittorica europea».

La Fondazione Roma, continuazione storica della Cassa di Risparmio di Roma, è un ente privato non profit di natura associativa che opera a sostegno del progresso economico e sociale della collettività. Si propone come risorsa materiale e immateriale al servizio della comunità del bisogno e, in particolare, dei più fragili, con l’impegnativo obiettivo di generare un’offerta aggiuntiva di iniziative ad alto valore sociale nei principali settori del welfare, nella prospettiva ancor più ambiziosa di concorrere alla costruzione di una comunità attiva e dinamica, consapevole e rispettosa della dignità inviolabile di ogni persona e nella quale nessuno sia lasciato indietro ed emarginato. E la Fundació Gala-Salvador Dalí è stata creata nel 1983 per volontà espressa dello stesso Dalí con l’obiettivo di proteggere, promuovere e diffondere la sua opera artistica, culturale e intellettuale, oltre a gestire i suoi diritti e il suo lascito. È un ente privato senza fini di lucro, autofinanziato e con gestione indipendente, che Dalí ha presieduto fino alla sua morte nel 1989. La sua sede si trova nella Torre Galatea di Figueres. In quanto gestore esclusivo dei suoi diritti, la Fondazione esercita la tutela e l’amministrazione dei diritti d’immagine, di proprietà intellettuale e di marchio relativi all’artista, garantendone un utilizzo rispettoso, coerente e fedele al suo pensiero e alla sua opera.

Inoltre, è da sottolineare che in occasione della Festa del Cinema di Roma, la mostra «Dalí. Rivoluzione e tradizione» prende parte alla rassegna «Risonanze», con un ciclo di proiezioni cinematografiche curate dalla Fundació Gala-Salvador Dalí. L’iniziativa si svolge presso la sala Rebecchini di Palazzo Sciarra Colonna, nelle giornate del 21 e del 24 ottobre, e propone una selezione di rari documentari e materiali d’archivio che approfondiscono il complesso rapporto tra l’artista catalano e il linguaggio del cinema. Una collaborazione che mette in luce il legame di Dalí con il cinema, da lui vissuto come regista, scenografo e attore, ma anche come inesauribile fonte di sperimentazione visiva. Si comincia con la proiezione di «Destino» (1946), story di Salvador Dalí e John Hench, basato sull’animazione incompiuta di Dalí, completato nel 2003, con regista Dominique Monfery: il 14 gennaio 1946, l’artista firmò un contratto con la Walt Disney per realizzare un cortometraggio d’animazione intitolato «Destino». Per lavorare al progetto, il pittore si stabilì presso i Disney Studios di Burbank, in California, dove iniziò a realizzare una serie di disegni e dipinti a olio. I personaggi principali, una ballerina e un giocatore di baseball, che è anche il dio Crono, sviluppano il concetto originale di Dalí, che ruota attorno all’importanza del tempo nell’attesa che il destino entri nelle nostre vite. Il film doveva avere una durata compresa tra i 6 e gli 8 minuti. Tuttavia, ne furono realizzati solo 15 secondi e solo nel 2003 la Disney riprese e completò il progetto recuperando le prime idee e gli schizzi di Dalí.

Salvador Dalí, «Alla Ricerca della Quarta Dimensione», 1979 ca, Figueres, Fundació Gala-Salvador Dalí. © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, Roma, 2025