Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Bartolomeo Pietromarchi

Leggi i suoi articoliFinalmente Giulio Turcato (Mantova, 1912-Roma, 1995) torna protagonista con una mostra raffinata e rigorosa alla Fondazione Giuliani per l’arte contemporanea di Roma (fino al 31 gennaio 2026), che restituisce, ancora una volta, la grandezza di un artista forse non riconosciuto come meriterebbe, ma che resta uno dei capisaldi imprescindibili della storia dell’arte, non solo italiana.

Ogni volta che negli ultimi anni la sua opera riaffiora nel dibattito contemporaneo, Turcato riattiva un dialogo profondo e necessario con il presente: le sue intuizioni visionarie, la sua forza sperimentale e la libertà intellettuale che lo ha sempre contraddistinto continuano a imporsi con una vitalità sorprendente, immune al trascorrere del tempo.

Le curatrici Martina Caruso e Adrienne Drake scelgono in quest’occasione una prospettiva tanto specifica quanto rivelatrice, concentrandosi esclusivamente sui lavori monocromi realizzati in un arco di circa trent’anni, dalla fine degli anni Cinquanta agli Ottanta. Se le sperimentazioni sul monocromo avevano all’epoca in cui Turcato le realizza già diverse esperienze al loro attivo (in Europa, da Malevic a Klein, Burri, Fontana, Castellani, fino oltreoceano con Rothko, Ryman e Reinhardt), l’approccio di Turcato si distingue per una radicale originalità: il suo sguardo non si rivolge all’assoluto metafisico o al vuoto trascendente, o al grado zero ma a una dimensione biologica, persino biopolitica.

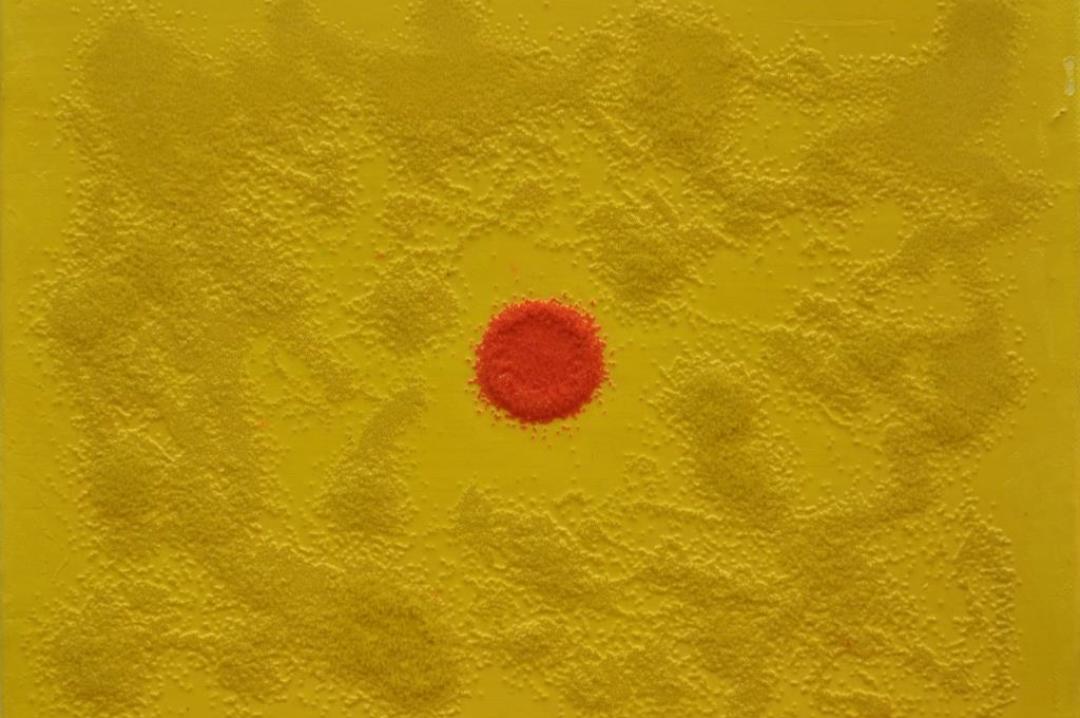

In queste opere la materia pittorica sembra viva, attraversata da tensioni interne, da pulsazioni e fermenti che rimandano al corpo come organismo, come campo di forze vitali e politiche insieme. La dichiarata fascinazione scientifica e spaziale di Turcato si traduce qui in una ricerca sull’infinitamente piccolo più che sull’infinitamente grande: non l’universo siderale e cosmico di Fontana, ma l’universo microscopico della materia vivente. Le celebri «Superfici lunari» sembrano infatti calarsi sotto la lente di un microscopio piuttosto che volgersi verso l’alto, verso il cosmo. Non descrivono un altrove metafisico, ma una realtà biologica e pulsante, un confine oltre il percepibile, dove la vita si manifesta come vibrazione, errore, proliferazione.

Emblematica, in mostra, la straordinaria «Superficie lunare (superficie malata)» del 1966: un titolo che, con quella parentesi, sposta lo sguardo dal cielo alla carne, dal siderale al patologico, dal mito della conquista spaziale alle nuove frontiere della vita riprodotta in laboratorio. In questa prospettiva, la malattia e la deviazione diventano chiavi di lettura del processo creativo stesso. Turcato aveva conosciuto la malattia da vicino (fu ricoverato da giovane per tubercolosi) e quel vissuto riaffiora in opere come «Giallo pelle» e «Composizione rosso febbre», nelle quali il colore non è più linguaggio estetico ma condizione biologica, temperatura, sintomo.

La pittura si fa allora laboratorio di vita e di mutazione: un campo sperimentale dove errori, deviazioni e reazioni chimiche si traducono in segni, superfici e cromie impossibili. In questo senso, la materia appare come un corpo collettivo, sottoposto a un processo di continua immunizzazione e contagio, in una dinamica che richiama da vicino la tensione descritta da Roberto Esposito tra «communitas» e «immunitas»: il bisogno di protezione del corpo, individuale o politico, che, se portato all’eccesso, rischia di rovesciarsi in isolamento, in negazione della stessa vita che pretende di difendere.

Così la «superficie malata» di Turcato diventa metafora di una condizione esistenziale e politica: la pelle del mondo che reagisce, tenta di preservarsi ma, nel farlo, si trasforma. L’opera allora è traccia o residuo visibile di questo processo immunitario, il segno di una tensione vitale che non si risolve mai del tutto, una pittura che vive del proprio squilibrio, del suo continuo oscillare tra difesa e apertura, tra contaminazione e resistenza, tra percepibile e impercettibile.

In un tempo come il nostro, in cui il tema del «bios» è sempre più al centro della riflessione filosofica, politica e scientifica, un tempo che ha di recente conosciuto l’esperienza del virus, del confinamento, della distanza e dell’immunità come paradigma sociale, l’opera di Turcato appare più attuale che mai. La sua pittura diventa l’immagine di un corpo vivo e vulnerabile, ma irriducibile, capace di rigenerarsi nell’attraversamento stesso della crisi in questo fragile equilibrio tra esposizione e protezione, tra il bisogno di contatto e la paura del contagio.

E forse è proprio lì, nella sala della mostra dove la serie «Oltre lo spettro» apre e al tempo stesso conclude il percorso, che si manifesta il nucleo più enigmatico della ricerca di Turcato. Il termine «spettro» gioca infatti sulla sua doppia valenza: da un lato il dominio sensibile dei colori, dall’altro l’evocazione dell’assenza, dell’essere che si sottrae. Nel dichiararne l’assenza, Turcato lo convoca invece alla presenza, trasformando la negazione in rivelazione. È un paradosso luminoso, in cui la pittura oltrepassa i limiti della percezione per restituirci, per un istante, la vibrazione stessa della vita, quella realtà impalpabile e instabile che egli chiama, con precisione poetica, «il colore che non esiste».

Giulio Turcato, «Oltre lo spettro», 1971