Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Martini

Leggi i suoi articoliDai pellegrini ai crociati, fino ai migranti (italiani) che nell'Ottocento lasciavano l'Italia alla ricerca di maggior fortuna all’estero, la Commenda di San Giovanni di Prè, edificio del XII secolo affacciato sul Porto Antico di Genova, è stata per secoli luogo di accoglienza e punto di passaggio per una umanità in transito. Da oggi accoglie, su tre piani e 2.800 metri quadrati di superficie espositiva, il nuovo Mei, il Museo Nazionale della Emigrazione italiana (voluto da Ministero della Cultura con il Comune di Genova e la Regione Liguria; la direzione scientifica è di Pierangelo Campodonico, Giorgia Barzetti e Nicla Buonasorte).

Poco distante, sorge Galata, il Museo del mare, anch'esso dedicato alla storia di uno degli spazi di maggior movimento e scambio, ieri come oggi. Se quest'ultimo è specificamente dedicato al «viaggio», il Mei (continuazione e completamento) è dedicato a che cosa si trova «dopo il viaggio»: accoglienza e rifiuto, lavoro e una nuova lingua, comunità d'origine e rapporti interpersonali spesso lontanissimi dalle precedenti modalità.

Temi, evidentemente, di estrema attualità, eppur non nuovi. Lo fa raccontando «storie», dall’Unità d’Italia (e prima ancora) fino alla contemporaneità, attraverso 16 «aree» grandi e piccole. Il museo è inevitabilmente multimediale e interattivo, ma vuole essere anche «empatico», capace cioè di coinvolgere il pubblico ed emozionarlo. I materiali in mostra, nel bell’allestimento progettato da Architettura /gnosis progetti), sono fonti di prima mano (autobiografie, diari, lettere, fotografie), oltre a giornali e documenti conservati da enti, istituzioni statali e locali, archivi, musei e associazioni di emigrati, che fanno parte della rete che il Mei ha costituito in oltre 4 anni di ricerche.

A un inquadramento storico sulla mobilità segue l'analisi delle ragioni dell'emigrazione nell'Ottocento, fino all'«immaginario del migrante», frutto di sogni, proiezioni e promesse spesso destinate a non realizzarsi. Seguono il «Memoriale (che con il linguaggio dell'installazione artistica ricorda fatti e luoghi drammatici nella storia dell'emigrazione, come la strage di minatori del 1956 a Marcinelle, in Belgio, molti dei quali italiani), il Labirinto al secondo piano, concepito per l'«immedesimazione» del pubblico, fino alla sezione conclusiva dedicata al dialogo dei visitatori con il museo, cui si chiede di lasciare «un segno». Le migrazioni hanno segnato l'intera storia italiana e non si sono mai fermate perché, spiega il Mei, «l’Italia è stata e continua a restare un luogo da cui si parte verso il mondo».

Una foto dell'allestimento del Museo Nazionale della Emigrazione italiana a Genova

Una foto dell'allestimento del Museo Nazionale della Emigrazione italiana a Genova

Una foto dell'allestimento del Museo Nazionale della Emigrazione italiana a Genova

Una foto dell'allestimento del Museo Nazionale della Emigrazione italiana a Genova

Altri articoli dell'autore

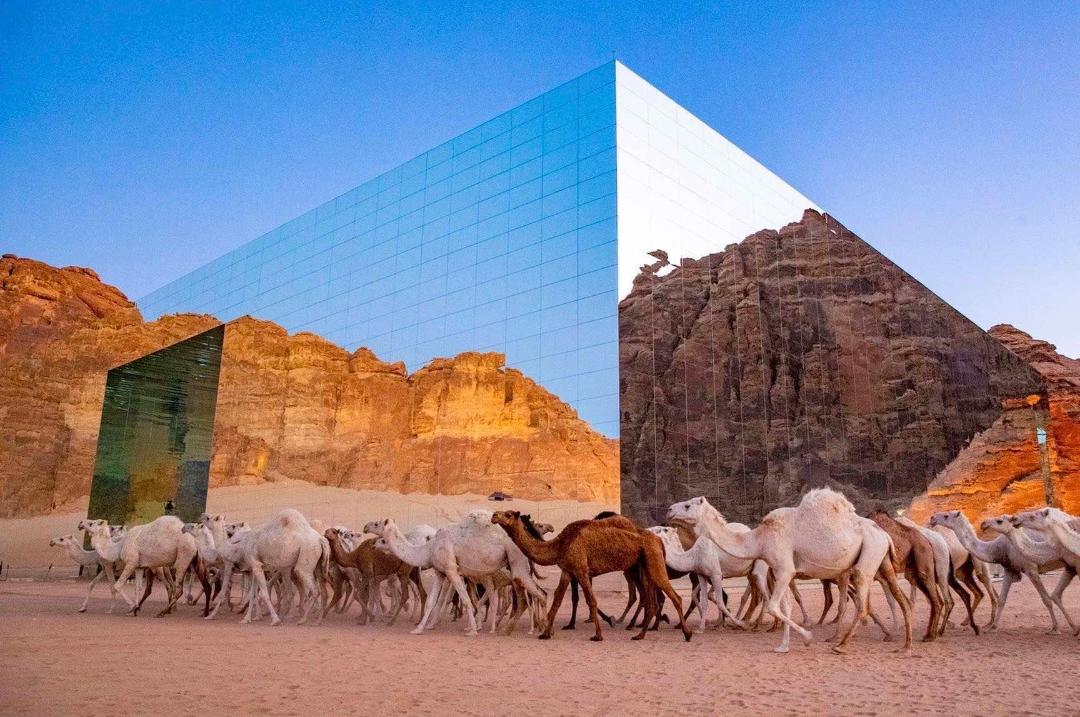

«Abbiamo avuto la fortuna, o la visione, di arrivare in Arabia Saudita quando il terreno era ancora vergine», dice Massimo Fogliati, uno dei titolari dell’azienda, che oggi è impegnata in progetti, musei ed eventi «ad alto contenuto culturale e tecnologico», come la Biennale di Gedda

Con il numero di marzo, dopo 200 «Pagelle dei musei italiani», la nostra esperta conclude la sua «indagine sul campo» attraverso allestimenti, illuminazione, servizi, sistemi informatici, caffetterie e bookshop. A tutto ha dato un voto: anche ai fasciatoi nelle toilette

Capitale Europea della Cultura 2025, la «Manchester tedesca», distrutta dagli Alleati e ricostruita come Karl-Marx-Stadt, oggi rilegge sé stessa e il proprio passato urbano. E punta a coinvolgere «la gente» perché faccia sentire la sua voce

I consigli di turismo letterario per il mese di dicembre