Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Valeria Tassinari

Leggi i suoi articoliPrima persona di etnia rom a partecipare alla Biennale di Venezia, l’artista e attivista polacca Małgorzata Mirga-Tas (1978) torna in Italia con «The Big Dipper Will Foretell the Future of the Roma» (Il Grande Carro predirà il futuro dei Rom), un impegnativo progetto espositivo concepito per la Collezione Maramotti (dal 12 ottobre all’8 febbraio 2026), nel quale, attraverso i suoi vivaci patchwork, continua a manifestare il suo impegno nel combattere i pregiudizi e valorizzare la cultura e le storie del suo popolo. L’abbiamo intervistata.

Nel 2022 ha portato alla Biennale di Venezia, e poi al Castello Estense di Ferrara, l’opera ispirata al «Ciclo dei Mesi» di Palazzo Schifanoia. Come si è avvicinata alla storia dell’arte italiana?

«Re-enchanting the World» è per me un’opera di svolta e continua a darmi molta forza. All’inaugurazione del Padiglione della Polonia ho affermato che quel padiglione non era solo polacco, ma anche rom, e Ethel Brooks disse che avevo costruito un Palazzo per la comunità Rom. Queste parole e questa idea furono importanti, perché per entrambe questo significava che la nostra comunità poteva per la prima volta essere rappresentata nei Giardini della Biennale. Il popolo Rom è la più ampia minoranza che vive in Europa, siamo ovunque. Questa è la ragione per cui l’idea di presentare i mesi in luoghi differenti ha conferito a questo progetto il suo vero significato. L’ispirazione era venuta dal «Ciclo dei Mesi» di Palazzo Schifanoia, ma l’intenzione non era di ricostruire quell’opera. Io e i curatori del Padiglione polacco, Joanna Warsza e Wojciech Szymański, eravamo curiosi degli aspetti culturali sottesi negli affreschi. Facevamo riferimento ad Aby Warburg, autore di un saggio di storia dell’arte molto importante sul rapporto tra l’astrologia e il Rinascimento italiano. Un concetto particolarmente importante per me è stato quello di «Nachleben» (aldilà), il «dopo» delle immagini. Questa idea mi ha guidato fin dall’inizio del mio lavoro con i tessuti: il pensiero della loro provenienza, chi li indossa, di quale energia si erano caricati. Un altro testo per noi molto significativo è stato il romanzo di Ali Smith, How to be Both (L’una e l’altra, Sur, Roma 2016, Ndr), ambientato nella Ferrara del Quattrocento e nella Londra del XXI secolo. L’ispirazione al Rinascimento italiano è stata il risultato di ricerca, esplorazione, e racconti parziali. Nelle scuole in Polonia si insegnano l’arte e la cultura italiane, perché sono una parte importante del patrimonio culturale mondiale. Tutti dovrebbero conoscerle, soprattutto un artista.

Małgorzata Mirga-Tas, «Titolo da definire», 2025 (particolare). © Małgorzata Mirga-Tas Courtesy of the artist; Foksal Gallery Foundation, Warsaw; Frith Street Gallery, London; and Karma International, Zurich. Photo: Marcin Tas

Com’è entrata in contatto con la comunità di Reggio Emilia e come si manifesta questa intenzione nell’opera installativa?

Il tema sviluppato a Reggio Emilia mi sta molto a cuore per le famiglie che ho incontrato, per la storia e l’eredità culturale dei Sinti e dei Rom. L’opera che ho creato prende spunto anche da una citazione di un’epigrafe di Bologna, risalente al 1422, che registra l’accoglienza in città dei Rom e dei Sinti. Il testo in lingua romi utilizzato in questo progetto ha origine da varie regioni d’Italia, il che contribuisce all’espansione tematica e geografica del lavoro. Nel corso di visite ai luoghi abitati dalle comunità Sinti, è divenuto evidente che, nonostante la loro presenza in Italia fin dal XV secolo, non possono ancora vivere in case e terre di loro proprietà. Continuano, invece, a vivere in aree designate. La targa storica di Bologna commemora la loro precoce presenza, ma quel riconoscimento non riflette le loro attuali condizioni di vita, mettendo in luce un significativo contrasto con la situazione in Polonia, dove i Rom sono legalmente riconosciuti come una minoranza nazionale e possono avere proprietà terriere e sostegno statale come cittadini. Negli anni Novanta, infatti, è stato fatto un emendamento alla Costituzione, e questo cambiamento di status ha permesso di chiedere diritti fondamentali e protezioni. Mio zio è stato direttamente coinvolto in questo processo. In Italia manca un formale riconoscimento di Sinti e Rom come minoranza nazionale, il che limita i loro diritti e la loro possibilità di accesso a programmi pubblici rivolti alle minoranze etniche.

Può anticipare qualcosa sulla mostra?

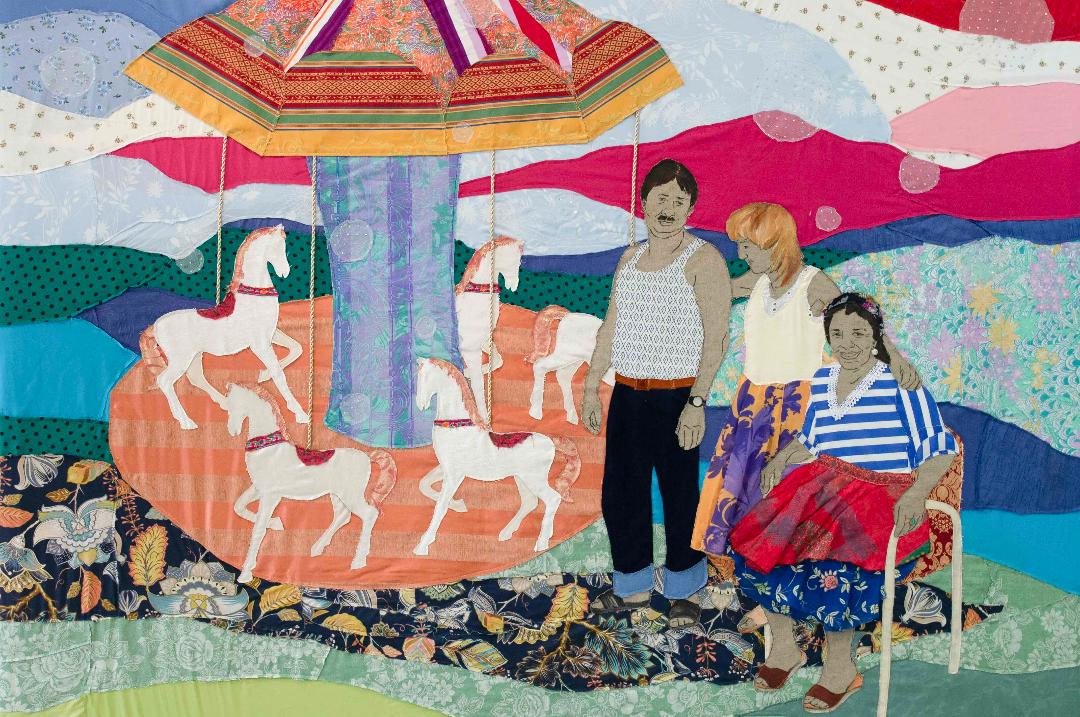

L’installazione «Karuzela» (Giostra) è incentrata su donne e famiglie, e traccia la lunga storia delle comunità dei Sinti come proprietari e operatori di parchi di divertimento, luoghi frequentati dal più ampio pubblico italiano. Questi parchi sono spazi di intrattenimento, ma riflettono anche una dinamica sociale più profonda: mentre tanta gente si diverte con le attrazioni, le comunità che sono dietro questi luoghi rimangono ampiamente emarginate. La giostra è usata come simbolo di questa dualità. La Collezione Maramotti mi ha procurato l’accesso a materiali d’archivio, incluse fotografie e storie di famiglie Rom che operarono in questi parchi, con immagini risalenti agli anni Cinquanta e Sessanta, fino ai decenni recenti. La vita nel campo rom spesso si sovrappone all’immagine del luna park, che fa da sfondo a eventi personali come compleanni, riunioni di famiglia e altri eventi privati. Le comunità Sinti e Rom hanno acconsentito a prestare i loro ritratti e le loro storie. Abbiamo programmato workshop con un loro coinvolgimento, sono venuti a vedere il lavoro e a riflettere. Per queste ragioni i Rom non sono solo il soggetto della mostra, ma sono parte della città stessa.

L’aspetto artigianale nel suo lavoro è fondamentale. Quanto è importante per lei la cura nella realizzazione?

Il tessuto è portatore di un significato profondo, è un veicolo di emozione ed energia. Le storie che raccontiamo sono letteralmente intessute nella materia. Ogni filo cuce insieme vite individuali, storie private e mette in condivisione traumi. Il filo stesso diviene una sorta di connettore, una forma di terapia. Io lavoro con tre donne nel mio studio. Inizio ritagliando figure da fotografie, le vesto e, quando i personaggi sono completi, inizio a costruire lo sfondo, un processo regolato, un lento, meditato metodo di costruire in due dimensioni. Ho un forte attaccamento alle figure e alle storie che mi sono state raccontate, e prendo qualcosa da ciascuna. Mi colpisce quanto simili siano le nostre vite. Siamo guidati da valori condivisi, da un senso di cura per il futuro e per le generazioni che verranno dopo di noi. L’identità è qualcosa di profondamente radicato. Queste donne ricordano esattamente da dove vengono: ecco perché cerco di ritrarle con grande sensibilità, come se le illustrassi, come se avessi scelto di mostrarle. Ho scelto citazioni della poesia di Papusza (poetessa e cantante polacca di etnia rom) avendo loro in mente. Come loro, lei visse una vita in movimento e, a un certo punto, anche lei dovette fermarsi. Io vivo sulle montagne, i fratelli di mio nonno lavoravano con i cavalli e i cavalli della giostra hanno un particolare significato per me. In quest’opera si muovono nello spazio non più come giocattoli da giostra, ma come simboli e rappresentano quell’idea di libertà che è centrale anche nella vita dei Rom: il desiderio di decidere per sé stessi, di tracciare il proprio percorso.

Małgorzata Mirga-Tas, «Karuzela» (particolare), 2025. © Małgorzata Mirga-Tas. Courtesy of the artist; Foksal Gallery Foundation, Warsaw; Frith Street Gallery, London and Karma International, Zurich. Photo: Marcin Tas