Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Monica Trigona

Leggi i suoi articoliLo splendido scenario rinascimentale di Palazzo Oldofredi Tadini Botti a Torre Pallavicina, nel cuore della pianura bergamasca, ospiterà dal 19 settembre al 2 novembre «Il respiro nascosto delle cose. Omaggio a Hélène», mostra collettiva che si propone come un tributo raffinato e profondo alla gallerista Hélène de Franchis, figura cardine dell’arte contemporanea italiana. La curatela è affidata ad Alberto Fiz, che costruisce un percorso espositivo fatto di assonanze segrete, interferenze visive e poetiche che si rincorrono tra spazi interni, cortili e luoghi sacri dismessi. L'allestimento riunisce 13 artisti di rilievo internazionale, da Stuart Arends a Gabriele Basilico, da Jacob Hashimoto a Eelco Brand, fino a Herbert Hamak e Franco Passalacqua, accomunati non da uno stile o da una poetica condivisa, ma da una sensibilità affine verso l’opera d’arte come luogo intimo, spesso elusivo, dove il visibile si intreccia con ciò che sfugge alla percezione. È proprio in questo «respiro nascosto», evocato fin dal titolo (che riprende una storica mostra curata da Hélène nel 2001), che si situa il fulcro del progetto.

Emil Lukas, «#2275», 2024

Molti di questi autori selezionati hanno condiviso con Hélène de Franchis un lungo cammino, segnando la storia della galleria Studio La Città di Verona, da lei fondata e diretta con intuizione pionieristica fin dagli anni Novanta. Il tributo, tuttavia, evita ogni retorica: il tono è affettuoso ma non celebrativo.

Come spiega Alberto Fiz, l’intento è piuttosto quello di «riflettere sulla personalità di Hélène, una figura fondamentale e assolutamente imprescindibile che, attraverso le sue scelte, spesso trasgressive, ha saputo imporre un proprio linguaggio opponendosi all’omologazione che troppo spesso caratterizza il sistema dell’arte e del mercato. Senza mai accettare le regole di movimenti istituzionalizzati o di esperienze metabolizzate, ha sviluppato, con sensibilità e coerenza, un progetto indipendente e libero da ogni forma di condizionamento».

L'esposizione si articola su più livelli e ambienti del palazzo, dando vita a un’esperienza immersiva e multisensoriale. Già nelle prime sale si apre un dialogo suggestivo tra l’ambigua astrazione pittorica di Stuart Arends e le sculture geometriche in metallo di Julia Mangold, immerse in un gioco di tensioni spaziali e atmosferiche. In un angolo discreto, due piccole opere realizzate a quattro mani da Arends e dalla stessa Hélène raccontano una storia di complicità e affetto: impronte, colori, gesti condivisi. Il fotografo Gabriele Basilico propone una riflessione sullo spazio architettonico, mentre Emil Lukas lavora sullo smarrimento percettivo, con stratificazioni di materiali poveri e oggetti residuali che evocano paesaggi interiori. Vincenzo Castella, invece, compie un’operazione straniante, sovrapponendo le sue fotografie ispirate al «Martirio di San Cristoforo» di Mantegna agli affreschi cinquecenteschi del Palazzo, generando un cortocircuito temporale tra pittura e fotografia.

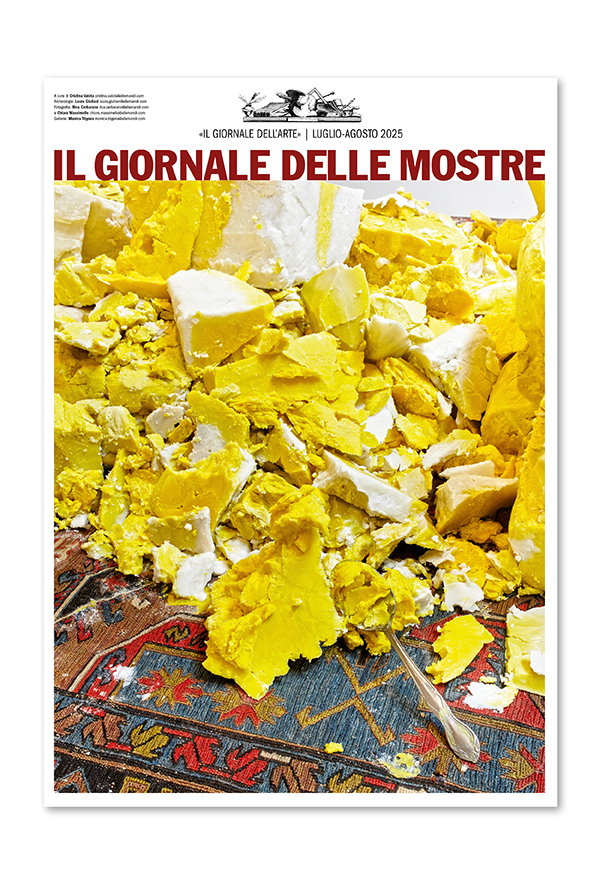

Anna Galtarossa, «Dungeon Lullaby», 2025

Con Luigi Carboni, il gesto pittorico si fa lenticolare, mentre Franco Passalacqua porta la sua ricerca scultorea all’esterno, nel cortile, con i suoi Totem slanciati e silenziosi che si confrontano con fragili affreschi evocativi. Il percorso si estende anche alle suggestive cantine voltate del Palazzo, dove trovano spazio tre installazioni ambientali di forte impatto. Anna Galtarossa presenta «Dungeon Lullaby», un’inedita installazione dove la dolcezza della ninna-nanna si mescola alla claustrofobia del carcere, in un contrasto inquieto e affascinante. Accanto, Arthur Duff installa «PREDA», una potente opera laser in cui le lettere della parola «prey» (preda) orbitano come preghiere scomposte, generando uno spazio di riflessione sospesa. Chiude la trilogia Hiroyuki Masuyama, con i suoi light box ispirati a William Turner, rielaborazioni luminose e frammentate che destrutturano la pittura ottocentesca attraverso la fotografia digitale.

Non mancano le incursioni nell’immateriale con le animazioni 3D di Eelco Brand, che abitano il paesaggio come stati d’animo, mentre la sezione diffusa della mostra si estende alla chiesetta sconsacrata di San Rocco, dove è di Jacob Hashimoto installa«Ivy», opera lieve e poetica composta da aquiloni di carta e bambù sospesi, accanto a una bicicletta realizzata dal telaista Dario Pegoretti, quasi a congelare il tempo e il movimento. Sulla facciata della chiesa, il blu filtrante delle resine di Herbert Hamak entra in dialogo con la luce naturale, creando variazioni percettive e atmosfere rarefatte, completate dalle sue due colonne installate nel parco.

Dal 2012, Torre Pallavicina è diventata un piccolo ma vivace laboratorio di arte contemporanea. Dopo l’omaggio a Piero Manzoni e le successive esposizioni dedicate a Maria Lai, Michelangelo Pistoletto, Subodh Gupta, Alfredo Pirri, Francesca Woodman, Luigi Ghirri e altri ancora, il borgo conferma la sua vocazione per un’arte che si radica nel territorio, senza rinunciare alla ricerca. Anche questa mostra si muove su quel crinale fragile: tra visione e presenza, tra memoria e materia.

Gabriele Basilico, «Roma, Vista dal Ponte Sisto verso Nord», 2007