Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Valeria Tassinari

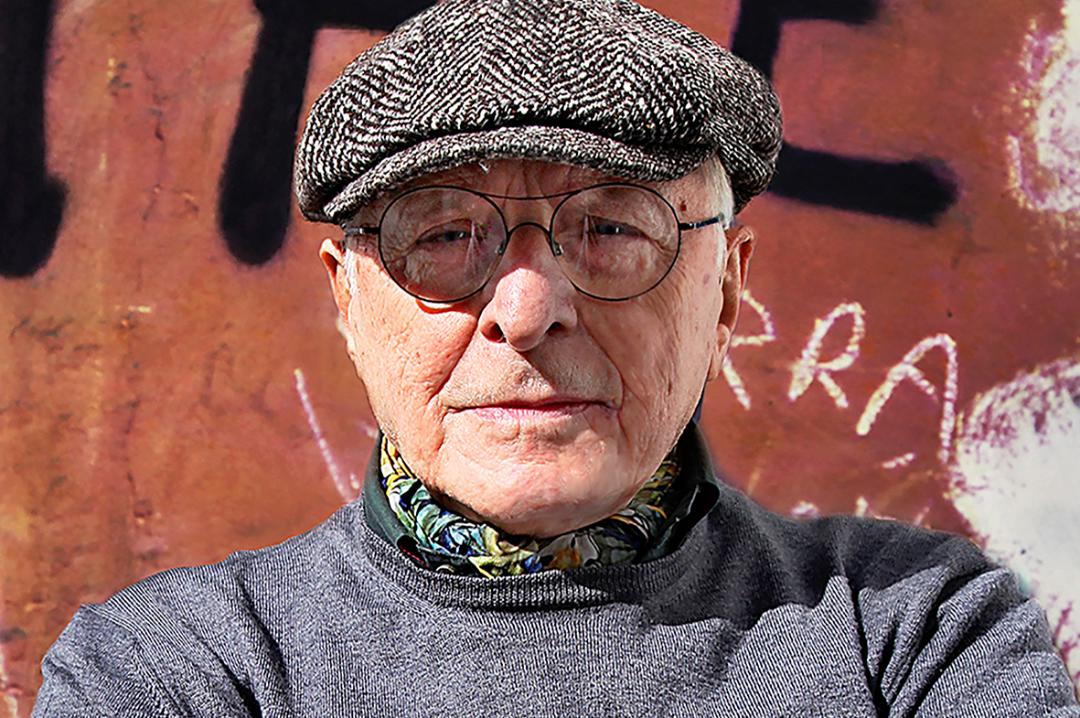

Leggi i suoi articoliLo sguardo di Virgilio Sieni (Firenze, 1958) è nitido, trasparente, si muove in armonia con la sua postura e restituisce la magnetica fisicità del suo corpo di danzatore che sente e comprende lo spazio. Pluripremiato coreografo di fama internazionale, già fondatore della Scuola del Gesto e del Paesaggio e direttore della Biennale Danza di Venezia (2013-16), Sieni ha una formazione interdisciplinare in ambito artistico e architettonico e ha all’attivo diverse esperienze di interazione con le arti visive.

Tra le sue ultime ideazioni è nata a Firenze Mirando-Scuola abitare il museo, che si propone come la prima scuola dedicata allo studio della relazione tra il corpo e le opere d’arte. Rivolta a soggetti senza scopo di lucro con esperienza all’interno di realtà museali, e promossa da Fondazione CR Firenze e dal Centro di Produzione della Danza Cango/Firenze, la scuola intende formare persone in grado di trasmettere al pubblico una rinnovata percezione del patrimonio culturale, individuando nel museo il luogo ideale per lo scambio e l’incontro delle diversità, e aprendo una riflessione sull’accessibilità degli spazi attraverso la dimensione emozionale del corpo.

La prima edizione dell’innovativo percorso formativo (iniziato il 27 settembre, prosegue sino al 30 novembre) propone un articolato programma di esperienze pratiche sul campo e lezioni di esperti del mondo dell’arte e della cultura, tra i quali antropologi, direttori di museo, critici e storici dell’arte. Ambientate tra Firenze e piccoli musei e luoghi d’arte della Toscana, le lezioni sono esperienze collettive di grande intensità, e per capirne di più abbiamo incontrato Virgilio Sieni a metà dello svolgimento del progetto.

Come è nata l’idea di Mirando e che cosa vuole indicare la scelta di un termine tanto evocativo?

Mirando si definisce principalmente come percorso pratico, rivolto a curatori e addetti museali che, attraverso questa esperienza, possano aprirsi a condurre pratiche volte a sensibilizzare a una postura rinnovata di fronte all’opera d’arte. Nasce dalla considerazione che le persone, di norma, stanno per un tempo brevissimo davanti all’opera e allora la sfida è farle rimanere a lungo, sviluppare la loro capacità di fare domande. Il tema centrale è come riuscire a stare nei luoghi, a conviverci, per creare gruppi di cittadine e cittadini consapevoli della loro relazione con il museo, capaci di riappropriarsi dell’amore per l’opera d’arte.

Il museo, lei sostiene, è anche un luogo per la comunità. In questa visione c’è una proiezione politica del progetto, che è volto a valorizzare le potenzialità educative ed espressive dello spazio pubblico.

L’obiettivo è comprendere che l’arte, con la sua bellezza, è un’alleata del cittadino e che il museo non è un luogo di passaggio. I musei, anche quelli più periferici e marginali, potranno avere un ruolo determinante per la costruzione del corpo sociale della città. Per questo mi interessano molto anche i luoghi che hanno poca, talvolta pochissima visibilità, ma un potenziale straordinario di opere di grande bellezza. Non dobbiamo pensare questi spazi solo come attrazione per visitatori occasionali, ma occorre piuttosto capirne l’importanza per le comunità a cui appartengono.

Com’è strutturato il corso? Facciamo l’esempio di una lezione.

Questo è l’anno zero del corso, che in questa prima edizione coinvolge 35 partecipanti, tra curatori e operatori museali di diverse età, ammessi gratuitamente (e questo è importante) previa selezione attraverso un bando. La formazione è strutturata in quattro moduli, concentrati nei fine settimana. Le modalità sono varie, dagli incontri frontali con esperti ai laboratori, che si svolgono direttamente nelle sale espositive, a musei aperti, in modo che il pubblico in visita possa vedere quello che sta succedendo. Ad esempio, abbiamo fatto una lezione sul gesto direttamente di fronte all’«Ultima Cena» dipinta dal Ghirlandaio nel Convento di Ognissanti. L’ambiente in cui abbiamo svolto l’incontro, che è il tipico refettorio ad aula dei complessi monastici, presenta su tutta la parete di fondo questo straordinario esempio di pittura rinascimentale. Partendo dalla riflessione teorica siamo entrati nella pratica, sperimentando insieme strategie di assorbimento dell’immagine attraverso il corpo. Abbiamo osservato e ripetuto i gesti dei personaggi, «agito» gli elementi spaziali del dipinto, curato il dettaglio entrando in una sintonia profonda con l’opera. E abbiamo trovato una diversa comprensione attraverso il movimento. Siamo stati per due ore davanti alla stessa opera, muovendoci insieme, noi e lei. Il corpo ha una sua memoria e lavorare sulla comprensione dei gesti porta a introiettare l’opera d’arte in maniera rivoluzionaria rispetto all’abituale percezione, sollecita abilità cognitive ed emozionali sconosciute.

Un percorso che, dato il successo, continuerà: le date della prossima edizione di «Mirando» sono già programmate dal 2 marzo al 10 maggio 2026, e presto saranno riaperte le iscrizioni (per restare informati consultare il sito internet).

Una lezione di Virgilio Sieni per Mirando-Scuola abitare il museo. Photo © Maria Montesi

Altri articoli dell'autore

Il 24 febbraio l’«Apparizione di san Bruno a Ruggero conte di Sicilia prima della battaglia di Capua» di Giuseppe Avanzi, non più visibile dal bombardamento del 1944, sarà ricollocata sulla parete del presbiterio della Chiesa di San Cristoforo alla Certosa

Una mostra nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna celebra un maestro della fotografia italiana attraverso una serie di scatti a colori del 1972

Mentre il museo della manifattura è in ristrutturazione, alcune opere trovano il modo di essere esposte nell’istituzione, casa della ceramica, in provincia di Ravenna

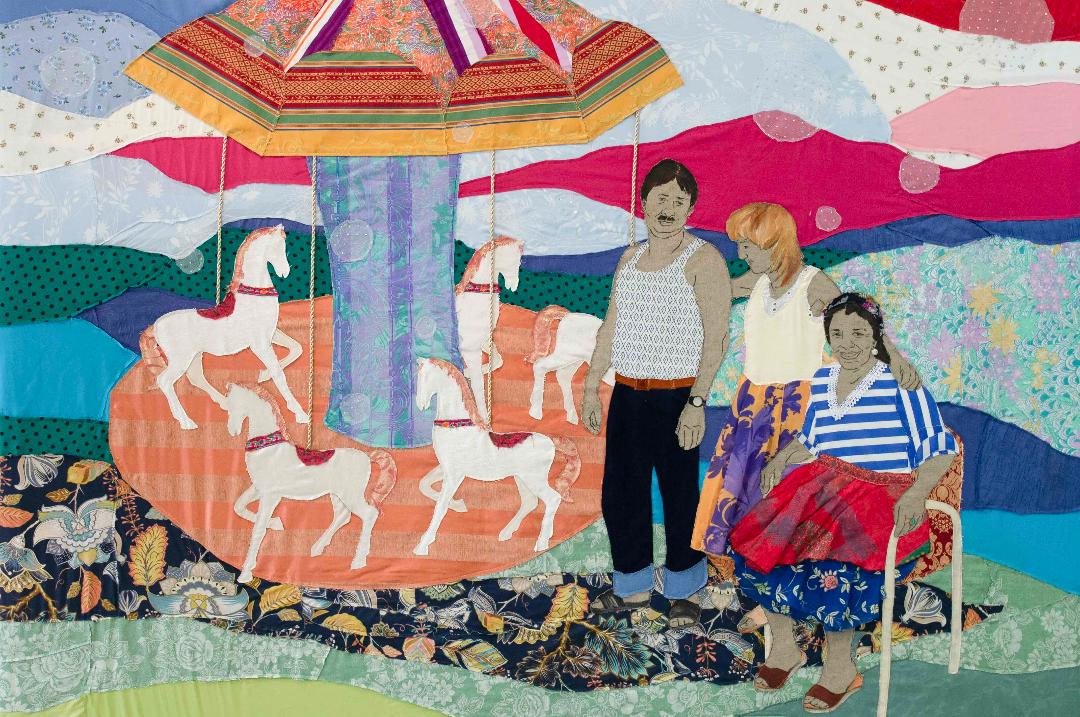

Per la Collezione Maramotti di Reggio Emilia l’artista, che ha rappresentato la Polonia alla Biennale di Venezia nel 2022, ha concepito una mostra a partire dalla raccolta di immagini, racconti e documenti relativi alla storia italiana di Rom e Sinti