Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Valeria Tassinari

Leggi i suoi articoliDa sabato 6 settembre, con la riapertura al pubblico della cinquecentesca Palazzina Marfisa d’Este, Ferrara ritrova uno dei luoghi più suggestivi della sua identità di capitale del Ducato estense. Proprio mentre ricorrono trent’anni dal suo inserimento nel Patrimonio Unesco come «Città del Rinascimento», dopo tre anni di chiusura per importanti interventi di consolidamento strutturale post terremoto, la città emiliana prosegue nel piano di riapertura dei suoi spazi museali e punta a valorizzare la peculiarità di questa antica dimora signorile, un’oasi di eleganza che offre la suggestione del viaggio nel tempo.

Affacciata su un tranquillo giardino nel cuore del centro urbano, la Palazzina fu commissionata tra il 1556 e il 1560 da Francesco d’Este, terzogenito di Alfonso I e Lucrezia Borgia, e fu poi ereditata da sua figlia Marfisa, musa e protettrice di Torquato Tasso e animatrice di rilievo della cultura ferrarese, al punto di fare della sua residenza un luogo d’arte ed erudizione, raffinato e cosmopolita. Alla morte di Marfisa, nel 1608, seguirono tre secoli di sfortunate vicende, fino a quando, all’inizio del Novecento, il complesso architettonico fu restaurato e, finalmente, trovò una destinazione pubblica nel 1938, quando gli ambienti furono allestiti dallo storico dell’arte e museografo Nino Barbantini, che ne volle fare un luogo scenografico ed evocativo. Il progetto novecentesco, infatti, prevedeva un allestimento non filologico, ma in grado di restituire, seppur in maniera un po’ eclettica, il sapore dell'antica residenza aristocratica, e per questo, con il sostegno del principale istituto bancario cittadino, vennero acquistati sul mercato antiquario i numerosi arredi, oggetti e opere cinque, sei e settecentesche che ancora oggi fanno parte del suo patrimonio.

Alla conservazione dell’identità storica originaria, ma mantenendo vivo l’omaggio all’originalità dell’idea di Barbantini, si è rivolto il nuovo progetto, che ha inteso attualizzare la visione museale con un attento riallestimento. Il piano complessivo dei lavori, reso possibile grazie a un investimento di oltre 1.170.000 euro, tra contributi regionali e fondi comunali, è stato infatti finalizzato a restituire alla piena fruizione il complesso architettonico e la collezione, con un’attenzione alle esigenze del pubblico contemporaneo, a partire dall’inclusività e dall’accessibilità. Un insieme di interventi complesso, che ha incluso lavori di riparazione, miglioramento strutturale, restauri degli arredi antichi e delle opere esposte, realizzazione delle strutture allestitive, dell’impianto illuminotecnico e di supporti alla visita accessibili come repliche tattili, schede multisensoriali, app.

Ideato e coordinato dal Servizio Beni Monumentali, dal Servizio Cultura, Turismo e rapporti con l’Unesco e dalla Fondazione Ferrara Arte, di concerto con la competente Soprintendenza, il nuovo percorso di allestimento, progettato da Lucia Angelini, si avvale della collaborazione con Bper Banca, attuale proprietaria degli arredi e delle opere della collezione storica, alle quali sono state integrate medaglie, monete e ceramiche delle collezioni civiche e delle raccolte della Fondazione Estense.

Sotto gli eleganti soffitti a grottesche attribuiti al Bastianino, ora opportunamente valorizzati dall’illuminazione diffusa, otto sale propongono una nuova narrazione, attraverso 162 oggetti, integrazioni multimediali e supporti espositivi multisensoriali, in cui si intrecciano storie e personaggi. Ogni stanza approfondisce una tematica, come la Sala delle imprese, dedicata a Francesco d’Este, la Loggetta dove è affrescato un delicato ritratto di Marfisa da bambina, la Sala dei banchetti, lo Studiolo, che risuona di delicati madrigali, la Sala Grande con la ricca collezione di ceramiche da tavola, la Sala del Camino, in cui la disposizione degli oggetti rende omaggio alla peculiare visione di Barbantini di un «Rinascimento evocato». Come ha sottolineato Ethel Guidi, dirigente del Servizio Cultura, Turismo e rapporti con l’Unesco, «l’obiettivo è che tutti i visitatori possano sentirsi a loro agio nelle stanze, e comprendere il luogo in cui si trovano, senza barriere fisiche, cognitive o sensoriali».

Alla riapertura del museo seguirà un articolato programma di iniziative dedicate ad approfondire la storia e i contesti culturali legati alla Palazzina Marfisa. Molte le voci di esperti che daranno il loro contributo per restituire la complessità e la rilevanza dei temi offerti da questo recupero, tra i quali i conservatori dei Musei d’Arte Antica di Ferrara, Francesca Acqui, archeologa, e Romeo Pio Cristofori, storico dell’arte, curatori del progetto museografico.

La Sala dei banchetti. Foto Luca Gavagna

Lo Studiolo. Foto Luca Gavagna

La Sala grande. Foto Luca Gavagna

Mario Capuzzo,«Ritratto di nobildonna (Marfisa d’Este)», 1938. Foto Luca Gavagna. (Copia novecentesca di un ritratto femminile di fine Cinquecento, conservato presso il Palazzo Ducale di Mantova)

Altri articoli dell'autore

Una mostra nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna celebra un maestro della fotografia italiana attraverso una serie di scatti a colori del 1972

Mentre il museo della manifattura è in ristrutturazione, alcune opere trovano il modo di essere esposte nell’istituzione, casa della ceramica, in provincia di Ravenna

A Firenze è in corso il primo ciclo di lezioni ideato dal noto coreografo e destinato a operatori e curatori museali, per imparare ad «abitare» il museo attraverso il corpo

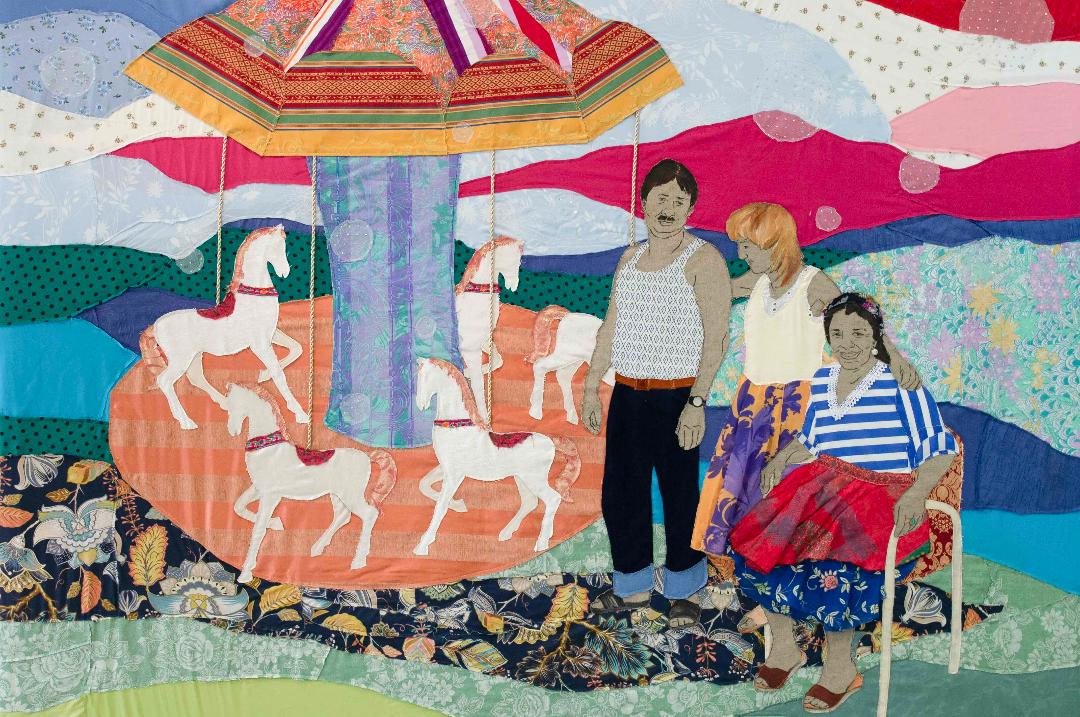

Per la Collezione Maramotti di Reggio Emilia l’artista, che ha rappresentato la Polonia alla Biennale di Venezia nel 2022, ha concepito una mostra a partire dalla raccolta di immagini, racconti e documenti relativi alla storia italiana di Rom e Sinti