Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

Leggi i suoi articoliC’è una stragrande minoranza di cultori cui non sarebbe necessario ricordarlo, ma questo trio di figure in rosa salmone e rosso fragola, che si assiepa intorno al corpo di Cristo fino all’ultimo respiro, mette in scena una delle più alte variazioni sul tema della Pietà lasciateci dalla pittura a fine ’500.

Pigiati a forza in un’atmosfera esausta e drogata, i soli a chiamarci in causa sono Nicodemo, che sbuca a destra come un pirata dei Carabi, e la giovane assistente dalle guance accese torreggiante all’altro lato; quanto alla Vergine in blu oltremare quasi ci rovina addosso. In questa tavola delle dimensioni di un quadro da stanza, che viene dalle raccolte Farnese e guida la classifica dei capolavori sconosciuti della massima pinacoteca meridionale, lo spazio è spezzettato: come una pagina in cui fossimo invitati a ricreare la punteggiatura.

Roberto Longhi non aveva dubbi: un capolavoro di Annibale Carracci da giovane. Ci scommise rotondamente, in occasione della mostra dedicata ad Annibale nel 1956 a Bologna, anche il suo maggiore satellite bolognese, Francesco Arcangeli. Una primizia di Annibale. Poi quel nome cominciò a scricchiolare. Annibale sì, no, forse. Benedette le mostre che facciano progredire gli studi instillando dubbi metodici. Un errore intelligente conta più d’una certezza guadagnata a colpo e mai più sottoposta a verifica: vale nelle mostre, nei musei e spesso nella vita.

Annibale non è, sebbene ci assomigli parecchio. La «Pietà» di Capodimonte fa pensare a qualcuno che abbia deciso di armonizzare i colori stinti di Pontormo e Pietro Candido, la temperatura sentimentale di Andrea del Sarto e le estenuazioni fin de siècle di Barocci. Bisogna riprendere a parlare chiaro e diretto. Per coinvolgere lo spettatore lo devi fare piangere. Chi mise il cappello sul nome giusto, quello di Ludovico Cardi detto il Cigoli, fu un’altra grande allieva di Longhi, Mina Gregori che, da verace cremonese, ha speso una vita a insegnare ai fiorentini che non si vive di solo Rinascimento.

Longhi, curiosamente, si convinse. Un Cigoli stupendo, catapultato dentro un ingorgo pazzesco di cose sul punto di scoppiare. Annibale e Caravaggio, Rubens e Francesco Mochi, Pietro Bernini, El Greco e Palma il Giovane. E c’era Cigoli a Roma impegnato, tra l’altro, a scambiarsi lettere con un certo Galileo Galilei. La poetica degli affetti del ‘6oo fiorentino nasce con una tavola di Capodimonte male attribuita.

Potrà sembrare irriguardoso tuffarsi in uno dei più bei musei del mondo partendo da uno di quei quadri che mai guarderesti se non ti ci portasse qualcuno. Oggi si va a Brera per Piero della Francesca, Mantegna e Raffaello. Si entra agli Uffizi come in un parco a tema sui Medici. Vi sono musei che sono collettori di feticci antichi e moderni (il Louvre su tutti).

Ma da queste parti si continua a declinare la lingua di Caravaggio e, naturalmente, si sale sulla collina di Capodimonte per correre dinanzi alla «Flagellazione». Solo che entrare a Capodimonte dalla porta del Cigoli è un po’ come impadronirsi della Recherche partendo dalle pagine sugli affari amorosi di Swann. Come entrare nella cattedrale da una porticina laterale e rifare il giro canonico (lo raccomandava uno dei grandi traghettatori di Proust in italiano, Giovanni Raboni). Si può fare anche qui naturalmente (salvo poi ricongiungere le fila degli alberi più alti, Simone Martini, Masaccio, Bellini, Lotto…). Suona paradossale che il punto più alto della fortuna di Cigoli coincida con una svista di Longhi.

Ma la storia di questo maestro importantissimo e sconosciuto è costellata di equivoci. Gli affreschi in Palazzo Braschi con le «Storie di Psiche» (1611) sono tra gli apici sommersi del primo ‘6oo: un capolavoro da contro manuale, a metà strada tra il Casino Ludovisi del Guercino (1621) e le lunette di Sartorio nella Galleria d’arte moderna di Valle Giulia. Questi murali, che presentano i nudi più freschi dell’era postcaravaggesca, furono riferiti ai due Carracci maggiori. A riprova di come, ieri come oggi, se non ben lubrificato, il congegno delle attribuzioni scricchioli. Anzi, cigoli.

Altri articoli dell'autore

Il vero spirito del Natale è nella luce dorata di un capolavoro del Sassoferrato conservato nel Museo di Capodimonte

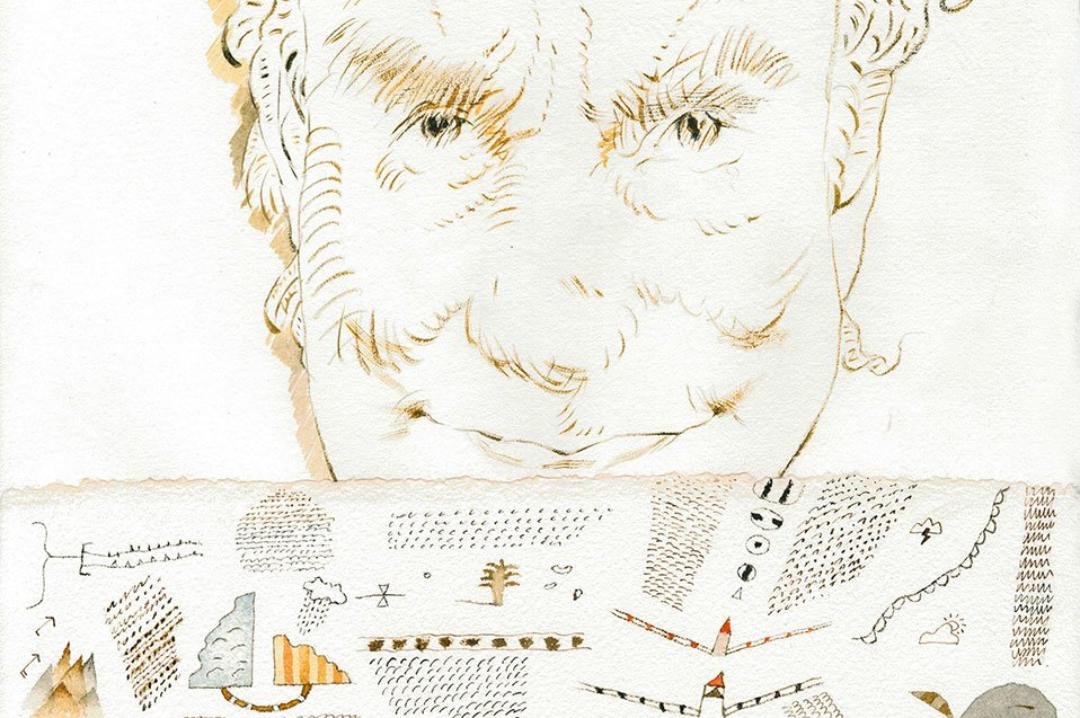

Henry Beyle pubblica in edizione limitata immagini e parole di una conversazione «fuori dai denti» del 1980 dei due grandi compagni di strada. Ogni lettura è un furto con scasso ripetono; ogni quadro pure

Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso

Nel nuovo libro di Maria Grazia Gargiulo, arte e mercato rivivono dalle pagine dimenticate de «L’Artista moderno», embrione di una rivoluzione editoriale