Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

David Anfam

Leggi i suoi articoliSette anni fa, le Gallerie dell’Accademia di Venezia hanno ospitato la mostra «Philip Guston and the poets». Questo esempio di progetto curatoriale in cui una grande galleria (Hauser & Wirth) collabora con gli eredi di un artista per ottenere risultati di qualità museale, ha fatto un passo in avanti rispetto alla maggior parte di analoghe esperienze precedenti. In particolare, l’ambientazione. La venerabile sede dell’Accademia ha aggiunto un enorme lustro storico al soggetto, trasformando di fatto Guston in un moderno Old Master. Ora, con la mostra «Willem de Kooning e l’Italia» (fino al 15 settembre), la storia si ripete sul Canal Grande, ma con protagonisti diversi.

In breve, un artista olandese emigrato negli Stati Uniti sostituisce il suo omologo di origine polacca, mentre al posto della galleria Hauser & Wirth stavolta c’è la Willem de Kooning Foundation. Comunque sia, la mostra di 78 opere, tra cui numerose sculture e disegni, è costellata di capolavori. È una mostra perfetta per Venezia in un anno di Biennale. L’ironia è tuttavia in agguato, soprattutto se si considera che la mostra del 2017 si presenta come un precedente o una formula per quella attuale.

L’Italia ha avuto un ruolo molto più importante nell’immaginario di Guston rispetto a quello di De Kooning. Forse anche nella misura in cui «Guston e l’Italia» potrebbe essere la premessa della prima mostra, mentre la seconda potrebbe essere considerata come «De Kooning e i vecchi maestri». In effetti, il problema è proprio questo. De Kooning era un uomo del Nord nel profondo dell’anima. Nonostante la tesi dei due curatori, Gary Garrels e Mario Codognato, i due soggiorni italiani dell’artista (nel 1959 e nel 1969) assomigliano più a parentesi di dolce vita che a un grande passaggio epocale di carattere artistico. In ogni caso, negli anni Cinquanta molti artisti e scrittori americani erano soliti visitare o vivere a Roma.

Secondo il pittore Piero Dorazio, «Roma era come Parigi, era diventata l’ombelico dell’arte in Europa». Contraddicendo le ambizioni dei curatori, il contemporaneo di De Kooning Esteban Vicente ricorda che l’artista disse che Roma «non gli piaceva». In effetti, «Rothko e l’Italia» sarebbe stato un progetto espositivo migliore sotto il profilo storico-artistico. È interessante notare che gli striscioni sulla facciata dell’Accademia e la segnaletica della parete introduttiva recitano «Willem de Kooning Italia». Questo non si traduce esattamente come «Willem de Kooning e l’Italia» del catalogo. Un dettaglio così piccolo indica delle stranezze più grandi.

Per esempio, vicino all’inizio del percorso della mostra, un trio di «paesaggi astratti di parkway» si trovano per la prima volta insieme: che relazione hanno «Bolton Landing» (1957), «Detour» (1958) e «Brown Derby Road» (1958) con l’Italia? Nessuna. Le composizioni sono un omaggio ai dintorni rurali di Manhattan. Veloci come l’inferno, le ampie pennellate riflettono le parole di De Kooning a David Sylvester: «Paesaggi e autostrade e sensazioni di questo tipo, fuori dalla città, con la sensazione di andare in città o di venirne fuori». Non si tratta di un viaggio in motoscafo dall’aeroporto di Venezia alla Serenissima o al Lido. Piuttosto, sono gli scorci che sfuggono a chi viaggia in auto sfrecciando nell’«autopia» americana.

«Villa Borghese» (1960) di Willem De Kooning. © 2024 Willem de Kooning Foundation; Siae

Un gioco di parole?

Tuttavia, i dipinti in sé rimangono stupefacenti. Su una parete di fronte si trova un altro formidabile nucleo pittorico del 1960: «Villa Borghese», «A Tree in Naples» e «Door to the River». Anche in questo caso, a differenza di Venezia e Napoli, Long Island ha un’infinità di fiumi, ruscelli ed estuari, e la porta di molte case si apre su di essi (Roma dà le spalle al Tevere). Né gli alberi napoletani presentano l’azzurro che satura la tela in questione (si può ipotizzare che, fedele al gioco di parole per cui De Kooning era famoso, abbia confuso il popolare film del 1945 «A Tree Grows in Brooklyn» con il colore «blu di Napoli»). Allo stesso modo, lo scavo alla ricerca di vongole, incarnato dall’imponente ominide «Clamdigger» (1972), esposto nello stesso spazio e nodoso come un vecchio crostaceo, è un’abitudine più americana che italiana. L’unico legame transatlantico che viene in mente proviene dall’ambito sbagliato, gli spaghetti alle vongole. Deliziosi ma non De Kooning.

Questo mix di disordine erudito e di magnifiche opere d’arte permane per tutta la mostra. In particolare, una serie di oli e collage su carta, noti collettivamente come la serie «Rome» perché realizzati in quella città, evidenziano come il cambiamento di stile di De Kooning a partire dal 1957, da immagini congestionate a campiture più ampie, abbia scarsa rilevanza per qualsiasi legame con l’Italia, per non parlare del «profondo impatto» che il comunicato stampa propone. La scomoda verità è che la letteratura ha a lungo e correttamente attribuito questo passaggio a forme angolari (negli oli) e monocromatiche (nei disegni) all’influenza dell’autoproclamato «migliore amico» di de Kooning, nonché inveterato newyorkese, Franz Kline.

In questo senso, ma da un punto di vista personale, è stato impossibile non trattenere un sorriso di fronte alla prima opera, la scultura «Hostess» (1973), collocata da sola in un atrio che di fatto precede gli spazi principali. A divertire è stata l’affermazione del cocuratore Gary Garrels secondo cui le sculture tendono a essere «trascurate». Al contrario, esse avevano un posto di rilievo e un saggio a sé stante nella retrospettiva itinerante del Whitney Museum of American Art su De Kooning già nel 1983. Un decennio prima il Walker Art Center di Minneapolis dedicò un’intera mostra ai disegni e alle sculture, e successivamente la Matthew Marks Gallery pubblicò una lista illustrata di tutte le sculture nel 1996. Più recentemente, l’imponente mostra del 2011 al MoMA di New York comprendeva tutte le 13 sculture «Untitled» che De Kooning aveva modellato nel 1969 e che qui ricompaiono.

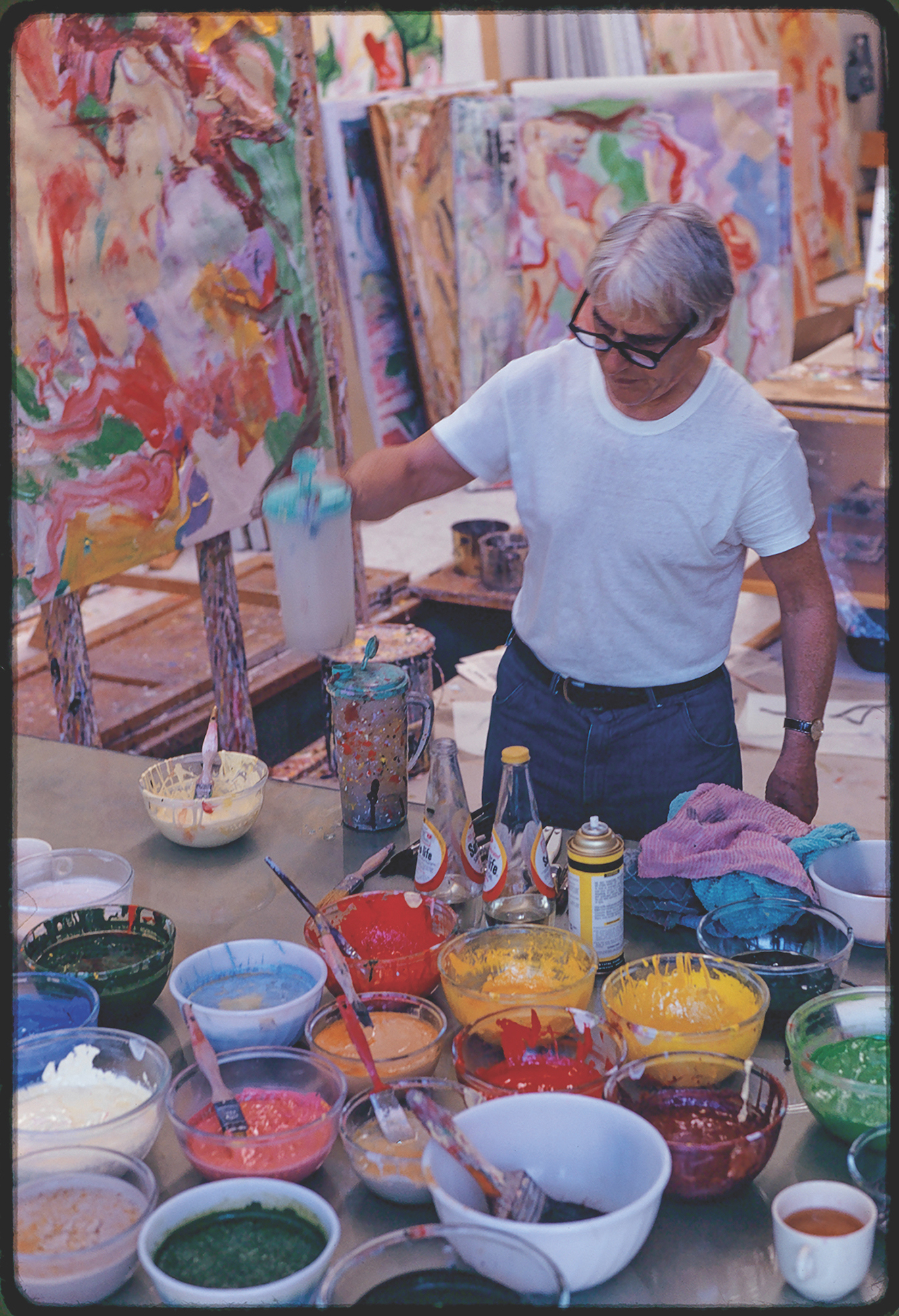

Willem de Kooning nel suo studio di East Hampton, New York, 1971, fotografato da Dan Budnik. © 2024 The Estate of Dan Budnik

Dal ridicolo al sublime

Mi ha lusingato vedere «Hostess» svolgere un ruolo identico a quello assegnatole all’inizio della mostra «Abstract Expressionism: A World Elsewhere», che ho curato nel 2008 per Haunch of Venison a New York. Come la ripresa fotografica di Cindy Sherman di questa figura emblematica dell’Upper East Side, la stravagante donna di De Kooning è divertente, un asse degli estremi dell’Espressionismo astratto che va dal ridicolo al sublime.

Tali polarità dominano le ultime quattro delle sette sale della mostra. Violenza e metamorfosi si manifestano nelle varie teste torturate, in un disegno di crocifissione e in un piccolo ma superbo personaggio femminile, reso a olio e carboncino, che assomiglia a un pollo orrendamente spappolato. In contrasto, una serafica mitezza contraddistingue gli ultimi dipinti, come se De Kooning avesse raggiunto uno stato che trascende il grottesco, l’acutamente colorato e il carnevalesco che sconvolge e fa rabbrividire altrove in questi ultimi anni e che è brillantemente condensato nell’attuale mostra.

Dove abbiamo già visto questi stati d’animo estremi? Difficilmente in Italia, con la sua smania di ideali classici e di armonia. La risposta è nella patria ricca d’acqua di De Kooning e nel suo passato, in particolare gli antichi maestri olandesi Hieronymus Bosch e Pieter Brueghel con le loro immagini di tormento, delizie terrene, elementi comici, cadute e pura carne. Del resto, quando De Kooning inviò l’epocale «Excavation» alla 25ma Biennale di Venezia nel 1950, sotto una rivista sul suo tavolo da pittore giaceva una riproduzione del «Trionfo della Morte» di Brueghel (1562-63). Sebbene «De Kooning e l’Italia» sbagli la sua bussola geografica ideologica, ha comunque un grande impatto visivo.