Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Luppi

Leggi i suoi articoliDal 29 novembre al 12 aprile 2026, l’ala nuova di Palazzo dei Musei di Modena ospita la mostra «Giorgio de Chirico. L’ultima metafisica», interamente dedicata all’ultima stagione creativa del fondatore della Metafisica (1888-1978). Curata da Elena Pontiggia, la mostra riunisce 50 opere provenienti dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma che analizzano la produzione dell’ultimo decennio. Abbiamo intervistato la curatrice.

Perché una mostra sull’ultima stagione di de Chirico a Modena?

La prima ragione per cui si organizza una mostra è, o dovrebbe essere, l’arte stessa. E de Chirico è stato un artista di grandezza assoluta, uno dei maggiori, se non il maggiore, con Picasso, che abbiamo avuto in Europa nel secolo scorso. La pittura metafisica è un unicum nel mondo delle avanguardie, perché non rivoluziona la forma delle cose, come facevano gli «ismi», ma il loro significato. Per la prima volta tutto è visto come un enigma, con uno sguardo radicalmente nuovo che cambierà il corso della pittura. Invece nel periodo «neometafisico» tra il 1968 e il 1978, il tema sviluppato a Modena, de Chirico riprende a dipingere manichini e Piazze d’Italia con un sentimento giocoso che non c’era nelle opere degli anni Dieci. È un periodo rimasto a lungo in ombra e merita di essere meglio conosciuto.

Com’è organizzato il percorso e quali sono le principali opere esposte?

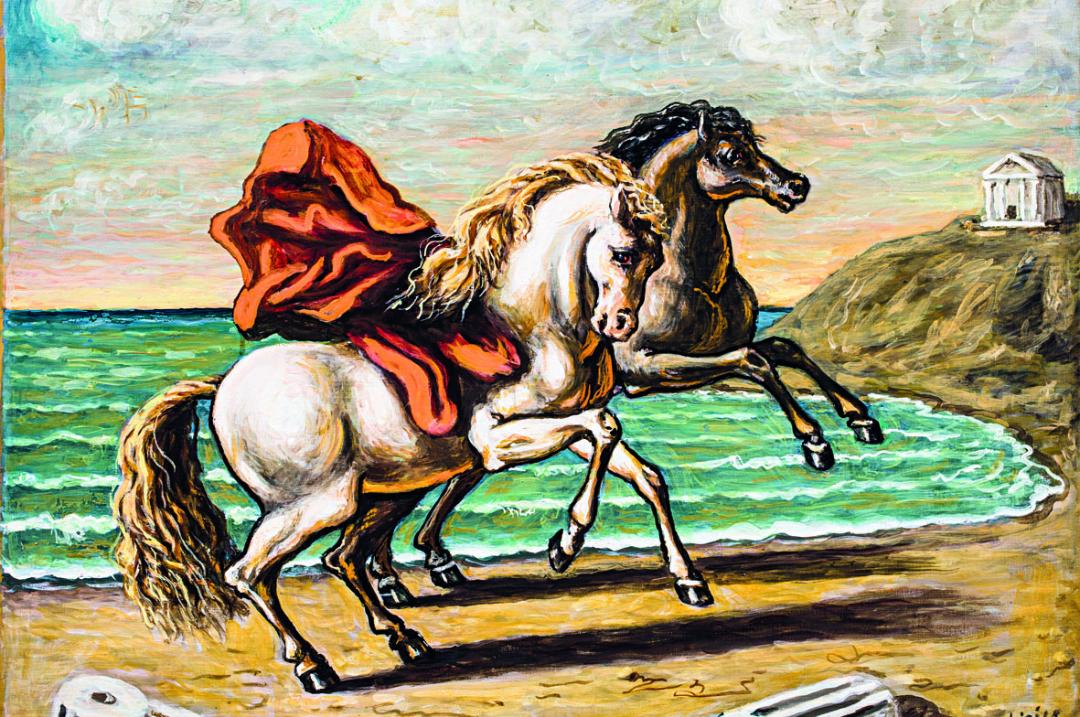

La mostra muove da un «Autoritratto» del 1957 in cui l’artista si raffigura come fuori dal tempo, non vestito come usava allora. È come una dichiarazione di poetica, in cui esprime la sua «sovrana inattualità», per dirla con Giorgio Colli. Ci si inoltra quindi nelle opere della «neometafisica», la cui definizione si deve a Wieland Schmied, con il primo critico ad accorgersi della sua importanza, Renato Barilli. Tra le opere presenti segnalerei «Ettore e Andromaca davanti a Troia» (1968), un tema che de Chirico aveva dipinto la prima volta nel 1917, richiamando la Guerra mondiale in corso, ma che ora non ha più un accento tragico. Poi «Battaglia sul ponte» del 1969, con il motivo inedito di un’ombra seghettata, irta come il dorso di un drago, impostata sul colore nero che l’artista amava molto. «Le Termopili», del 1971, è un dipinto che non fa pensare all’eroica battaglia, ma con i suoi tempietti e le sue bandierine ha una fisionomia lunare, perfino festosa. Nel logo della mostra, «La tristezza della primavera» del 1972, e in vari altri dipinti, si vede un altro motivo nuovo: la lunga voluta per la quale forse de Chirico aveva in mente la facciata di Santa Maria Novella, che aveva visto tante volte a Firenze. È un elemento privo di funzione, illogico, ma di un’illogicità ludica. «Il sole al cavalletto» del 1973 è stato dipinto il giorno in cui l’artista compiva 85 anni e l’esecuzione è stata ripresa in un filmato per la televisione da Franco Simongini che è una sorta di prova estemporanea, un’esperienza «pop». Infine, segnalerei «Gli Archeologi» del 1973, che non esplorano le rovine in qualche zona di scavi, ma racchiudono i frammenti dell’antichità nel loro grembo. Perché il passato, ma dentro di noi, è ciò che ci costituisce.

Qual è l’importanza di questa ultima stagione rispetto alla sua più nota produzione metafisica?

La Neometafisica si differenzia dalla metafisica per un mutamento di significato. Attraverso una ironia accentuata e colori più accesi de Chirico si stacca dalla visione nichilista degli anni Dieci e reinterpreta in forme più serene, anche se non prive di malinconia, i temi del passato. La Metafisica voleva esprimere l’insensatezza e la mancanza di significato dell’esistenza, ma ora quel senso di assurdità si è attenuato e l’artista osserva con distacco le vicende della commedia umana. Sono gli anni, del resto, in cui si diffonde la filosofia di Herbert Marcuse, che vede nel gioco l’esempio di un’esistenza dominata non dall’efficienza, ma dal principio del piacere. La ricerca di de Chirico, però, nasce da ragioni interne alla sua arte. Alla pennellata pastosa e fluida della stagione «barocca» sostituisce una pittura fondata sul disegno, sulla geometria e sulla nitidezza delle forme.

Ci sono collegamenti anche biografici?

Certamente sì. Nel decennio 1968-78 de Chirico ha dagli ottanta ai novant’anni, ma è più giovane che mai (Picasso diceva che ci vuole molto tempo per diventare giovani e lui ci riesce in modo speciale). Eppure, era perseguitato dai falsi, amareggiato dalla maggioranza dei critici che apprezzavano solo le sue opere degli anni Dieci, al massimo degli anni Venti. Già André Breton aveva scritto che era morto nel 1919, mentre il «Pictor Optimus» nei suoi anni estremi ottiene vari riconoscimenti, come la nomina all’Académie des Beaux-Arts a Parigi nel 1974 e il titolo di Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito in Germania nel 1976. Ma sapeva bene di non essere compreso, il suo sogno di un nuovo Rinascimento rimase tale.

Giorgio de Chirico, «Autoritratto con pullover nero», 1957