Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

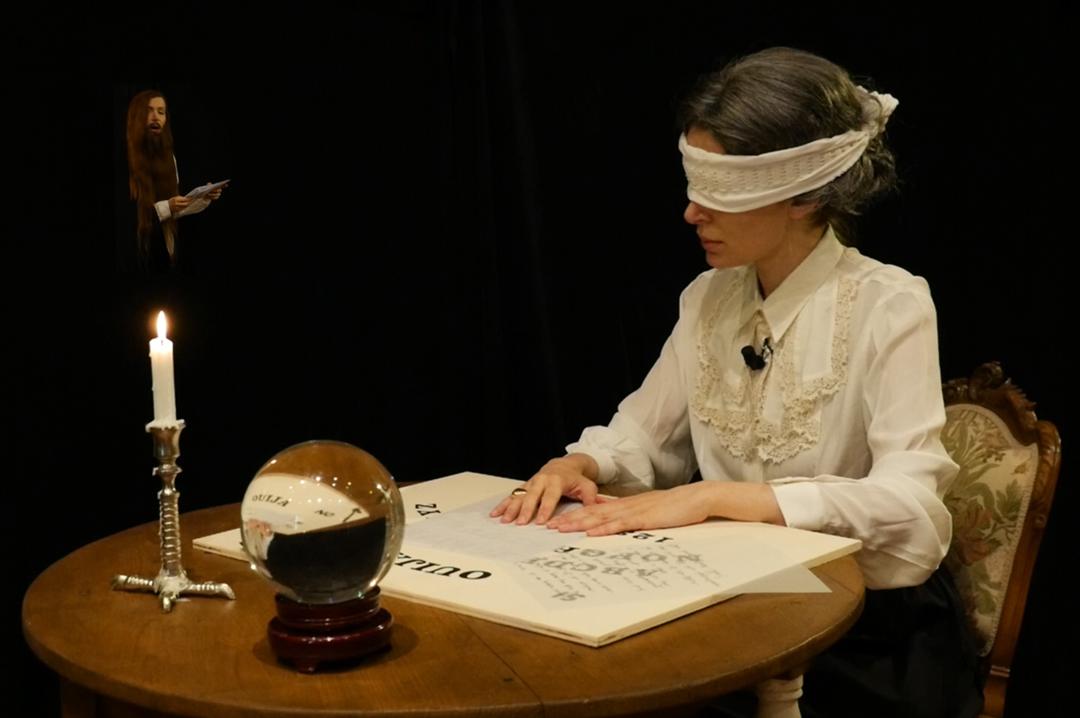

Leggi i suoi articoliLe relazioni tra misticismo, esoterismo e occultismo e arte moderna e contemporanea, da Victor Hugo a Chiara Camoni, da Duchamp a Kiki Smith, oltre a un folto numero di outsider e figure «non ufficiali» della storia dell’arte, per un totale di 78 autrici e autori, sono il tema di «Fata Morgana, memorie dall’invisibile» (catalogo Electa). È una mostra curata da Massimiliano Gioni, Daniel Birnbaum e Marta Papini nell’ambito di un ciclo espositivo ideato e prodotto dalla Fondazione Nicola Trussardi di Milano che ogni anno prevede allestimenti in spazi storici poco noti, inconsueti o da riscoprire della città. Ora è la volta, dal 9 ottobre al 30 novembre, di Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, già residenza della contessa Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini (1876-1945), studiosa e appassionata dei territori esplorati da questa rassegna.

Massimiliano Gioni, il tema di questa mostra era anche fra quelli della Biennale di Venezia da te diretta nel 2013. Si direbbe che per te si tratti di una vera passione. Se è così, da dove nasce?

È una passione che forse merita qualche spiegazione. Già quando ho fatto la Biennale di Venezia, tra guaritori, predicatori, visionari, outsider e Carl Gustav Jung, mi sono ritrovato a ricevere per anni email e lettere di persone convinte che fossi chissà quale occultista... Immagino che dopo «Fata Morgana» le cose peggioreranno e la gente inizierà a pensare che credo agli spiriti. La mia fascinazione per questi argomenti è decisamente laica, diciamo così: innanzitutto mi affascina come certi personaggi, prendiamo Hilma af Klint come esempio, siano state ostracizzate per decenni dal canone dell’arte moderna perché la loro arte non sembrava degna di attenzione, non sembrava un «piacere disinteressato», come avrebbe detto Kant, anche se poi la storia dell’arte è piena di arte creata a fini religiosi, rituali, taumaturgici... Naturalmente pesava su di lei anche il fatto di essere donna, che già di per sé era uno svantaggio significativo per poter esser riconosciuta come artista importante. Negli ultimi dieci anni abbiamo capito che la narrazione alla quale ci aveva abituato la storia dell’arte tradizionale, secondo la quale l’arte astratta è stata inventata da Kandinskij e Mondrian, era assai miope e che c’erano state tante altre artiste che avevano sperimentato con l’astrazione e che le radici dell’arte non-oggettiva erano da cercarsi anche nelle nebbie dell’inconscio alle quali le voghe spiritiste e teosofiche ottocentesche avevano contribuito largamente. Gli stessi Kandinskij e Mondrian poi erano più interessati agli stessi argomenti di quanto avessimo immaginato per tanto tempo. Quindi, prima di tutto, c’è la mia passione per storie dimenticate, per personaggi outsider, per narrazioni minori, diciamo così. E forse c’è anche un po’ di orgoglio perché ho partecipato a queste riscoperte anche personalmente. Ma poi c’è anche un’attrazione per queste credenze perché credo che ci rivelino qualcosa anche sul mondo che abitiamo oggi. La storia dello spiritismo all’inizio del ’900 si intreccia anche alla storia di quelle che allora erano nuove tecnologie (il telegrafo, la radio, i raggi X e la radioattività): tutto un mondo di nuove scoperte così sconvolgenti da assomigliare al paranormale. Così, quando si parla di medium, nel senso di sedute spiritiche e messaggi dal mondo invisibile, mi pare inevitabile parlare anche di media, nel senso di mezzi di comunicazione sempre più invisibili e sempre più simili a spiriti. Ecco, esplorare quei mondi in cui il medium si fa letteralmente portatore di immagini penso sia utile in una cultura come la nostra, in cui i nostri corpi e le nostre menti sono colonizzate da immagini sempre più onnipresenti e le nostre tecnologie raggiungono un tale livello di complessità da rivelarsi davvero magiche. Negli anni Sessanta lo scrittore Arthur Koestler ha popolarizzato un’immagine molto efficace con il titolo del suo libro: Il fantasma dentro la macchina. Parlare di fantasmi forse può anche aiutarci a capire le macchine con le quali conviviamo oggi.

Quali sono stati gli apporti degli altri curatori?

Marta Papini ha lavorato alla Biennale di Venezia con Cecilia Alemani, alla quale, come dico sempre, sono legato da molti conflitti di interesse, essendo noi una coppia ormai da ventun anni. Alcuni dei temi esplorati in «Fata Morgana» erano presenti anche nella Biennale di Cecilia e Marta ha avuto un ruolo importante nel rintracciare alcuni dei ritrovamenti più strani in «Fata Morgana», come le fotografie della medium Linda Gazzera, i disegni medianici di Milly Canavero, la collezione di arte medianica creata da Elmar R. Gruber a Monaco e tante altre opere sia storiche sia contemporanee. Con Daniel Birnbaum ho avuto modo di lavorare in varie occasioni. Tra i tanti ruoli che ha ricoperto, compreso quello di direttore del Moderna Museum di Stoccolma dove si è tenuta la prima retrospettiva di Hilma af Klint nel 2013, c’è anche quello di autore del catalogo ragionato di questa artista, quindi, il suo coinvolgimento era importante anche per la presentazione delle 16 tele della prima serie astratta della pittrice svedese. E poi Birnbaum ha curato numerose mostre su occultismo e spiritualismo e su visionari e mistici nordici, senza contare che il Moderna Museum era il museo che tra le opere di Duchamp e il contributo fondamentale di Pontus Hultén aveva creato una roccaforte surrealista in Nord Europa. Oltre al team curatoriale, c’è da citare anche Beatrice Trussardi, che è l’anima e la forza della Fondazione, non solo perché continua a sostenere da vent’anni un progetto assolutamente unico, con mostre sempre rigorosamente gratuite e aperte a tutti e luoghi riscoperti e resi accessibili non solo al pubblico dell’arte, ma anche perché questa mostra segna anche la celebrazione del suo interesse nei confronti di Hilma af Klint.

Il mondo dell’invisibile, dell’inconscio, è un’alternativa, un rifugio, in tempi in cui la storia ci riporta a guerre, genocidi, povertà, pandemia e crisi climatiche? È un’utopia contrapposta alla distopia in cui siamo precipitati, come, nel XIX secolo, lo spiritismo e l’esoterismo furono, in parte, una risposta alle certezze positivistiche e dell’industrializzazione?

Nelle sue «tesi contro l’occultismo» già nel 1947 Theodor Adorno aveva evidenziato i legami tra certe atmosfere occultiste e vari ritorni di fascismo e autoritarismo. Adorno ironizzava anche sul fatto che tutte le sedute spiritiche del mondo in fondo finiscano per trasmetterci al massimo qualche messaggio della nonna, ma mai avvertimenti su vere catastrofi o eventi storici. Quindi è importante tenere ben presente che questa fuga nell’inconscio possa anche nascondere tendenze pericolose e oscurantiste o essere una reazione proprio all’insorgere di nuovi autoritarismi. Però è innegabile che in altri momenti storici, tra fine ’800 e inizio ’900, la voga spiritista ha contribuito a nuove forme di emancipazione femminile, ad esempio, garantendo una visibilità e indipendenza che era altrimenti sconosciuta negli ambiti di una cultura maschilista. Come dice lo storico dell’arte Branden Joseph, Hilma af Klint ha dovuto inventarsi degli spiriti guida che le dessero il permesso di fare ciò che la cultura del suo tempo le vietava di fare.

Qual è stato il ruolo del Surrealismo in queste vicende?

Nel Surrealismo l’inconscio, l’automatismo, il messaggio automatico, come lo chiama Breton, non è una fuga dalla realtà, ma una nuova interpretazione del reale, con conseguenze politiche anche radicali. Certo, poi gli stessi surrealisti si accusavano l’un l’altro di «criptofascismo» proprio per l’attrazione pericolosa nei confronti dell’occultismo. Breton, del resto, è una figura chiave nella mostra, e nella storia dell’arte, proprio perché è tra i primi a riscoprire tutto un sottobosco di predicatori, visionari, personaggi eccentrici che vede come antesignani dell’automatismo surrealista. Come ha scritto proprio Birnbaum, il Papa del Surrealismo era solito scomunicare molti suoi colleghi ma era quanto mai ecumenico e inclusivo quando si trattava di espandere la sua influenza sul passato e riscoprire una storia dell’arte sotterranea. Così apriva le porte agli artisti che Jean Dubuffet avrebbe chiamato Brut e anche a quello che oggi potremmo chiamare un «Surrealismo postcoloniale» con artisti come il prete vudu haitiano Hector Hyppolite. Nel suo saggio «Il messaggio automatico», pubblicato nel 1933 in «Minotaure», al quale è dedicata una sala della mostra, Breton s’inventa una genealogia dell’automatismo e tra le inclusioni più inaspettate c’è anche quella di santa Teresa d’Avila. La sua inclusione mi ha colpito non solo perché evidentemente Breton aveva già ben chiaro il legame tra misticismo e liberazione femminile, anche se poi, tra isteriche e donne-bambine, Breton era vittima di altri stereotipi. Ma soprattutto, con quella semplice inclusione, Breton sovvertiva tanti pregiudizi su medium e visionari. Sono sempre le religioni altrui che ci appaiono primitive o bizzarre, vittime di chissà quali superstizioni: invece, pensare che santa Teresa non fosse altro che una medium è un bel modo per riscrivere la storia del misticismo e sottolineare l’importanza di visionarie e predicatrici che in altri momenti storici sarebbero state bruciate come streghe.

Puoi indicare altri snodi e figure fondamentali del percorso espositivo?

Un altro snodo fondamentale è quello più esplicitamente femminista, incarnato dall’opera di Judy Chicago, che già negli anni Sessanta si appropria consciamente della storia sotterranea di donne e mistiche e s’inventa un’astrazione ginocentrica, che chiama l’«immaginario del nucleo centrale», nella quale include come antesignane artiste come Georgia O’Keeffe o Agnes Pelton, ma anche mistiche come Ildegarda di Bingen. Judy Chicago rappresenta il tramite tra le esperienze astrattiste di fine Ottocento e il lavoro di artiste più giovani che in maniera più o meno conscia si riallacciano a questa tradizione in cui spirito e carne sono profondamente legate. Per altro, credo sia la mia prima mostra in cui ci sono ben tre suore: Ildegarda di Bingen, Gertrude Morgan e Corita Kent.

Dal 2002 sei direttore artistico della Fondazione Trussardi. Una programmazione incentrata sul presente e sul contemporaneo caratterizzava le prime mostre; da qualche tempo ti rivolgi spesso al passato. Non è che abbia ragione Francesco Bonami quando scrive che gli artisti d’oggi hanno poche nuove idee da proporre? E quindi, ma questo lo dico io, anche ai curatori non resta che cercare solide basi nella storia?

Sei stato il primo critico a intervistarmi nel ruolo di direttore della Fondazione Trussardi quindi è davvero un piacere e un onore fare questa intervista nuova con te. In realtà, siamo sempre focalizzati sul presente e sul futuro. Due anni fa Beatrice Trussardi e io abbiamo festeggiato i nostri vent’anni di lavoro insieme con una personale di Diego Marcon, artista italiano che aveva diciott’anni quando avevamo iniziato il nostro programma con la Fondazione come museo mobile. L’anno scorso, con «I nuovi mostri» abbiamo fatto un nuovo censimento dell’arte italiana con tantissimi artisti giovani. È vero che ogni tanto ci piace fare delle grandi mostre a tema, come «La Grande Madre» nel 2015 o «La terra inquieta» nel 2017, e il bello di queste rassegne è proprio la possibilità di mescolare materiali storici poco conosciuti con opere di artisti contemporanei: la scelta di mescolare storia e contemporaneo rende omaggio agli artisti contemporanei. Prima di tutto, è un modo per ricordarsi che anche Breton e Man Ray erano giovani artisti quando facevano le loro opere più radicali, ma è anche un’occasione per arricchire il dialogo in cui si inseriscono gli artisti di oggi. In fondo, ormai, anche un giovane artista alle prime armi ha la possibilità di esporre in mezzo mondo, in mostre che sono sempre più uguali a sé stesse: penso che a un giovane artista faccia piacere vedere la propria opera accanto a Pierre Klossowski o Carol Rama. È uno scambio che non si vede spesso altrove e che siamo felici di stimolare

«Fata Morgana» è anche sinonimo di miraggio. E se la maggior parte dell’arte visiva prodotta negli ultimi trent’anni, nel boom (anche in termini di pubblico) del contemporaneo, non fosse altro che un miraggio su cui abbiamo costruito, tra l’altro, un sistema economico?

Molti degli artisti in «Fata Morgana» non erano neanche riconosciuti come artisti quando erano in vita: questa è una costante di molte mie mostre, l’inclusione di figure al limite, dimenticate, sconfitte, oscure: Mario Perniola ha parlato di «arte espansa» per descrivere la «mia» Biennale. Ecco, mi piace ricordare che ci sono tanti modi di essere artisti e che non tutti godono del successo economico, anzi pochissimi hanno la fortuna di campare facendo arte. In fondo in «Fata Morgana», come in tante altre mie mostre, si raccontano le rocambolesche avventure esistenziali di personaggi bizzarri, proprio per ricordarci che ci sono infiniti modi di esistere e che nell’arte dobbiamo cercare non necessariamente il successo ma la libertà di essere diversi e di credere nei sogni a occhi aperti.