Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Luppi

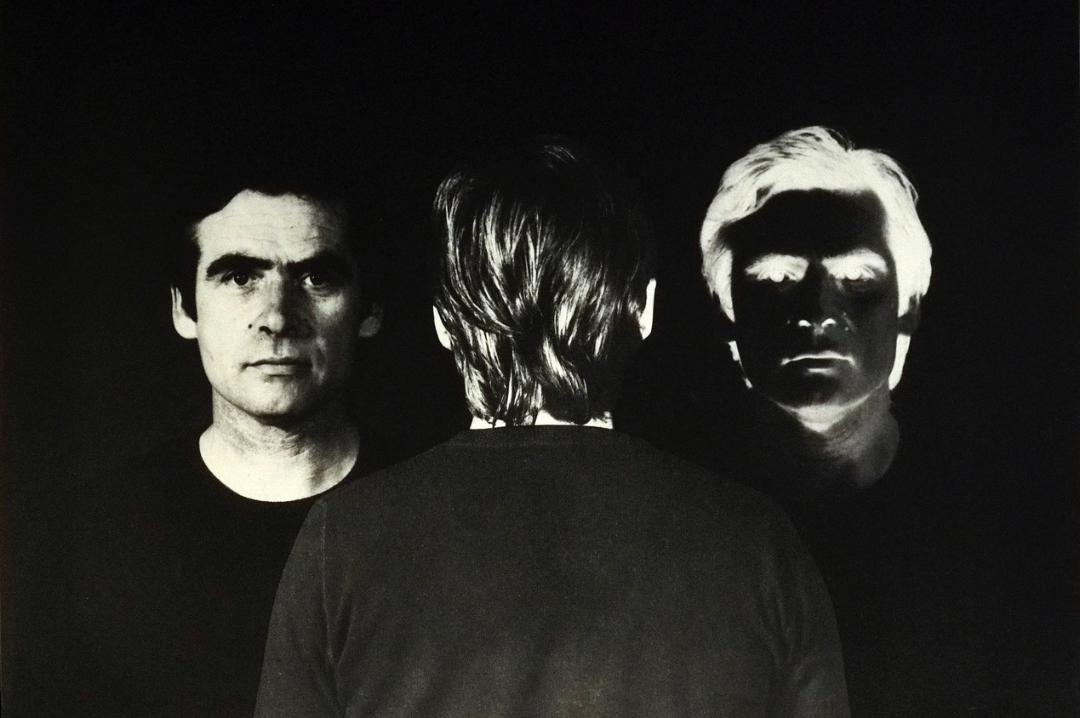

Leggi i suoi articoli«Se l’immagine nella sua interezza può essere oggetto di contemplazione, così frantumata tende a provocare nell’osservatore un senso di inquietudine», così spiegava Aldo Tagliaferro (Legnano, 1936-Parma, 2009) una sua opera di riferimento, «L’io ritratto» del 1974, realizzata attraverso un «riporto» fotografico su tela emulsionata. Questo lavoro, insieme ad altri del ciclo omonimo, emblematico dell’autore concettuale che utilizza la fotografia come mezzo di analisi critica del reale, è al centro della mostra «Aldo Tagliaferro. Opere nello spazio. Rappresentazione tra realtà e memoria», allestita presso l’Ape Parma Museo-Fondazione Monteparma dall’11 aprile al 29 giugno, a cura di Cristina Casero, in collaborazione con l’Archivio Tagliaferro, lo Csac di Parma e le gallerie Elleni (Bergamo) e Niccoli (Parma).

La mostra analizza l’intera produzione di Tagliaferro a partire dagli anni Sessanta, senza tralasciare il rapporto con «compagni» di viaggio come Arturo Vermi (1928-88), Enrico Castellani (1930-2017) e Agostino Bonalumi (1935-2013). Con alcuni loro lavori, infatti, si apre il percorso espositivo poiché Tagliaferro ne condivide nel 1963 il «Quartiere delle botteghe», innovativa esperienza resa possibile dal costruttore edile e collezionista Felice Valadè, che mise a disposizione degli artisti una ventina di studi ottenendo in cambio i lavori che lì venivano creati. Già in quel periodo Tagliaferro conduceva attraverso il mezzo fotografico un’analisi critica del contesto socio-politico dell’epoca, metodologia portata avanti anche negli anni immediatamente seguenti durante i quali il Quartiere delle Botteghe si allargò a Bruno Di Bello (1938-2019), Elio Mariani (Milano, 1943), Gianni Bertini (1922-2010) e Mimmo Rotella (1918-2006), con i quali Tagliaferro nel 1968 aderì al manifesto della «Mec-Art» teorizzata da Pierre Restany (1930-2003). «I mec-artisti, teorizzò Restany, non cercano di ottenere un ready made piano, ma proprio di agire sulla struttura organica dell’immaginazione e sui dati fondamentali della visione. Nel devolversi del processo meccanico, queste ricerche sulla nuova immagine ci pongono un certo numero di problemi ancora mal risolti, ma che non possiamo eludere più a lungo: l’impiego di un procedimento di riproduzione a fini creativi, l’eliminazione di tutti gli elementi propriamente pittorici, infine e soprattutto la questione della produzione quantitativa».

Per quel che riguarda Tagliaferro l’intervento di osservazione del reale si vede, tra le opere allestite, in «Analisi di un ruolo operativo» e «Verifica di una mostra», dedicate all’osservazione degli spettatori intervenuti in una mostra: il termine «verifica», peraltro, rimanda a Ugo Mulas (1928-73) e alla comune riflessione sui processi di fruizione degli accadimenti che nell’autore di Legnano si lega anche alla frammentazione, serializzazione e duplicazione dell’immagine. Siamo appunto nel pieno della sua attività, esemplificata anche da «Io-ritratto» citato in apertura. La fase successiva della sua produzione è evocata in mostra dal ciclo «Sopra/Sotto-un metro di terra» (2000), dov’è evidente l’analisi intimistica in rapporto al mondo resa attraverso il cielo, la terra e il paesaggio.