Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Luppi

Leggi i suoi articoliUna mostra che spazia dal Quattrocento al Novecento, un excursus lungo i secoli con al centro la seduzione e la bellezza espresse nell’arte attraverso il mito, la natura e l’universo femminili. La rassegna «Da Botticelli a Mucha. Bellezza Natura Seduzione», allestita nei Musei Reali-Sale Chiablese di Torino dal 17 aprile al 27 luglio e a cura di Annamaria Bava, raccoglie, in 11 sale tematiche, 100 opere, tra cui alcuni capolavori, e racconta una storia di grande impatto visivo che permette di comprendere come la ricerca estetica si sia riversata nella creazione umana lungo molti secoli. Una ricerca interpretata attraverso il mito, il fascino dell’antico, la rappresentazione del mondo femminile con opere provenienti da «casa», i Musei Reali di Torino (compresa la Collezione Gualino, donata alla Galleria Sabauda nel 1930), ma anche frutto di prestiti da Uffizi di Firenze, Castel Sant’Angelo di Roma, Istituto Salce di Treviso e da altre collezioni pubbliche e private.

Antonio Canova, «Studio per le Grazie», ultimo decennio del XVIII secolo. Su concessione del MiC-Musei Reali Torino, Biblioteca Reale

Francesco Morandini, detto il Poppi, «Le tre Grazie», 1570 ca. Su concessione del MiC-Gallerie degli Uffizi, Firenze

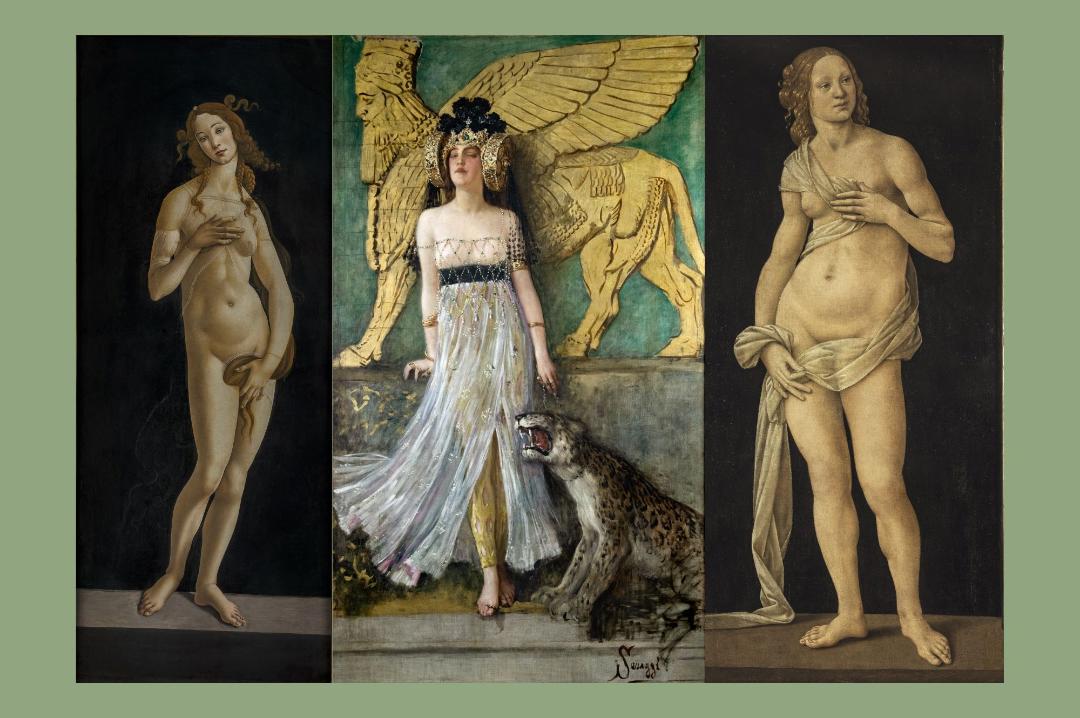

Il percorso inizia con la sezione dedicata a Venere, la dea della bellezza e dell’amore analizzata attraverso l’omonima tela (1485-90) di Sandro Botticelli, messa a confronto con un dipinto di analogo soggetto (1490-95 ca) di Lorenzo di Credi, in prestito dagli Uffizi. La prima, già esposta alla mostra-dossier «Venere incontra Venere» del 2016 ai Musei Reali, venne acquistata nel 1920 dall’imprenditore e collezionista biellese Riccardo Gualino e si ritiene uscita dalla bottega del grande maestro Botticelli (1445-1510), tenuto conto che Giorgio Vasari nelle Vite racconta come molte case fiorentine appendessero alle pareti «Veneri» uscite dalla bottega, una sorta di moda estetica dell’epoca, dunque. La mostra è anche l’occasione per analizzare recenti indagini diagnostiche sull’opera nata su tavola che evidenziano tecnica del disegno alla base della figura e i ripensamenti dell’artista esecutore. A differenza delle forme soavi e delicate della «Venere Gualino», nei tratti più simile alla figura della dea raffigurata nella celebre «Nascita di Venere» di Botticelli degli Uffizi, quella di Credi ha proporzioni più solide, in alcuni punti forme virili e massicce, e la figura è collocata quasi fosse una statua antica su uno sfondo indefinito.

Altri approfondimenti sono dedicati al mito di Elena, descritto nell’Iliade e nell’Odissea ed esemplificato da alcune sculture e arazzi, e alle Tre Grazie, fanciulle figlie di Zeus considerate in antico la personificazione della bellezza e della grazia femminili, tema di tre disegni di Antonio Canova (1757-1822) provenienti dalla vicina Biblioteca Reale. All’importanza del mondo classico che si riverbera sull’armonia rinascimentale sono dedicate due sezioni arricchite da dipinti a soggetto religioso, sculture, grottesche su carta e disegni da un taccuino di Girolamo da Carpi (1501-56), mentre l’area successiva analizza la tematica del mondo naturale con, tra gli altri, album di fiori, pesci e uccelli di inizio Seicento della Biblioteca Reale e provenienti dalla «Camera delle meraviglie» del duca Carlo Emanuele I di Savoia (1562-1630). Le sezioni successive analizzano la purezza e castità quali virtù femminili attraverso, ad esempio, la «Dama con l’unicorno» (1550 ca) di Luca Longhi e altri lavori di Antiveduto Gramatica («La Musa Urania», 1620 ca), Giovanni Battista Naldini (1535-91), Orsola Maddalena Caccia («Sibilla Persica», 1640-50). Tocca poi alle figure femminili della corte sabauda, da «Virginia Oldoini, Contessa di Castiglione» (1862) alla regina «Margherita di Savoia» (1872), ritratte da Michele Gordigiani (1835), prima della chiusura della mostra affidata alla visione della figura femminile tra fine XIX e inizi XX secolo attraverso le opere di Giacomo Grosso (1860-1938), Carlo Stratta (1852-1936), Leonardo Bistolfi (1859-1933), Alphonse Mucha (1860-1939), Cesare Saccaggi (1868-1934). A vegliare su questa lunga parata di pezzi d’arte di Palazzo Chiablese, nel nuovo «Spazio Leonardo» della vicina Galleria Sabauda è esposto, nelle stesse date, un disegno di Leonardo da Vinci, «Volto di fanciulla», realizzato tra il 1478 e il 1485 ca.

Leonardo da Vinci, «Volto di fanciulla (studio per l’angelo della Vergine delle rocce)», 1478-85 ca, su concessione del MiC-Musei Reali Torino, Biblioteca Reale