Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Nicoletta Biglietti

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

È il momento in cui tutto inizia, in cui tutto prende forma, prende vita. È quel raro, affascinante e misterioso tempo in cui una mano traccia un segno che è base di un processo artistico più ampio. Un processo che mostra l’atto creativo da un’altra prospettiva: quella di chi ha avuto un’idea e ha saputo tradurla in una sorta di linguaggio, o meglio in «A Kind of Language», a volte criptico ed enigmatico, a volte peculiare e dettagliato, ma forse proprio per questo affascinante ed eterno.

Ed è infatti con l’obiettivo di rendere manifesto il complesso e stratificato processo di creazione artistica in ambito cinematografico che Osservatorio, lo spazio di Fondazione Prada dedicato alla sperimentazione dei linguaggi visivi, ha inaugurato il 30 gennaio «A Kind of Language: Storyboards and Other Renderings for Cinema» (fino all’8 settembre).

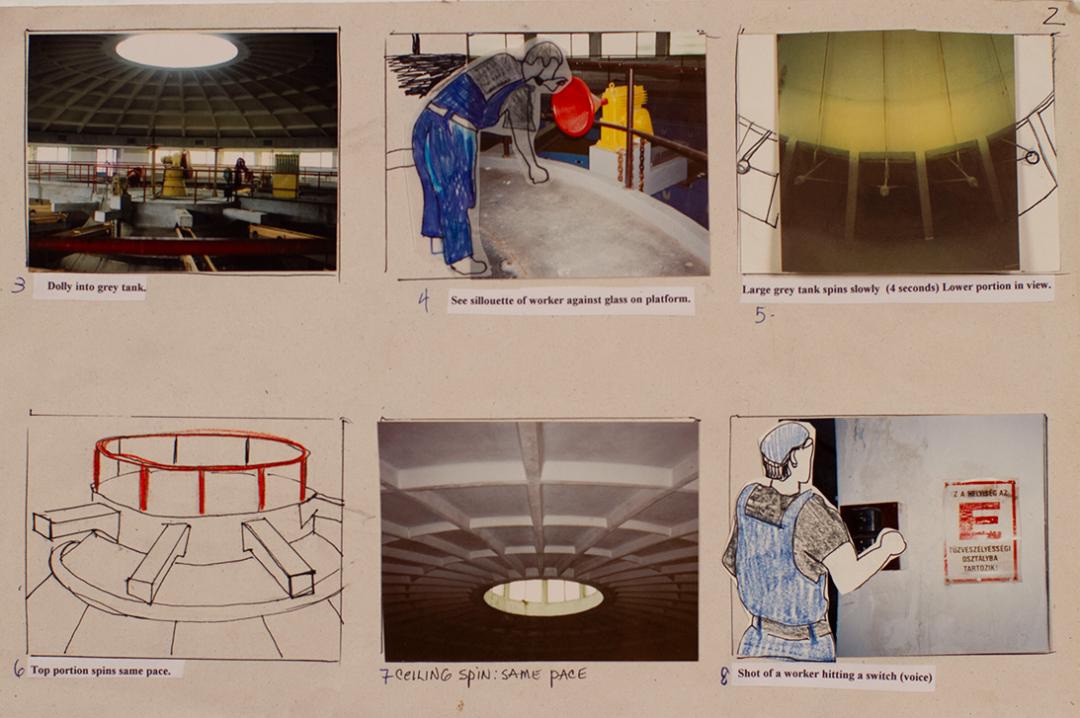

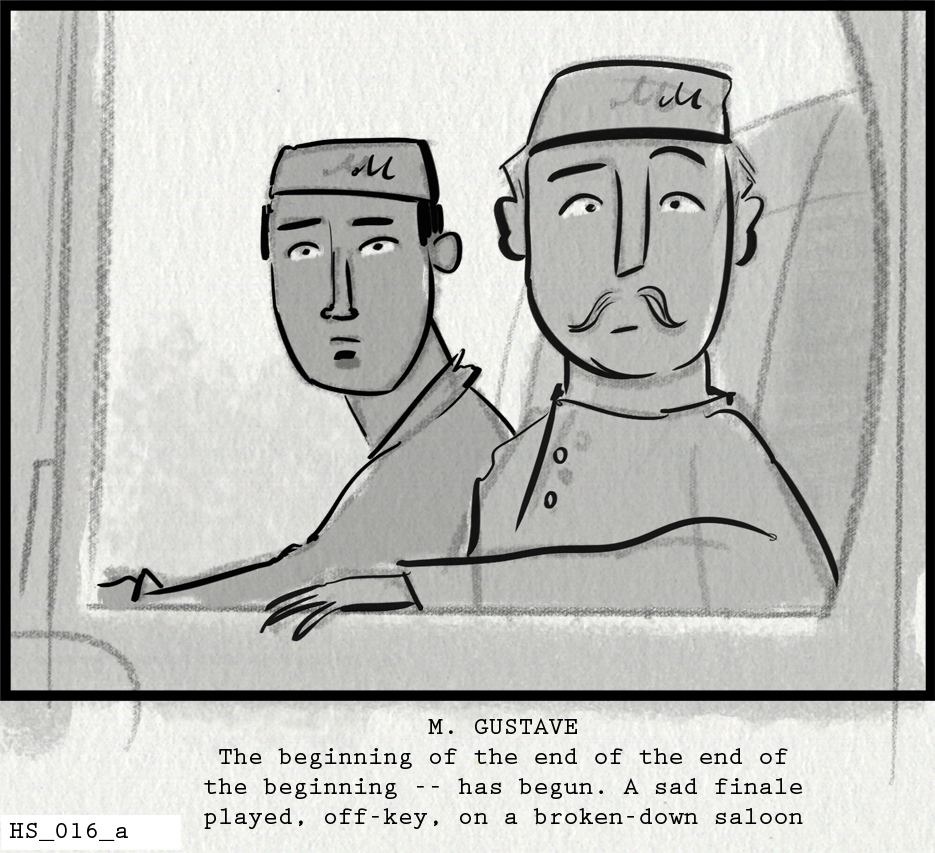

La mostra, curata da Melissa Harris, si propone di esplorare le fasi preliminari della creazione cinematografica, attraverso una ricchissima selezione di oltre mille materiali provenienti da un arco temporale che va dal 1930 al 2024. Quei materiali che, come storyboard, schizzi, fotografie, appunti, ecc., rappresentano una particolare tipologia di linguaggio visivo che è in grado di restituire il senso di un luogo. Una percezione, cioè in cui lo spazio è sì descritto in modo concreto e fisico, ma, al contempo, porta con sé sentimenti ed emozioni che solo l’osservazione di quel dato contesto riuscirebbe a suscitare. Perché è l’idea di ricreare un’atmosfera fatta di azioni, personaggi, dettagli e moti quella che sta alla base dell’ideazione dello storyboard. Un ricreare spazi e tempi, dando loro vita e forma, che assume differenti modalità comunicative: dagli schizzi solo abbozzati e gli appunti accanto ad essi di Federico Fellini per «Amarcord», ai disegni estremamente dettagliati di Hardman per «Interstellar»; dall’orizzonte più concettuale e sintetico di Henri Alekans per «Wings of Desire» a quello artistico-figurativo di Jay Clarke per «The Grand Budapest Hotel».

Un concetto, quello di creare e ricreare l’atmosfera di un luogo, che emerge anche nel display studiato da Andrea Faraguna dello studio di architettura Sub di Berlino. Nello spazio espositivo, infatti, gli storyboard sono variamente disposti su dei tecnigrafi inclinati che offrono una visione ravvicinata dei materiali esposti. Tecnigrafi che, rovesciati e appesi al soffitto, fungono anche da mezzo di illuminazione e proiezione delle opere. Due elementi che così disposti creano un cono visivo in grado di proiettare lo sguardo del fruitore oltre i limiti dello stesso Osservatorio, per raggiungere l’architettura storica della Galleria Vittorio Emanuele II e permettere allo sguardo di vedere da vicino ciò che solitamente alla vista è nascosto, proprio come accade per gli storyboard.

Un dialogo, dunque, tra tempi, spazi e temi che emerge anche nelle scelte adottate per l’organizzazione dei materiali: è infatti a partire da nuclei incentrati sui pilastri della cinematografia, come «Il Piccolo Budda» o «I dieci comandamenti», che si arriva ad ambiti più intergalattici e fantascientifici con «Interstellar» e «Incontri ravvicinati del terzo tipo», per poi approdare, al secondo piano, a racconti in cui sono le città e i paesaggi ad essere protagonisti dei racconti stessi, come nel caso di «Baltimora» o di «West Side Story».

Un raccontare, dunque, attraverso mute ma dialoganti storie, che permette di osservare ciò che solitamente alla vista è nascosto: quel processo affascinante, misterioso e criptico che sta alla base di un progetto artistico.

Storyboard di Jay Clarke per «The Grand Budapest Hotel» (2014) diretto da Wes Anderson, 2014. Cortesia di Wes Anderson. © Searchlight Pictures