Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

È stato uno dei più grandi artisti del ’900, Max Ernst (1891-1976): pittore, scultore, poeta, scrittore e teorico dell’arte. «Eppure, paradossalmente, dice Martina Mazzotta, che con Jürgen Pech ha curato la grande retrospettiva milanese, per lui nel mondo avviene ben poco: l’ultima grande mostra è del 2013 (a Basilea e a Vienna, Ndr) e in Italia questa è la prima. Al contrario di Picasso, infatti, Ernst non si è mai troppo autopromosso. E le sue opere sono sparse in molte collezioni in tutto il mondo: orchestrarne un omaggio completo rappresenta un compito assai arduo».

Era molto attesa, dunque, la grande monografica (prodotta da Milano-Cultura e Palazzo Reale con Electa, in collaborazione con Madeinart) visibile in Palazzo Reale dal 4 ottobre al 26 febbraio, che ne offre una lettura aggiornata agli studi più recenti: «La critica tedesca, continua la curatrice, ha ampliato negli ultimi decenni le ricerche intorno a Max Ernst e si è riappropriata delle sue radici germaniche, come del resto fece lui stesso; in questo nostro progetto, la lettura della sua figura viene estesa in nuove direzioni e rinnovata».

Sono circa 400 i lavori esposti (80 dipinti e poi disegni, collage, grafica, che nella sua opera hanno un’importanza pari alla pittura, oltre a rarità come le sculture e i gioielli in argento e oro) dai quali, sottolinea Martina Mazzotta, emerge una figura «di umanista neorinascimentale, dalla cultura ricchissima, in cui la formazione renana dei primi del ’900, aperta allo studio della psicologia e della psichiatria (fu lui a schiudere a Breton e ai surrealisti le istanze della psiche e l’esplorazione dell’interiorità) si ibrida con frammenti della memoria dell’antichità, del Medioevo, del Rinascimento, del Romanticismo tedesco e con complessi modelli cosmologici, in una continua ricerca dell’identità europea. Il tutto, tenuto insieme da un rigore “da filosofo tedesco”, grazie al quale la visionarietà surrealista trova una forte coerenza e una ciclicità che nel tempo fa ritornare temi e forme nel suo lavoro».

Introdotto da un capolavoro come «Oedipus Rex», il percorso è scandito nei quattro grandi periodi della sua biografia: in Germania dal 1891 al 1921, con l’avvento del Dada dopo il lutto della Grande guerra; in Francia dal 1922 al 1940, con l’esplodere del Surrealismo e la centralità dell’Eros e del metamorfico; negli Stati Uniti dal 1941 al 1952, con l’inserimento in quel contesto culturalmente eccitante e l’amore per Dorothea Tanning, e poi ancora in Europa, dal 1953 alla fine. Al loro interno, nove sale tematiche esplorano gli approcci multidisciplinari della sua arte «ma una specificità della mostra è rappresentata dal fiume di libri e documenti collezionati e realizzati dall’artista, continua la curatrice, che unificano l’intero percorso, consentendo di collegare in maniera ri-creativa le opere e le loro fonti».

Non si pensi però a una mostra dotta e un po’ noiosa: tutt’altro. Da un lato perché la ricerca di Ernst è illuminata dalla dimensione ludica del suo sapere, dall’altro perché la sua vita così sopra le righe (quattro mogli, un amore appassionato con Leonora Carrington, un ménage à trois con Gala e Paul Eluard, evocato in una stanza «immersiva» a sorpresa) trova spazio nella biografia illustrata che percorre la rassegna.

C’è poi la «sala alchemica» (l’alchimia era uno dei pilastri del Surrealismo), con opere dedicate ai quattro elementi della terra, aria, acqua, fuoco. Altrove si pone l’accento sulla felicità della creazione manuale, che lo spinse a inventare tecniche inedite come il frottage, il grattage, la decalcomania e il dripping: «Quando viveva a New York, prima di trasferirsi a Sedona, in Arizona, con Dorothea Tanning, il suo studio era frequentato dai giovani artisti. E fu qui, precisa Martina Mazzotta, che Pollock conobbe la tecnica dello sgocciolamento».

E infine, le crittografie, di cui Jürgen Pech, oggi il più autorevole studioso di Ernst, individua la matrice nella Patafisica: «Max Ernst, spiega, non fu solo dadaista e surrealista ma era anche un patafisico (come Umberto Eco), membro dal 1951 del Collège de Pataphysique. E la sua cosiddetta scrittura segreta può essere fatta risalire a un suggerimento di questo circolo, e specialmente alla sua sezione OuLiPo-Ouvroir de Littérature Potentielle, fondata nel 1961».

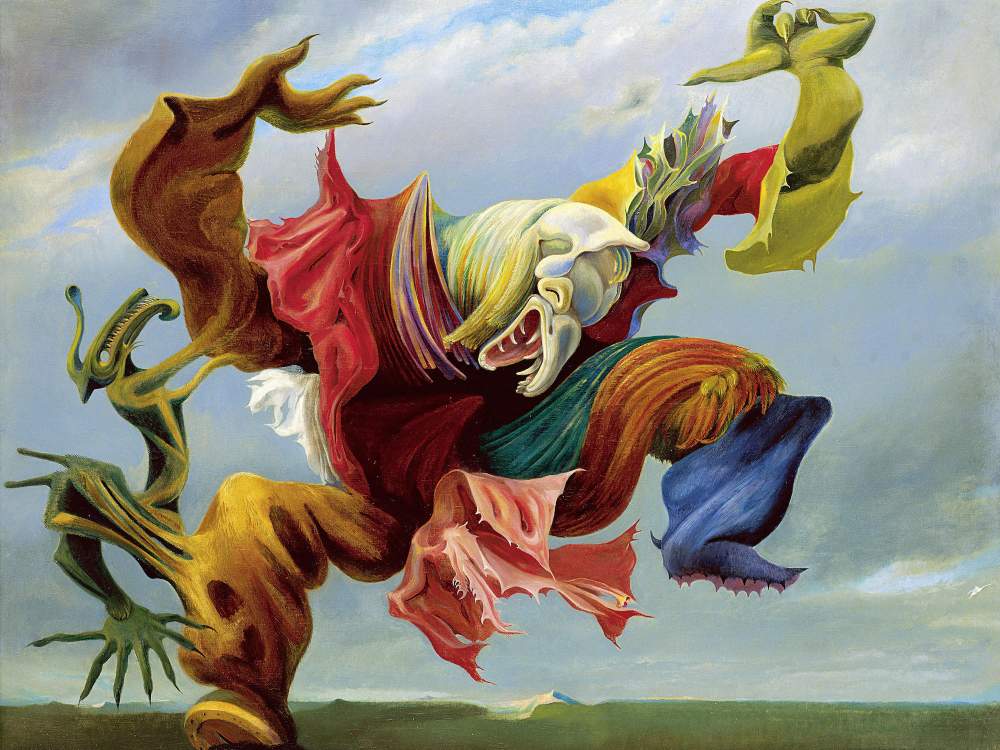

A illustrare l’impalcatura scientifica della mostra, una vera messe di capolavori (per tutti, «L’angelo del focolare», «Pietà ou La révolution la nuit», in cui l’omaggio a de Chirico s’intreccia alla memoria delle «Pietà» nordiche, «La ville entière», esposta alla Biennale di Venezia del 1954) giunti da importanti musei internazionali e da segrete collezioni private, moltissimi dei quali non più visti da decenni.

«L’angelo del focolare» (1937), di Max Ernst. Svizzera, collezione privata. Classicpaintings / Alamy Stock Photo. © Max Ernst by SIAE 2022

Una veduta dell’allestimento della mostra. Foto: Lorenzo Palmieri