Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Luana De Micco

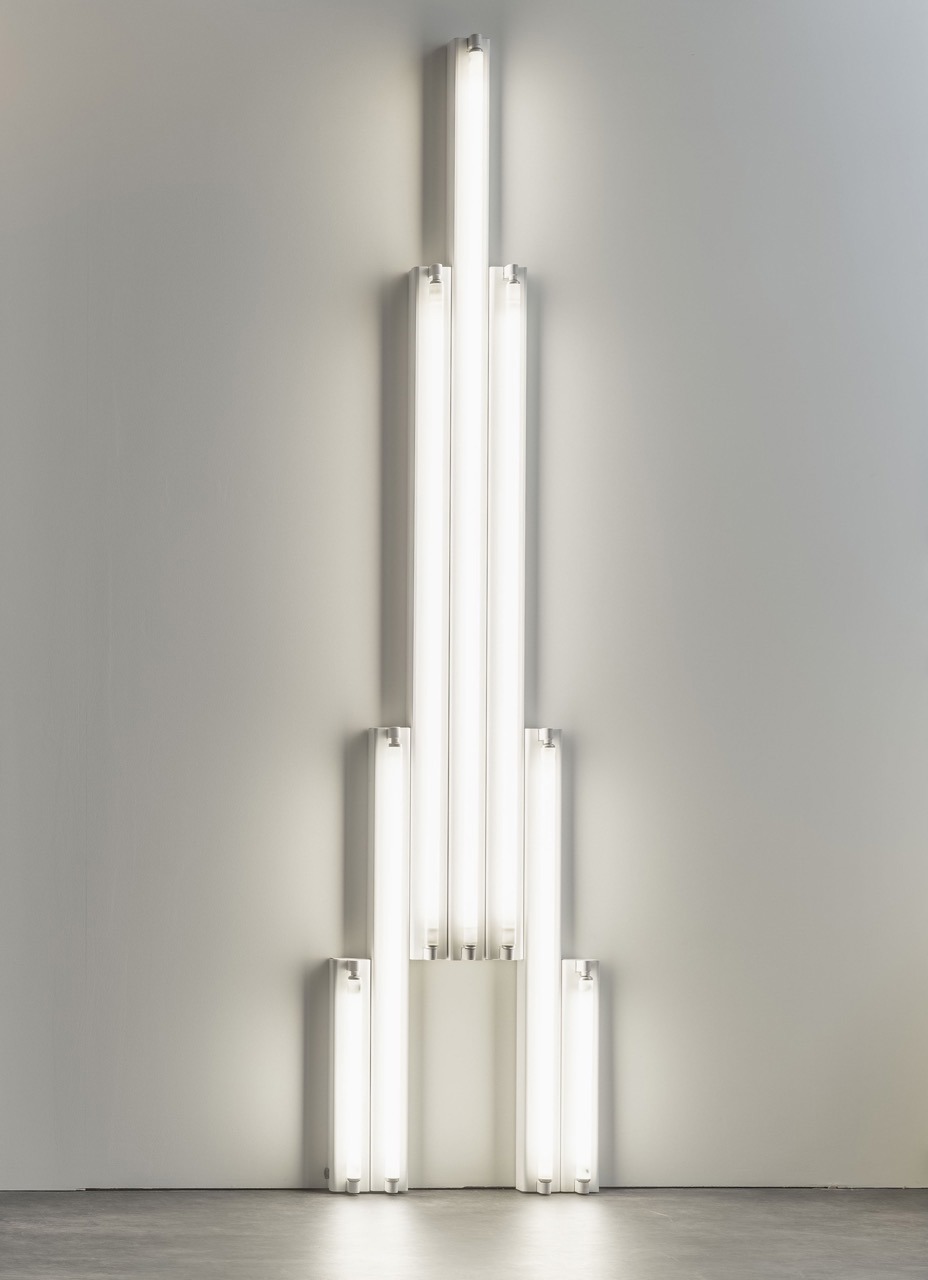

Leggi i suoi articoliPer gli spazi suggestivi della «Rotonde», sotto la cupola di vetro della Bourse de Commerse di Parigi, è stata scelta un’installazione dell’artista statunitense Meg Webster (San Francisco, 1944): si tratta di cinque opere scultoree dalla dimensione geometrica minimalista, che si presentano come degli «ecosistemi» all’interno dello spazio del museo, composti da materiali come terra, argilla, rami, in cui si entra fisicamente, coinvolgendo vista, olfatto e tatto. Questa installazione, che è anche un’esperienza corporea, apre la mostra «Minimal», basata in ampia parte sulle opere della Pinault Collection, e presentata dall’8 ottobre al 18 gennaio 2026. La rassegna non si presenta né come una storia lineare del Minimalismo, né come una retrospettiva in senso stretto, ma una riflessione sulla pluralità delle sue forme, geografie e interpretazioni, insistendo sul carattere esperenziale del Minimalismo e al rapporto tra opera, ambiente e spettatore. Spesso identificato con un gruppo di protagonisti americani, il Minimalismo viene qui riletto come fenomeno globale. La collezione di François Pinault offre un ampio nucleo di opere storiche, dai neon di Dan Flavin e François Morellet ai monocromi di Robert Ryman e di Mary Corse, dalle griglie di Sol LeWitt alle sculture modulari di Charlotte Posenenske. Una figura centrale è Agnes Martin, artista canadese di cui Pinault possiede una decina di opere, tra cui «White Flower» (1960), uno dei maggiori esempi della sua scelta del motivo geometrico elementare e monocromatico. Significativa anche la presenza dei «Date Paintings» della iconica serie «Today» di On Kawara, tele che riportano soltanto la data del giorno in cui sono state realizzate, esposte nelle 24 «vetrine» del «Passage», messe in dialogo con l’installazione effimera di caramelle (in cui il visitatore può servirsi) di Felix Gonzalez-Torres. Tuttavia, la mostra, curata da Jessica Morgan, direttrice della Dia Art Foundation, un’istituzione storicamente legata al Minimal e alla Land Art, apre il campo anche ad altri contesti, in cui spicca per esempio la sezione dedicata al Mono-ha, movimento nato in Giappone nel 1960, rappresentato da artisti come Lee Ufan, Nobuo Sekine, Kishio Suga, che privilegiano materiali come pietre, legno, carta, metallo. L’arte latinoamericana è rappresentata, tra gli altri, da Lygia Pape (1927-2004), esponente dell’avanguardia brasiliana del dopoguerra e pioniera di un minimalismo sensoriale e politico. La sua installazione «Ttéia 1, C», fatta di fili dorati, crea un ambiente immersivo in cui luce e movimento modificano la percezione dello spettatore a seconda del punto di vista. Alla curatrice Jessica Morgan abbiamo chiesto la genesi di questo progetto.

Che cosa l’ha portata ad accettare l’invito della Pinault Collection di curare questa mostra?

Conosco Emma Lavigne, direttrice della Pinault Collection, da molti anni e ho sempre ammirato il suo lavoro nelle varie istituzioni che ha diretto. Emma mi aveva parlato tempo fa dell’idea di realizzare alla Bourse de Commerce una mostra incentrata sul Minimalismo a partire dalla collezione di François Pinault e da quella conversazione è nata poi l’ipotesi che fossi io a curare questo progetto. L’intento non era solo di valorizzare l’importante nucleo di opere minimaliste presenti nella collezione di Pinault, ma anche di creare un dialogo con la storia della Dia Art Foundation, la cui collezione si è arricchita di recente, rappresentando oggi più ampiamente gli artisti di questo periodo. È stata un’ottima occasione per dare visibilità a molti artisti poco esposti (o mai esposti) in Francia.

Quindi la sua intenzione non era di fare una mostra sulla «storia del Minimalismo», né di ricorrere a etichette rigide. Quali criteri hanno guidato le sue scelte curatoriali, la selezione delle opere e degli artisti?

La Pinault Collection comprende opere straordinarie di artisti provenienti da aree geografiche che non si limitano agli Stati Uniti e all’Europa, ma che comprendono anche, e non solo, l’Asia e l’America Latina, la cui ricerca, simile a quella degli artisti statunitensi legati al Minimalismo, si fonda su un vocabolario formale ridotto e su innovazioni nell’arte non figurativa. Abbiamo ritenuto dunque importante adottare un punto di vista più ampio, capace di riflettere la natura realmente internazionale di questo momento artistico radicale. Per stabilire parallelismi, ma anche per mantenere distinzioni, la mostra è articolata in sezioni tematiche che affrontano: il processo creativo, la materia, il medium e l’innovazione formale. È sorprendente constatare come, in quell’epoca, artisti provenienti da contesti molto diversi tra loro si interrogassero tutti sullo status dell’oggetto d’arte, sottoponendolo a trasformazioni e condividendo molti tratti comuni, tra cui l’attenzione allo spazio o all’ambiente dell’opera e alla sua relazione con l’osservatore.

Quali opere, incluse o no nella Pinault Collection, ha ritenuto indispensabili per raccontare il Minimalismo? In che modo la natura specifica della collezione ha influenzato le sue scelte?

La Pinault Collection offre una rappresentazione estremamente ricca di alcune figure chiave, indispensabili per una mostra sul Minimalismo. Tra queste, centrali sono Agnes Martin e Robert Ryman, che sono ampiamente presenti in mostra, a dimostrazione non solo dell’importanza che assumono per François Pinault, ma anche per l’innovazione che hanno introdotto con le loro opere. Non sapevo invece che la collezione includesse anche un nucleo significativo di lavori di artisti legati al movimento giapponese Mono-ha (che si può tradurre approssimativamente con «scuola delle cose»). Questi artisti, molti dei quali presenti anche nella collezione della Dia Art Foundation, sono stati raramente esposti in modo sostanziale a Parigi: per questo, una sezione specifica della mostra è dedicata al loro lavoro, pur se troviamo alcune delle loro opere sparse anche nelle varie sezioni tematiche.

Nel catalogo lei sottolinea la dimensione multipla del termine «minimal», in funzione dei diversi contesti geografici in cui il movimento si è sviluppato e di come si è nutrito di dialoghi interculturali. In che misura questa pluralità si traduce nel percorso espositivo?

Se è vero che per gli artisti inclusi in mostra si possono rintracciare molte fonti e influenze, tra cui, come spesso ricordato, l’importanza del Costruttivismo russo, è altrettanto evidente il ruolo dei dialoghi interculturali, talvolta favoriti dai viaggi (ad esempio, gli artisti americani che parteciparono alla Biennale di Tokyo «Between Man and Matter» del 1970, o gli artisti giapponesi che vennero a Parigi per la Biennale del 1969). Va ricordata anche l’importanza, meno frequentemente esplorata, di secoli di arte astratta e geometrica dell’Asia occidentale e del Nord Africa, che furono un punto di riferimento per molti artisti di quell’epoca, incluso naturalmente François Morellet.

Quanto conta il ruolo del corpo e dell’esperienza sensoriale del visitatore in questa mostra e nel lavoro degli artisti presentati? Come ha tradotto questa dimensione esperenziale nell’allestimento?

Per questi artisti direi che l’esperienza corporea è fondamentale per la comprensione delle loro opere. Può trattarsi della reazione alla luce che entra nello spazio e colpisce lo spettatore, della sensazione provocata dal peso evidente dei materiali, o dell’estensione delle opere oltre gli spazi espositivi canonici del museo (come corridoi e scale), in lavori di artisti come Charlotte Posenenske. Nel caso di Meg Webster, l’apprezzamento sensoriale è altrettanto importante di quello visivo: le sue opere si possono annusare e persino «gustare», e rimandano all’ambiente naturale e vitale, non allo spazio artificiale del museo.

Che cosa significa allora per lei «minimal»? E quali prospettive apre per l’arte contemporanea?

Le questioni che questi artisti affrontano restano fondamentali per la cultura (e per la vita) di oggi. Essi propongono una modalità critica di osservazione che va oltre l’attento sguardo al gesto artistico, estendendosi a una lettura vitale delle nostre vite sociali e politiche quotidiane. Si chiedono: come possiamo «vedere» meglio? L’atteggiamento del «less is more» è perfettamente in sintonia con il nostro presente, in cui tutti (si spera) ci interroghiamo sull’utilizzo delle risorse e sui processi attraverso i quali vengono prodotte.

Dida:

Dan Flavin, «“monument” for V. Tatlin», 1964

Dan Flavin, «“Monument” per V. Tatlin», 1964