Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliPrimo aprile 1980: a Napoli Lucio Amelio celebra nella sua galleria l’incontro tra Andy Warhol e Lucio Amelio, officiando così il vis-à-vis tra le due anime dell’arte del XX secolo. Quarantun anni dopo, nel 2021, cade il centenario della nascita dell’artista tedesco, scomparso nel 1986. La ricorrenza è scandita da una serie di mostre in Germania, da qualche sporadica iniziativa in Europa (a Napoli presso la Fondazione Peppe Morra) e poco più. Non ci vuole chissà quale immaginazione per supporre che nel 2028, quando scoccheranno i cent’anni dalla nascita di Warhol, le cose andranno molto diversamente.

«La ragione è chiara: Warhol nel mondo odierno con la sua genialità propone lo splendore dei ritratti delle star, se ne impossessa e le rende sciaguratamente pop, riconoscibili per tutti. I contenuti polemici e politici di Beuys sono troppo filosofici per appartenere al glamour della nostra contemporaneità. Eppure è riscoperto per il suo “impegno” dalle nuove generazioni, avendo toccato i temi della democrazia, del mercato dell’arte e soprattutto dell’ambiente e della natura. Ma di che cosa ci si ricorda oggi ricordando Beuys? Forse del suo ritratto in polvere di diamante fatto da Warhol o di alcuni scatti fotografici che oggi si definiscono iconici». Così Luca Massimo Barbero, direttore dell’Istituto di Storia dell’arte della Fondazione Cini a Venezia che, per riesplorare Beuys oltre l’icona beuysiana, ha curato una mostra che apre dal 20 aprile al 2 ottobre, organizzata in collaborazione con la galleria Thaddaeus Ropac e composta da una trentina di opere.

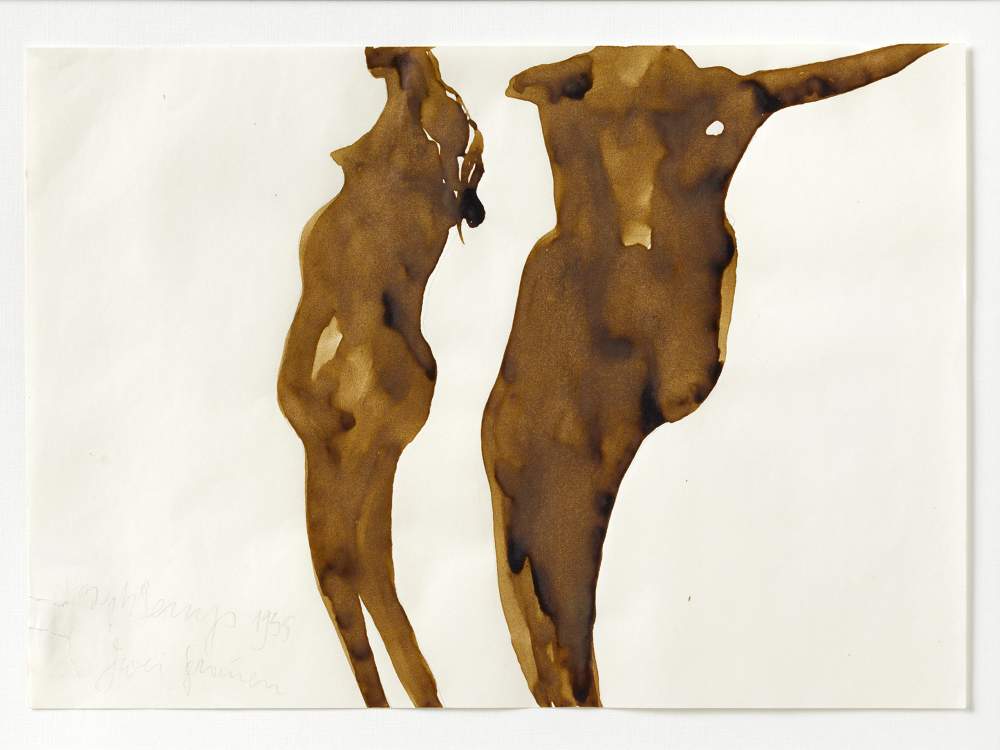

Nella Galleria di Palazzo Cini il visitatore si troverà di fronte soprattutto disegni degli anni Cinquanta, perché «scopo della mostra, spiega il curatore, è la riscoperta dei temi centrali di Beuys, e ciò passa attraverso quest’occasione unica di vedere i disegni con cui Beuys costruisce il suo immaginario futuro: corpi umani, quasi anatomie scorticate, animali provenienti dal passato dell’uomo, temi legati alla natura, all’ambiente e al pianeta. L’artista tedesco considerava il disegno come il meccanismo fondante del pensiero, sia come traccia fossile dell’uomo, del suo immaginario, sia diagramma grafico che lo porterà dal disegno alle sue notissime lavagne».

Sebbene Beuys riconducesse la sua nascita artistica all’episodio aprocrifo di un incidente di guerra accaduto nel 1944, quando l’aereo su cui volava come radio-mitragliere volontario della Luftwaffe si schiantò in Crimea, dove sarebbe stato soccorso e curato da alcuni nomadi tartari, le sue origini non escludono scuole e maestri: «Il motivo curatoriale della mostra, conferma Barbero, è togliere Beuys da un’immagine puramente sciamanica, performativa, e riportarlo alla forza delle sue origini di scultore. Questo soprattutto nel magistero drammatico della scultura tedesca dell’immediato dopoguerra che ha quell’idea simbolica nel bestiario di Ewald Mataré che lo influenzerà indelebilmente o nel dialogo attorno alla scultura classica, antiretorica e sociale, di Joseph Enseling, che possiamo ben ritrovare in un’opera come “Bleifrau” del 1949. L’importanza della scultura della figura e degli animali nasce proprio in questi drammatici anni Quaranta: c’è tutto l’immaginario beuysiano. Le sculture, in ogni caso, ruotano intorno a quella sorta di reperto e scultura in bronzo da cui abbiamo tratto il titolo, “Backrest from a fine-limbed person”, laddove si unisce il corpo, la protesi, l’uomo e l’animale. Insieme alle iniziali sculture che uniscono la figura umana, veneri antiche come “Tierfrau” del 1949 o la scheggia di felce, “Hirschkuh mit Jungem” del 1948. Insieme a “Ofen mit Torso”, sempre del 1948, rappresentano il mondo seminale di Beuys, che nasce scultore».

Eppure oggi che sulla Crimea volano nuovamente aerei da guerra, che il mondo è ancora alle prese con una pandemia determinata anche da un rapporto malato dell’uomo con l’ambiente, una mostra che mette in scena anche l’immaginario totemico di Beuys fa pensare con intensità anche al sostrato taumaturgico e magico della sua arte. Insomma, sembra che uno sciamano farebbe piuttosto comodo di questi tempi: «I suoi due temi, da un lato un mondo nelle mani dell’uomo che vive la guerra e combatte e dall’altro un mondo che non rispetta l’ambiente e distrugge la natura, sono in effetti di tragica attualità, afferma Barbero. Cercando nei simboli dell’artista, come dei graffiti nelle opere in questa mostra, ritroviamo tutta la drammaticità del pensiero di Beuys che, non dimentichiamolo, fu polemico non solo nei confronti della politica ma disse anche che “l’ingiustizia è di tutti i mercati, compreso quello dell’arte, conseguenza del sistema capitalistico che va abolito. Ma finora non conosciamo il metodo per farlo…” ».

Beuys è, oggi, un paradosso. Attualissimo per temi e modus operandi, in virtù della molteplicità dei suoi linguaggi, che spaziavano appunto dalla scultura alla Land art, dalla performance anche in chiave didattica al disegno, in una fase in cui gli artisti e i curatori cercano nella politica e nella visionarietà (si veda la stessa Biennale di Venezia curata da Cecilia Alemani) territori d’azione e ispirazione, Beuys non sembra essere di moda. Si preferisce, casomai, frugare in un passato che lo vide giovane aderente al partito nazionalsocialista o in presunte tangenzialità tra il suo pensiero e i suoi simboli con i più oscuri recessi del totemismo nazista (accuse di pericolose nostalgie, del resto, colpirono anche Anselm Kiefer, di scena in contemporanea a Venezia a Palazzo Ducale, cfr. articolo in questa pagina). O, forse, in un pensiero artistico che torna a esaltare il collettivismo, non c’è più spazio per l’artista eroe o detentore di un potere magico e individuale che Beuys incarnò. Così è difficile, oggi, rintracciarne qualche «erede»:

«Lo sono, forse, gli attivisti che si occupano di ecologia. Non credo lo siano i neoconcettuali che rendono pop anche Duchamp e la sfortuna attuale dell’Arte povera, conclude Barbero. Penso che uno dei pochi che abbia capito il disegno di Beuys sia stato Matthew Barney (nel 2007 fu la Collezione Peggy Guggenheim ad accostare i due, in una mostra curata da Nancy Spector, Ndr) e, per paradosso, un artista che si comporta al contrario ma con modi e oggetti simbolici e forti come Danh Vo»

«Zwei Frauen» (1955) di Joseph Beuys © Joseph Beuys Estate / VG-Bildkunst, Bonn 2022. Cortesia di Thaddaeus Ropac, Londra-Parigi-Salisburgo-Seul. Foto Ulrich Ghezzi