Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Lavinia Trivulzio

Leggi i suoi articoliC’è una teatralità silenziosa che attraversa la scultura lombarda del Rinascimento: una capacità rara di tradurre il dramma sacro in gesto umano. È proprio questa tensione, tra devozione e introspezione, tra pathos e misura, che «Il Teatro degli Affetti: Sculture Lombarde del Rinascimento», la nuova mostra di LONGARI arte MILANO, restituisce al visitatore contemporaneo con sorprendente intensità (dall’11 novembre al 30 gennaio).

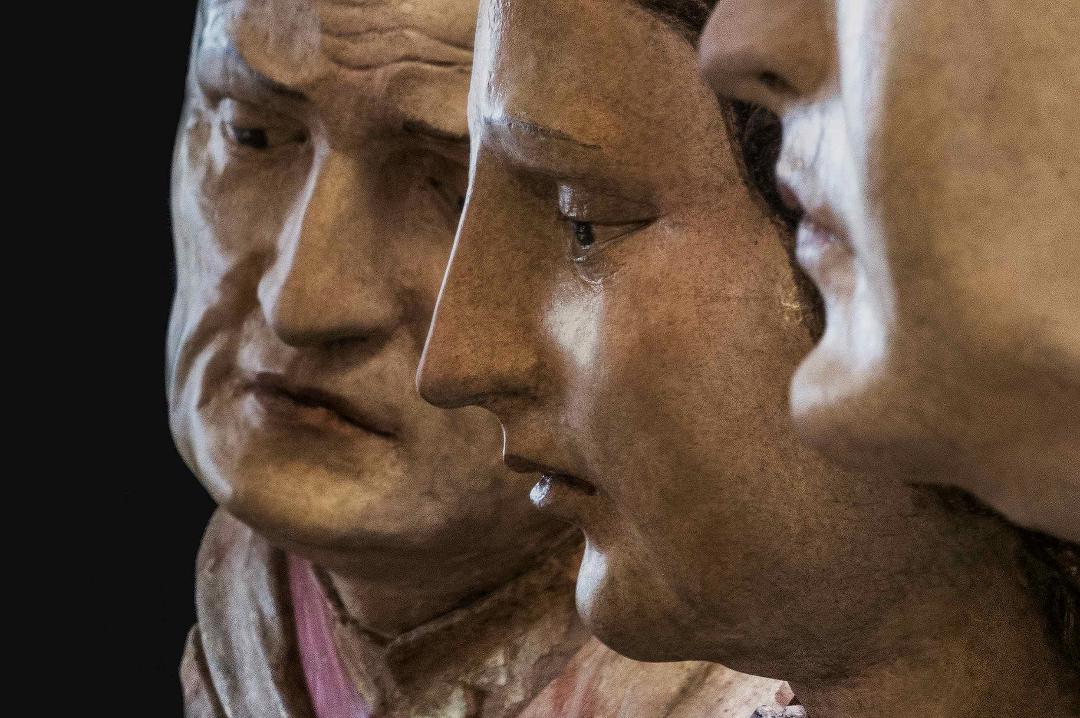

Nel contesto raffinato di Gallerie a Palazzo 2025 (sei gallerie d’arte milanesi ospitate a Palazzo Cicogna), lo storico spazio milanese prosegue la propria missione di ricerca e valorizzazione dell’arte antica, concentrandosi su un capitolo cruciale del Rinascimento padano: i Compianti lombardi (tipicamente la Vergine Maria, Maria Maddalena, San Giovanni Evangelista, e figure come Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, che secondo la tradizione si occuparono della sepoltura di Cristo), straordinarie sintesi di realismo e spiritualità. Protagoniste della mostra sono tre figure in legno policromo, «Giuseppe d’Arimatea, Nicodemo e Maria Maddalena», superstiti di un monumentale gruppo di «Lamentazione sul Cristo morto», testimonianza di un linguaggio artistico che, tra Quattrocento e Cinquecento, trovò il proprio apice nelle botteghe di Giacomo Del Maino e dei figli Giovan Angelo e Tiburzio, così come nei fratelli De Donati. Le sculture, sopravvissute al tempo con una vitalità quasi miracolosa, parlano oggi con una voce che supera la devozione per farsi indagine dell’umano. Nelle pieghe dei panneggi, nelle mani tese, nei volti scolpiti con verità ritrattistica, si avverte la stessa esigenza di «anatomia degli affetti» che percorre la cultura lombarda del tempo: quella che da Leonardo a Bramante esplora la psicologia del sacro, facendo della figura un luogo di empatia.

Le sculture lignee di Giuseppe d’Arimatea, Maria Maddalena e Nicodemo. Courtesy of Galleria LONGARI arte MILANO

La scultura lignea che rappresenta la Madonna della Misericordia. Courtesy of Galleria LONGARI arte MILANO

In Giuseppe d’Arimatea, elegante, assorto, nobile nella sua compostezza, si legge la dignità del dono e la gravità del lutto. In Nicodemo, avvolto in una tunica verde, la sobrietà di chi partecipa al mistero senza proclami. Ma è nella Maddalena, con il suo gesto ampio e sospeso, che la tensione teatrale si fa più umana: un dolore trattenuto, interiorizzato, che rinuncia al grido per farsi gesto puro. «Il Teatro degli Affetti» non è soltanto un titolo evocativo, ma una chiave di lettura: la scultura, in Lombardia, non fu mai mera illustrazione del Vangelo, ma un «dispositivo emotivo», una scena dove il divino prendeva corpo nella misura del sentimento. Come nelle celebri opere del Sacro Monte di Varallo, nel Compianto di Santa Marta a Bellano, o nel mirabile gruppo di Giovan Angelo Del Maino oggi al Castello Sforzesco, il dramma sacro si trasfigura in compassione universale.

Accanto alle affascinanti plastiche spicca anche una scultura, «Gruppo mitologico», recentemente attribuito al francese Jacob-Sigisbert Adam (Nancy, 1670-1747). Quest'ultimo, padre di tre figli che come lui intrapresero la carriera di scultori, fu l'autore di varie statue per Leopoldo di Lorena e di numerosi lavori in terracotta ed in legno. La figura femminile, ricca di dettagli decorativi, ha un panneggio morbido, che ne amplifica il senso di movimento e leggerezza mentre il putto sottostante pare indicare il trionfo della purezza sulla malvagità e il caos (le mostruose creature su cui la donna si dimena).

Infine, una «Madonna della Misericordia», scultura policroma che raffigura Maria mentre protegge i fedeli (papi, re o membri di confraternite) sotto il mantello aperto, simboleggia l’intercessione e protezione misericordiosa contro i mali del mondo. I due gruppi uniformi di uomini, 4 alla sua destra e 4 alla sua sinistra, ascoltano la lettura delle Sacre Scritture che la Vergine regge sulla mano sinistra. L’opera, con la sua intensa carica simbolica e devozionale, conclude idealmente il percorso espositivo come sintesi dei temi della fede, della protezione e della speranza. La figura di Maria, accogliente e solenne, diventa ponte tra il divino e l’umano, invitando lo spettatore a riconoscere nella misericordia il cuore stesso della spiritualità cristiana.

Gruppo mitologico attribuito a Jacob-Sigisbert Adam. Courtesy of Galleria LONGARI arte MILANO