Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Maurita Cardone

Leggi i suoi articoliCostretta alla diaspora dalla guerra in corso in Ucraina, la sesta edizione della Biennale di Kyiv si snoda tra Varsavia, Anversa, Linz, Dnipro e Kyiv, con un programma paneuropeo di mostre che esplorano violenza, colonialismo e memoria storica. Con il titolo «Near East, Far West», la mostra principale è ospitata al Muzeum Sztuki Nowoczesnej, museo d’arte moderna di Varsavia, dal 3 ottobre al 18 gennaio 2026 e in parallelo al M Hka, museo di arte contemporanea di Anversa, dal 9 ottobre all’11 gennaio 2026. La mostra esamina le storie di oppressione in quella che i curatori chiamano Europa mediorientale e che individuano nell’area che include Europa centro-orientale, ex Unione Sovietica e Medio Oriente. Sul territorio ucraino la Biennale arriva dal 23 ottobre al 7 febbraio 2026 con «Everything for Everybody?» al Dnipro Center for Contemporary Culture, una mostra documentaria che, attingendo agli archivi fotografici conservati dal Museo di Storia Locale di Pokrovsk scampati al bombardamento di Kyiv, ricontestualizza il crollo dell’Unione Sovietica nell’attuale tentativo di ricolonizzazione e reimposizione neoliberista per interrogarci su cosa e come viene documentato e ricordato. Nella capitale, dal 24 ottobre al 28 dicembre, il Centro Dovzhenko ospita una mostra di ricerca storica sul cinema poetico ucraino, decostruendone linguaggio e significati storici. Dal 12 novembre al 6 gennaio 2026, ci si sposta invece a Linz dove il Lentos Kunstmuseum ospita «Vertical Horizon», una riflessione su geologia e conflitti che parte dall’idea di terra e paesaggio come attori poetici e politici e base dell’identità territoriale.

Curata e sostenuta da partner provenienti da diverse zone d’Europa, la Biennale sottolinea il ruolo dell’arte nell’affrontare la guerra, il crescente autoritarismo, i rapporti di potere tra popolazioni e tra l’uomo e la terra, proponendosi come piattaforma sia culturale sia politica. Idee che sono al centro anche della mostra principale, «Near East, Far West», che parte dall’attualità geopolitica per sollecitare un riorientamento del rapporto neocoloniale tra centro e periferie. La mostra è curata da un gruppo di curatori de L’Internationale, una confederazione europea di musei, organizzazioni artistiche e università, fondata nel 2009 per promuovere un modello internazionalista dell’arte, radicato nel patrimonio comune e nell’emancipazione collettiva. Della squadra curatoriale fanno parte Nick Aikens (Hdk-Valand), Vasyl Cherepanyn (Visual Culture Research Center), Zippora Elders (Van Abbemuseum), Charles Esche (L’Internationale Association), Nav Haq (M Hka), Serge Klymko (Visual Culture Research Center), Magda Lipska (Msn). Per farci dire di più su com’è stata concepita la mostra e su quello che il pubblico può vedere, abbiamo intervistato Nick Aikens, curatore e ricercatore presso il Dipartimento di Belle Arti e Artigianato di Hdk-Valand, Università di Göteborg, che è parte della rete de L’Internationale.

Ali Cherri «Ali Cherri: How I Am Monument, Baltic», Gateshead, Centre for Contemporary Art, 2025. Photo: Reece Straw. © 2025 Baltic

Assaf Gruber, «Miraculous Accident». Courtesy of the artist

Che cosa può anticipare di questa mostra? Come sarà strutturata e che tipo di opere possiamo aspettarci?

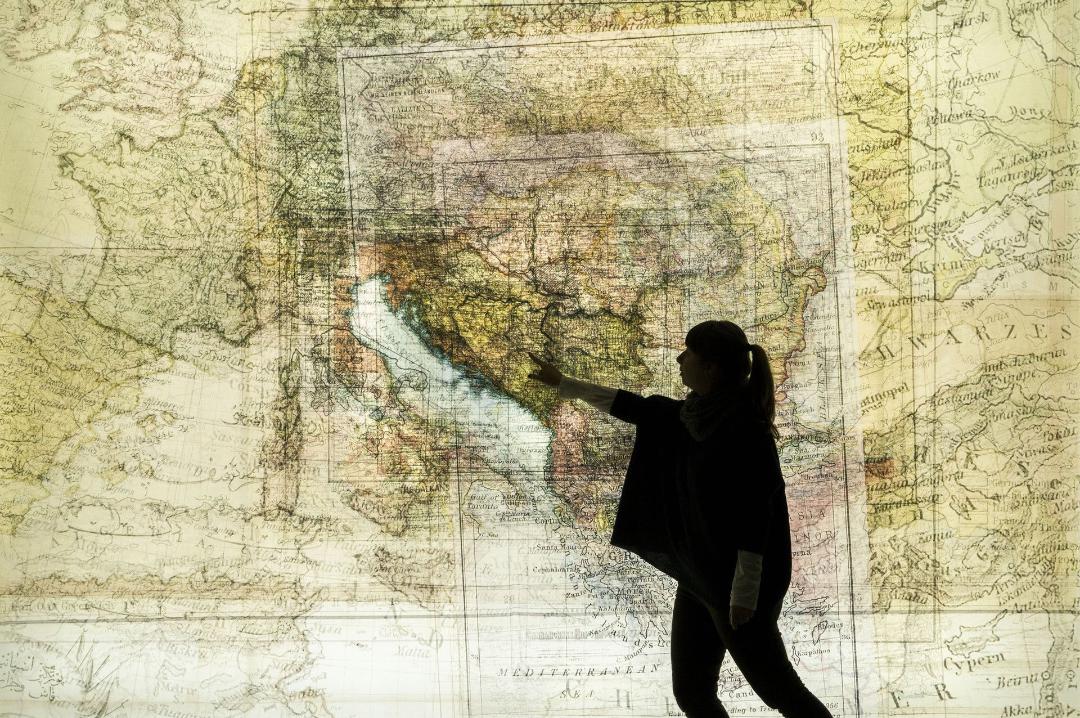

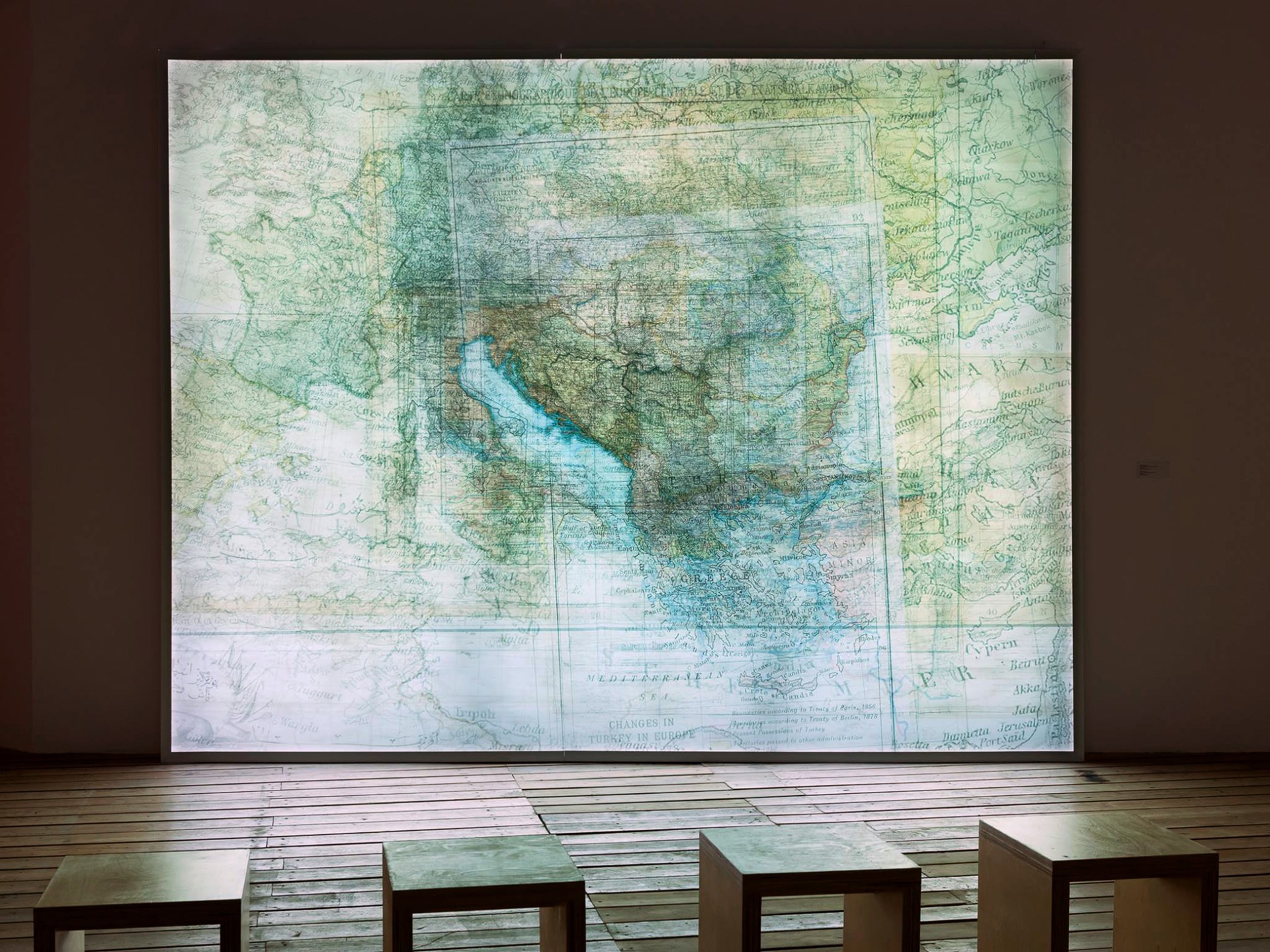

Al Msn di Varsavia è allestita una mostra composta da 23 artisti con sette nuove commissioni, che occupa un intero piano dell’imponente nuovo edificio del Msn, di cui è la prima mostra temporanea dall’apertura. La rasesgna parla dell’attuale congiuntura di guerre, genocidio e fascismi rampanti in quella che chiamiamo «Europa mediorientale». Fare questo oggi a Varsavia è, a mio avviso, una significativa dichiarazione di solidarietà internazionalista, da parte del museo, della Biennale di Kyiv e de L’Internationale. In termini di registri formali, la mostra è molto diversificata. Ci sono immagini in movimento, pittura, sia storica sia contemporanea, scultura, installazioni, anche tecnicamente molto complesse, materiali d’archivio. Il tutto è installato in risposta agli spazi del museo, creando un’esperienza multisensoriale e multitemporale. La mostra disegna una matrice di violenza, sia storica sia attuale, attraverso diverse tecnologie e sistemi di controllo. Gli artisti impiegano diverse strategie di mappatura, documentazione e narrazione che conducono i visitatori attraverso contesti ed esperienze interconnessi, attraverso il tempo e lo spazio.

Qual è il significato del titolo?

Il titolo, e la mostra in senso più ampio, sono un tentativo di riorientare, o potremmo dire rimescolare, nozioni obsolete di Est e Ovest e di sostenere che il destino dell’Europa, attualmente sconsideratamente guidata dalle nozioni dei cosiddetti «valori occidentali», è intimamente legato a ciò che sta accadendo ai suoi confini orientali. L’attuale situazione di militarizzazione, guerra e genocidio, a nostro avviso, richiede una rivalutazione esistenziale ed etica della nozione di questi «valori occidentali». «Near East, Far West» è un’associazione che segnala il desiderio e l’urgenza di questo riorientamento, sia in senso geopolitico sia come posizione ideologica.

Qualche anticipazione sulle opere esposte?

Le squisite miniature in tessuto bianco di Majd Abdel Hamid che segnalano, e allo stesso tempo rivendicano, la ricca storia del ricamo in Palestina, denunciando la cancellazione della terra palestinese negli ultimi 100 anni. La composizione suprematista di Casimir Malevic, l’artista di origine polacca cresciuto in Ucraina e finito per diventare un’icona dell’avanguardia «russa». Per la mostra è stato inoltre commissionato un nuovo film in stop motion di Dana Kavelina che ci fa seguire diversi personaggi, un soldato abbandonato e ferito, una mucca che fugge dal macello, il terreno sfinito dalla guerra e dall’agricoltura intensiva.

Come pensa che l’arte possa contribuire al discorso sulla guerra?

L’arte offre un’opportunità unica per riflettere sull’attuale congiuntura e per elaborare guerra e genocidio. Gli artisti in questa mostra intrecciano storie che ci costringono a considerare le molteplici genealogie (imperiali, coloniali) del presente. In questo senso, ciò che apporta a una conversazione sulla guerra, la cui natura è binaria e riduttiva, è un’insistenza sulla complessità, sul pensiero che attraversa molteplici temporalità e contesti. E se da una parte non lascia spazio nella valutazione dell’attuale congiuntura, dall’altra è ferma nell’alleanza con la lotta di liberazione, sia nel passato sia per il futuro.

Nebula: Basel Abbas e Ruanne Abou-Rahme, «Until we became fire and fire us», 2023-ongoing. Nebula, Fondazione In Between Art Film at Complesso dell’Ospedaletto, 2024. Photo: Lorenzo Palmieri. Courtesy of the artists

Olga Alekseenko. © Garage Museum of Contemporary Art