Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Flavia Frigeri

Leggi i suoi articoliNel 1947 la fotografa Denise Colomb visitò lo studio dell’artista Maria Helena Vieira da Silva. Fu probabilmente il mercante d’arte Pierre Loeb, fratello di Colomb e fra i primi sostenitori del lavoro di Vieira da Silva, a presentare le due donne. Colomb, fotografa ritrattista, aveva acceso il suo sguardo sugli artisti al lavoro, soprattutto artisti del calibro di Alexander Calder, Nicolas de Staël, Alberto Giacometti e Pablo Picasso, che amava fotografare nell’intimità dei loro studi, come se una chiave per comprendere la loro opera fosse racchiusa nel loro luogo di lavoro. E così Colomb ritrasse anche Vieira da Silva nello studio in boulevard Saint-Jacques a Parigi.

Il ritratto ci presenta almeno tre Vieira da Silva e forse anche di più. La prima è quella seduta sul divano, la seconda è quella che fa una debole apparizione sul lato destro della fotografia e la terza è nei dipinti che affollano lo spazio. Solo apparentemente fuori campo c’è quella che legge e scrive, quella per cui la musica classica è un complemento della pittura, e quella che amerà per tutta la vita l’artista Arpad Szenes. Non c’è una sola Vieira da Silva, ma una moltitudine, e questo dev’essere stato evidente anche a Colomb nel momento in cui scelse di ritrarla in modo così stratificato. Anche il poeta René Char, un caro amico della pittrice, accennò a questa molteplicità quando la definì «Vieira, Multiple et Une» (Vieira, una e mille).

La stratificazione di Colomb è una metafora appropriata per il vocabolario visivo di Vieira da Silva, che utilizzò forma, colore e prospettiva per rivelare l’ambivalenza tra il reale e l’immaginario. In un periodo di settant’anni, dal 1921, quando all’età di tredici anni realizzò il suo primo dipinto a olio, fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 1992, Vieira da Silva dimostrò un impegno incrollabile nei confronti della sua arte. Giorno dopo giorno dipinse o pensò alla sua pittura. Tutto ciò che sapeva, sperimentava o immaginava trovava strada sulle sue tele. Pile di libri in una biblioteca, arlecchini danzanti, impalcature in un cantiere edile, alberi in un porto, paesaggi urbani, l’umanità in fuga da una tragedia inconcepibile e l’anatomia dello spazio sono solo alcune delle tante idee che filtrarono nelle sue opere labirintiche. Quello che segue è uno schizzo di una vita vissuta per amore della pittura.

L’inizio di una vita apparentemente semplice

«La tua lettera mi ha portato a pensare che sarebbe meraviglioso avere una biografia scritta da te, sarebbe l’unica in portoghese. Ma non potresti immaginarla tu, Augustina? Invece di farmi delle domande. La mia vita finora è stata apparentemente semplice. Conosci Arpad. Conosci gli interni delle mie case, il modo in cui mi vesto e cammino, le mie parole, i miei gatti».

Con queste parole, scritte negli anni Settanta, Vieira da Silva dava licenza artistica all’autrice portoghese Agustina Bessa-Luís di scrivere la sua biografia. La gestazione di questa biografia, in parte di finzione e in parte reale, fu lunga e solo nel 1982 vide la luce con il titolo Longos Dias Têm Cem Anos (I giorni lunghi durano cento anni). Il risultato è un’opera di scrittura sperimentale che sovverte «il formato canonico della registrazione cronologica e storica». Ciò che colpisce, tuttavia, è la premessa offerta dall’artista: la sua era «una vita apparentemente semplice». Un’affermazione che suona vera e falsa al tempo stesso.

«Sono cresciuta in un ambiente che mi ha preparata all’arte», raccontò alla scrittrice Anne Philipe in un libro-intervista dedicato a lei e a Szenes (Anne Philipe, L’Éclat de la lumière: Entretiens avec Marie-Hélène Vieira da Silva et Arpad Szenes, Gallimard, Parigi 1978). Nata a Lisbona in una ricca e influente famiglia, Vieira da Silva entra in contatto con tutte le arti fin da giovanissima. Libri, musica e arte svolgono un ruolo importante nel plasmare il suo quadro di riferimento culturale e visivo. Come figlia unica, istruita a casa, vive anche molte ore di solitudine: «Non ho mai avuto modo di conoscere altri bambini... a volte ero completamente sola; a volte ero triste, persino molto triste. Mi rifugiavo nel mondo dei colori, nel mondo dei suoni. Credo che tutte queste influenze si siano fuse in un’unica entità, dentro di me». La natura solitaria dell’educazione ricevuta l’aiuta a sviluppare la sua visione interiore e sicuramente contribuisce a renderla un’adulta molto riservata.

Nonostante la solitudine che a volte sconfinava nella tristezza, Vieira da Silva prosperò nell’educazione implementata unicamente dalla sua famiglia, che fin da piccola la sostenne e la incoraggiò a coltivare la sua spiccata attitudine artistica e i cui frequenti viaggi la aiutarono ad ampliare i suoi orizzonti e la sua immaginazione. Fu durante una di queste visite che il desiderio di diventare pittrice si consolidò. «Ciò che nella vita mi convinse a dipingere fu la grande emozione che provai all’età di cinque anni quando visitai la National Gallery con i miei genitori». Nel gennaio 1928, all’età di diciannove anni, diede alla sua passione per l’arte un’impronta professionale. Lasciò Lisbona e raggiunse Parigi con la madre. Lì si iscrisse all’Académie de La Grande Chaumière, dove studiò scultura prima con Antoine Bourdelle (aiutato all’epoca da Germaine Richier e Giacometti) e poi con Charles Despiau. Ma presto rinunciò alla scultura in favore della pittura, nonostante la fisicità insita nella scultura avrebbe continuato ad influenzarla nella conformazione dello spazio su tela.

Parigi non solo offrì a Vieira da Silva un tipo di educazione artistica indipendente non facilmente disponibile a Lisbona, ma la immerse anche nella realtà dell’avanguardia che fino ad allora aveva sperimentato solo da lontano. La scoperta dell’opera di Picasso, ma ancora di più dei colori di Henri Matisse, della prospettiva di Pierre Bonnard e dei soggetti e dell’architettura pittorica di Paul Cezanne, la spinse a cercare qualcosa che all’epoca sembrava inafferrabile e che solo pochi anni dopo si sarebbe materializzata in un linguaggio astratto altamente personale. Nel 1928 Vieira da Silva era ancora permeata da un desiderio di approfondimento che comprendeva sia l’arte moderna che i vecchi maestri. I futuristi con il loro senso di urgenza l’avevano entusiasmata, ma a differenza loro adottò una visione più cauta sull’arte del passato, da cui credeva si potesse ancora imparare. Nell’estate del 1928 intraprese un Grand Tour dell’Italia, con tappe a Milano, Padova, Venezia, Bologna, Firenze, Pisa e Genova. Lì si dilettò nella scoperta degli affreschi del Tre e Quattrocento, che per lei rappresentavano l’inizio della modernità.

Il 1928 segnò l’anno di nascita di Vieira da Silva in quanto «artista dialettica». Ma come tutti i momenti importanti, la gestazione non fu facile. Col senno di poi avrebbe detto: «Tutti i nuovi inizi sono difficili. Sapere cosa è giusto per te e cosa non lo è molto difficile a vent’anni». L’apparente semplicità della vita inizia a vacillare mentre Vieira da Silva l’artista si mette lentamente a fuoco.

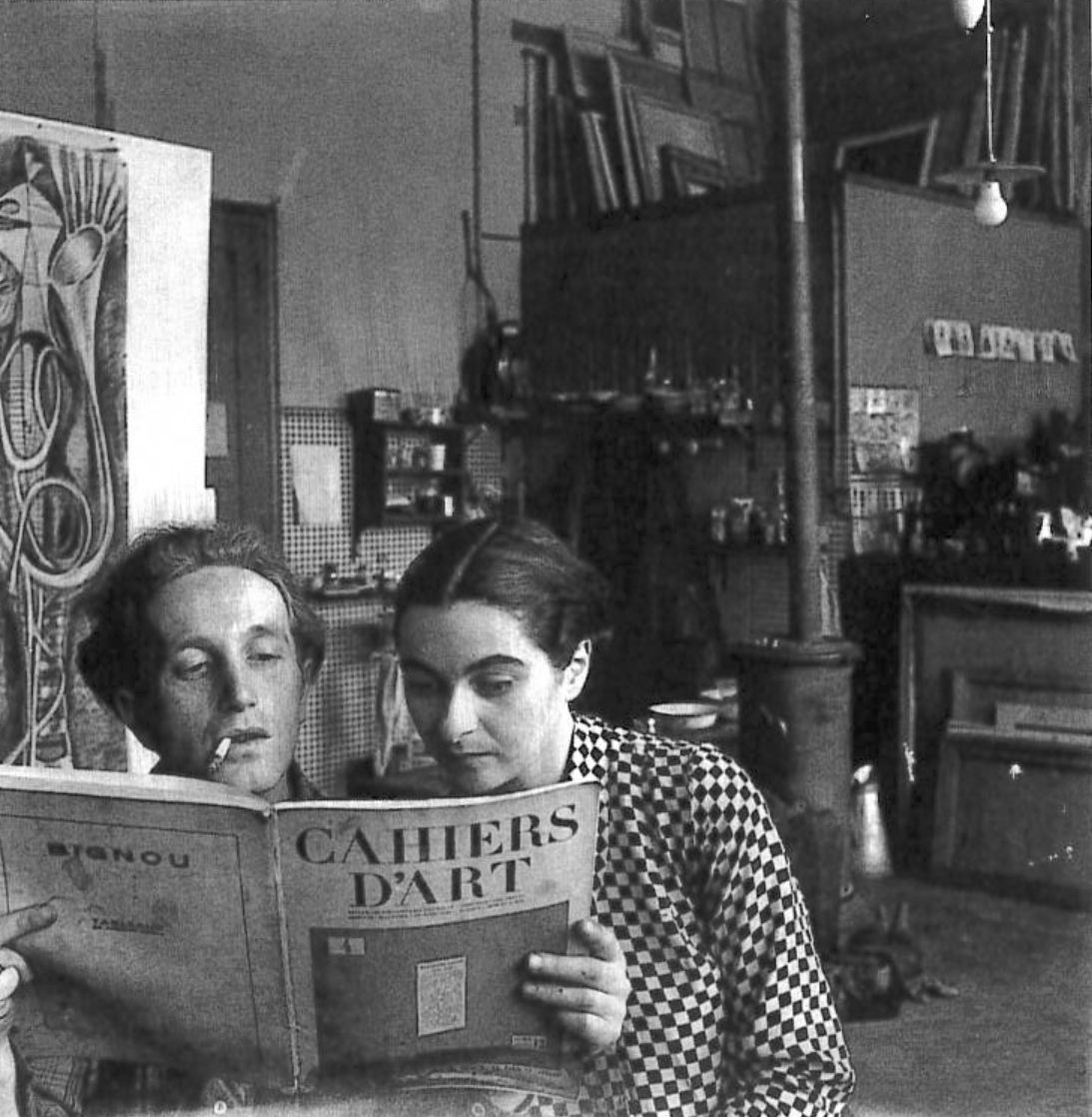

Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes nel loro studio, Parigi, 1937. © Willy Maywald, Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbon

Bichinho, Bichinha

Vieira da Silva ebbe un solo amore che durò tutta la vita. Nel 1928, da poco arrivata a Parigi, incrociò lo sguardo dell’artista ungherese Arpad Szenes all’Académie de La Grande Chaumière. In seguito fu lui a ricordare: «Il primo giorno che la vidi, pensai che fosse straordinaria! Frequentavamo la stessa scuola, qui a Parigi, e lei era appena arrivata dal Portogallo. Ricordo che volli subito abbracciarla, ma lei reagì violentemente. Disse: Non sai che non puoi toccare una donna portoghese?». Nonostante la brusca reazione, anche lei ne fu da subito colpita. Considerò i disegni di Szenes notevoli e accettò con grazia le severe critiche che lui mostrava verso i suoi: «In seguito disegnavo molto meglio», ammise. Ma un giorno Szenes partì improvvisamente per l’Ungheria senza conoscere il nome della donna che lo aveva così impressionato e quando tornò, due anni dopo, la cercò immediatamente e nel giro di due giorni dal loro nuovo incontro, i due decisero di sposarsi. Era il 1930 e la coppia rimase insieme fino alla morte di Szenes nel 1985. «Bicho» (parola portoghese che in modo giocoso indica animaletto) divenne l’affettuoso soprannome con cui i due si chiamavano ed erano conosciuti dagli amici più intimi.

«È tutto molto misterioso. La nostra vita è stata meravigliosa. Tutti sono stupiti! Due pittori che si amano e hanno trascorso la loro vita insieme», così Vieira da Silva descrisse la loro relazione. «Bichinho» e «bichinha» (varianti della parola «bicho» che i due usavano spesso nella loro corrispondenza) erano amorevoli e si sostenevano a vicenda. Szenes rispettava la totale devozione di lei per la pittura e la celebrava nei numerosi ritratti che realizzava mentre era al lavoro. Lei racchiudeva perfettamente «l’amore per l’arte e l’amore per l’oggetto». Era la sua «meraviglia», perché «quando ami e sei un pittore, la modella che ami diventa ogni giorno più bella». «Arpad è l’unica persona al mondo che mi vede sia dentro che fuori. Solo lui mi conosce completamente», confessava lei. L’io dell’artista e la sua arte erano una cosa sola e influenzarono l’essere di Vieira da Silva tanto quanto l’amore di Szenes per lei.

In un’inversione del paradigma dell’altro nell’ambito di una relazione, analizzato da Whitney Chadwick e Isabelle de Courtivron e fondato sul presupposto che in una partnership creativa e intima, la donna sia spesso considerata discepola o imitatrice di un «grande uomo», nella relazione tra Vieira da Silva e Szenes era lei a primeggiare. Era un’artista molto stimata, il suo lavoro venne esposto fin dall’inizio e nei molti anni di matrimonio non fu mai messa in ombra dal marito. In altre parole, Vieira da Silva non venne frenata da quelle sfide personali che così tante artiste donne si sono trovate ad affrontare. Quando nel 1982 le fu chiesto, in un’intervista, se fosse stato difficile, in quanto donna, essere una pittrice, rispose candidamente: «Per me, eccezionalmente forse, non è stato difficile. Non ho avuto più difficoltà degli onorevoli pittori della mia generazione». La posizione di Vieira da Silva in quanto artista era indiscussa, così come il suo amore per Szenes e il suo per lei. In questo senso, la sua vita era più semplice di quella di molte altre.

Lo studio

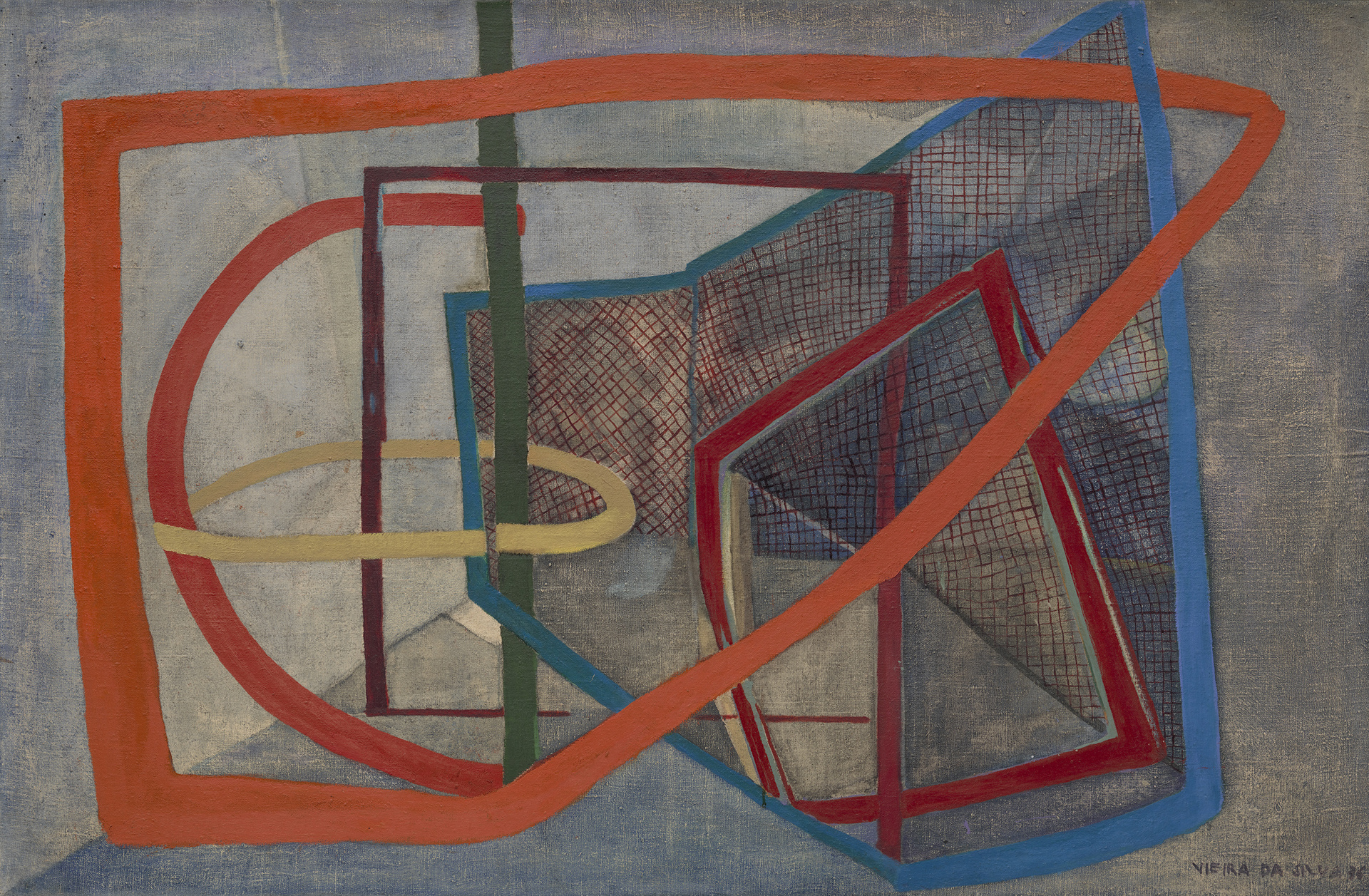

Vieira da Silva era una creatura dello studio, concepito sia come spazio per dipingere sia come soggetto ricorrente nel suo lavoro. Una fotografia del 1958 la mostra seduta con la madre e Szenes in una stanza che fungeva anche da studio nella casa della madre, a Lisbona. Questo spazio, infatti, ispirò un’opera fondamentale del 1934-1935, «Studio, Lisbona» («Atelier, Lisbonne»), che rende omaggio allo studio in quanto luogo fisico e concettuale. Volendo rivelare l’anatomia dell’interno dello studio, Vieira da Silva riduce lo spazio a una serie di piani trasparenti, lo spazio reale è spogliato di tutte le sovrastrutture e solo l’armatura di supporto è lasciata esposta. Al pari delle opere coeve, come «Composizione» (gennaio 1936), «Composizione» (1936) e «Le tessitrici» («Les Tisserands», 1936), «Studio, Lisbona» è un esercizio di approfondimento anatomico di uno spazio architettonico, dove entrano in gioco due influenze: un ponte e le ossa umane.

Il ponte trasportatore nel vecchio porto di Marsiglia, con i cavi sospesi nello spazio, colpì molto Vieira da Silva quando lo vide per la prima volta nel 1931. La leggerezza di questa struttura architettonica che sembrava fluttuare nello spazio avrebbe continuato a influenzare la sua percezione dello spazio come forma fluida e senza vincoli. Il primo accenno all’impatto che questo ponte, con questa sua novità architettonica, esercitò su di lei emerge in «Bianco Marsiglia» («Marseille blanc», 1931), che raffigura un’impalcatura di legno nelle immediate vicinanze di un complesso residenziale. Sia l’impalcatura che il blocco residenziale vengono ridotti ai minimi termini nel tentativo di spogliare l’architettura di tutto ciò che è superfluo. La sintesi pittorica applicata a «Bianco Marsiglia» e solo pochi anni dopo a Studio, Lisbona prefigura la ricerca di strutture essenziali che sarebbe diventata una costante nel suo lavoro.

A Lisbona, Vieira da Silva completò gli studi con un corso di anatomia alla Escola de Belas Artes. «Maneggiare le ossa era molto interessante, ricordò in seguito. Ne disegnavo a centinaia... Disegnavo ossa in tutte le posizioni, cosa che mi piaceva molto. Trovavo che la scapola fosse un capolavoro. Andavo a passeggio con le ossa nella borsa, portandole diverse volte anche a casa per disegnarle». In contrasto con l’idea che lo studio dell’anatomia umana sia un trampolino di lancio nel perfezionamento di un linguaggio figurativo, Vieira da Silva, in un modo quasi ossessivo, concepì le ossa umane come un percorso verso l’astrazione. Ogni linea che avrebbe dipinto generava lo stesso livello di dedizione un tempo applicato alla riproduzione del corpo umano nelle sue numerose parti. L’attenzione e lo studio del dettaglio, su cui si basava la meticolosa riproduzione di tutte le forme, era un segno distintivo del suo lavoro, sia che si trattasse di una scapola che di una impalcatura in un cantiere. Come spiegò il marito, «Vieira lavora sempre alimentando la sua pittura poco a poco; vi ritorna molto spesso e per molto tempo». Una caratteristica che si evidenzia in «Ritratto di Maria Helena» («Portrait de Marie-Hélène», 1940), che raffigura l’artista al lavoro a una delle sue tele, «Lo studio» («L’Atelier», 1940). Vieira da Silva riempie la tela, un minuto tratto dopo l’altro, con quadrati simili a gioielli che si espandono e si contraggono per rivelare una serie di figure danzanti. Lo spazio e il corpo umano diventano un tutt’uno, in questa armoniosa fusione di colore, forma e prospettiva, un punto fermo della sua opera.

Per Viera da Silva la pittura era un processo, non sempre lineare. Lavorava lentamente, e spesso occorrevano anni per completare un’opera. «Quando inizio un dipinto, mi piace tenerlo per almeno un anno. A volte, molto di più, finché non trovo la soluzione. Lavoro a più dipinti contemporaneamente, e anche quando rispondo al telefono o ricevo qualcuno, ora, per esempio! Mi piace stare nello studio e continuare a guardare i miei dipinti: non sono mai gli stessi; sotto una nuova luce i loro colori cambiano ogni momento. Lavoro ogni giorno in tanti modi diversi quanti sono i trecentosessantacinque giorni dell’anno! Il momento migliore della giornata è dopo le cinque di sera; mi sento più libera, ho meno preoccupazioni».

Vieira da Silva pensava sempre alla pittura. «Vieira vive una vita semplice, quasi austera, tra le mura del suo studio», osservava il pittore Julian Trevelyan. E se le mura dello studio per alcuni potrebbero sembrare restrittive, erano in realtà l’opposto per Vieira da Silva, che sentiva dispiegarsi un intero mondo all’interno del suo spazio di lavoro. Il mondo esterno, come suggeriva Trevelyan, doveva essere tenuto a bada affinché l’artista potesse esprimersi.

Maria Helena Vieira da Silva nel suo studio, Parigi, 1948. © Willy Maywald, Courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris-Lisbon

Maria Helena Vieira da Silva, «Autoritratto», 1930, Parigi, Comité Arpad Szenes-Vieira da Silva. © Maria Helena Vieira da Silva, by Siae 2025

Scacchiere, ballerini e giocatori di scacchi

Forse non è una coincidenza che un’opera spartiacque nel percorso artistico di Vieira da Silva sia una rappresentazione astratta di uno spazio interno. «La camera piastrellata» («La Chambre à carreaux», 1935) raffigura una stanza piastrellata composta da quadrati e losanghe che fluiscono e rifluiscono in una composizione ritmica di colori complementari e dissonanti. Trevelyan, che acquistò l’opera dall’artista nel 1937, ricordava: «Diciassette anni fa andai a trovare Vieira da Silva, che era una vecchia amica, a Parigi. Mi mostrò il suo ultimo dipinto “Chambre aux carreaux”, frutto di un periodo di lavoro ansioso e tormentato. Per mesi era rimasta da sola con questa tela, ogni notte la appendeva ai piedi del letto per vederla di nuovo al risveglio... Non solo la musica è per lei un’ispirazione consapevole (so che lavora per una mezza nottata dopo aver ascoltato un concerto di Mozart), ma il quadro è anche un deliberato pezzo di contrappunto; si guardino come i “temi” rosso, blu e verde si intrecciano per creare una profondità che supera in effetti i limiti della stanza così come descritta dal modello della prospettiva. È questo uso tematico del colore per creare spazio che la distingue dalla maggior parte dei pittori contemporanei. Inoltre ha introdotto, come nella musica, la dimensione del tempo; i suoi quadri non si esauriscono in un singolo sguardo, ma si dispiegano seguendo una propria melodiosa velocità che l’occhio asseconda, attentamente diretto attraverso le complessità della struttura elaborata».

Le parole di Trevelyan illustrano in modo eloquente come in «La camera piastrellata» Vieira da Silva abbia fuso per la prima volta una composizione dipinta con la struttura di una partitura musicale. L’artista faceva spesso riferimento alla musica, che era stata parte del suo percorso educativo, come fonte costante di ispirazione e punto di paragone: «La musica è pura creazione; la pittura è creazione con esecuzione. È un’arte senza intermediari». Un compositore si affida sempre a un direttore e alla sua orchestra per l’esecuzione di una partitura, mentre la pittura coinvolge solo l’artista e la sua tela; non ci sono filtri. Per Viera da Silva l’arte era un’estensione del sé e come tale era percorsa da sentimenti complessi e contrastanti. «Mi piacciono i dipinti in cui mi lascio andare, notò confessando: A volte sono persino ostile alla tela». L’oscillazione tra gioia e frustrazione era spesso mediata dal colore, punto di partenza per molte sue opere: «Prima di disegnare un’immagine, voglio dipingere determinati colori».

«La camera piastrellata» può essere letta come una manifestazione di questo sentimento. La gamma di colori è caleidoscopica e porta l’occhio a vagare tra le scacchiere, mentre queste proiettano un’impressione di movimento che sfida la percezione. Vieira da Silva perseguì il medesimo effetto ottico in una serie di dipinti realizzati più tardi, negli anni Trenta e Quaranta. I suoi ballerini e i giocatori di scacchi sono animati all’interno di motivi geometrici predefiniti, che agiscono come entità autonome e come parte di un insieme più grande. «Danza» («Danse, 1938), «La rivolta delle griglie» («Les Grilles en émeutes, 1939), «L’eroe o l’araldo» («Le Héros ou le héraut», 1939), «Balletto o Gli arlecchini» («Ballet ou les arlequins», 1946) e «Figura di balletto» («Figure de ballet», 1948) sono tutti concepiti come spazi in cui le figure risultano appiattite e assorbite dallo spazio che le circonda. Nel complesso il pavimento, le pareti e le figure diventano un tutt’uno e producono un’illusione ottica di dinamismo e immobilità. Mentre i ballerini sono perpetuamente ondeggianti, in un continuo flusso e riflusso, i giocatori sono invece intrappolati in partite di carte o di scacchi che si ripropongono costantemente. Non c’è mai un vincitore in vista perché la partita è in corso. I corpi dei giocatori di carte in «I giocatori di carte» («Les Joueurs de cartes», 1947-1948) e dei giocatori di scacchi in «Scacchiera rossa o I giocatori di scacchi» («Échiquier rouge ou joueurs d’échecs», 1946) si fondono con lo spazio, aprendo, come ha suggerito Kent Mitchell Minturn, «un terzo termine pittorico tra piattezza e profondità, uno spazio per una potenziale narrazione».

Si può sostenere che tutte le opere di Vieira da Silva siano permeate da un impulso narrativo, nonostante l’artista attribuisse con riluttanza una trama ai suoi dipinti, che in un mondo ideale dovevano restare aperti all’interpretazione. Ma non fu sempre così e i titoli svolsero un ruolo nel fissare il significato, come la stessa Vieira da Silva era fin troppo consapevole quando osservava: «Un titolo è un’identificazione. Il dipinto è in definitiva racchiuso in una parola». Nel tentativo di evitare questa predeterminazione, nei suoi primi lavori Vieira da Silva aveva optato per attribuzioni neutre, come «Pittura» e «Composizione», nel tentativo di evitare una narrazione predefinita, ma la burocrazia ci mise lo zampino, poiché «quando si inviano dei dipinti all’estero, devono avere un nome per la dogana». Così entrarono in gioco i titoli, anche se «i dipinti si difendono da soli! Non accettano un nome qualsiasi». In questo tira e molla tra neutralità e determinazione, Vieira da Silva fece ricorso a titoli brevi e per lo più descrittivi. «Danza», «Giocatori di carte» e «La camera piastrellata» offrono indizi, ma non la storia completa dell’opera, poiché le sue opere dovevano rivelarsi poco a poco.

Come Alice nel labirinto

«A volte, quando lavoro bene, mi sembra di diventare un personaggio di Lewis Carroll. I miei quadri migliori nascono nei momenti in cui mi sento diventare minuscola, finalmente alla scala del dipinto! È allora che trovo me stessa. È un modo per essere nello spazio». Paragonando sé stessa a un personaggio di Lewis Carroll, Vieira da Silva alludeva sicuramente ad Alice nel Paese delle meraviglie, la ragazzina che inseguiva le sue fantasie nella tana del Bianconiglio. Nel mondo di Alice non esiste una scala umana; gli esseri animati e inanimati crescono e si contraggono con grande facilità. Vieira da Silva stava perciò suggerendo che accadeva la stessa cosa quando dipingeva: il suo essere si dissolveva e lei entrava nello spazio del dipinto non solo concettualmente ma anche fisicamente. Tracce di questo processo di trasferimento si possono trovare nei dipinti, come «Personaggi nella strada» («Personnages dans la rue», 1948) e «La città dei giroplani» («La Cité des autogires», 1954), in cui piccoli personaggi (per lo più figure simili a bastoncini) si nascondono tra le linee astratte. La tentazione sarebbe di leggerli come autoritratti, ma forse racchiudono ben più delle semplici prove dell’esistenza dell’artista. Sono i segnali di un’esperienza di smarrimento e scostamento che può essere associata ai labirinti: «Penso di aver vissuto tutta la mia vita nei labirinti. È il mio modo di vedere il mondo».

Da bambina Vieira da Silva si ritrovò, una volta, in un labirinto e fu sconcertata dal percorso intricato e impenetrabile che si stendeva davanti ai suoi occhi. Alla fine ne uscì, ma l’esperienza rimase con lei. Col tempo arrivò a considerarlo come una metafora appropriata per il dedalo di cambiamenti e svolte della vita, nonché per il passare del tempo. Il labirinto ne guidò la percezione della vita, diventando anche un espediente pittorico. I ballerini, i giocatori di scacchi e gli spazi architettonici hanno una forma labirintica. Ogni quadrato dipinto è un labirinto in sé. «Il corridoio o Interno» («Le couloir ou intérieur», 1948) ritrae un interno costituito da quadrati multicolori che comprimono o attenuano la forma per creare spazi labirintici. Il labirinto come sistema complesso di possibilità e connessioni suggerisce, inoltre, che la vita di Vieira da Silva non era poi così semplice come poteva sembrare, così come confermano anche i giocatori di carte e di scacchi.

Il gioco delle carte è spesso rappresentato come un’attività chiassosa, ma non così da Vieira da Silva, i cui giocatori di carte e di scacchi risultano essere completamente assorti nel gioco. La sensazione generale in «Scacchiera rossa o I giocatori di scacchi» e in «I giocatori di carte» è di quiete e concentrazione. La genesi di queste opere, tuttavia, è rivelatrice e suggerisce che qui è in gioco un insieme di preoccupazioni molto più complesse della semplice riuscita di una mano di carte vincente o della possibilità di dare scacco matto all’avversario. L’ispirazione iniziale nasce dal dipinto di Cezanne «I giocatori di carte» (1890-1895), che Vieira da Silva vide a Parigi quando vi si trasferì per la prima volta: «“I giocatori di carte” di Cézanne rappresentavano il modo in cui fare un dipinto e corrispondevano ai sentimenti del mondo in cui vivevo... questi omini che giocano a carte sono nella mia testa, sempre». Mescolando incessantemente le loro carte, i giocatori di Cézanne, come quelli di Vieira da Silva, diventano interpreti di una condizione umana che vede gli individui pensare di poter forgiare il proprio percorso per poi capire di doversi arrendere di fronte a un macrocosmo esterno in continua evoluzione. Questo sentimento colpì in modo particolare Vieira da Silva. La sua vita stava attraversando cambiamenti sismici e lottava per far fronte a un mondo su cui aveva così poco controllo.

Maria Helena Vieira da Silva, «La camera piastrellata», 1935, Tate, accettato dal governo in luogo di imposte con l’ulteriore contributo del Nicholas Themans Trust, 2014. © Maria Helena Vieira da Silva, by Siae 2025

Maria Helena Vieira da Silva, «Composizione», gennaio 1936, New York, Solomon R. Guggenheim Museum, Solomon R. Guggenheim Founding Collection, donazione 37.399. © Maria Helena Vieira da Silva, by Siae 2025

Brasile

Nel settembre del 1939, con Parigi minacciata dall’invasione delle truppe tedesche, Vieira da Silva e Szenes partirono per Lisbona. La discendenza ebraica di Szenes influenzò la decisione. Vieira da Silva sperava che il suo Paese natale l’avrebbe riaccolta e che avrebbe potuto reclamare la nazionalità portoghese persa dopo il matrimonio con Szenes. La coppia fece di tutto per raggiungere questo scopo: Szenes si convertì al cattolicesimo e i due contrassero un matrimonio religioso nel novembre del 1939. Tuttavia, nessuna di queste misure servì e a entrambi fu negata la cittadinanza portoghese. Senza alcuna protezione e temendo un’avanzata tedesca su Lisbona, i due decisero di lasciare il Portogallo ed emigrare in Brasile. Arrivarono a Rio de Janeiro nell’estate del 1940. L’autoesilio brasiliano si rivelò particolarmente duro per Vieira da Silva, profondamente colpita dalle notizie che arrivavano dall’Europa travolta dalla Seconda guerra mondiale. «In Brasile ero molto consapevole degli eventi esterni, quindi vivevo in un certo senso con il pensiero volto all’Europa» affermò. Al dolore provocato dalla guerra si unirono la difficoltà nel sopportare il caldo clima brasiliano, la profonda nostalgia di casa con la rodata routine franco-portoghese, e la lontananza della madre a cui era profondamente legata. Vieira da Silva sentiva di essere stata spogliata di tutto e che ogni speranza era andata perduta. Tentò il suicidio, sopravvisse, ma l’angoscia persisteva.

Come conseguenza di questa situazione o forse nel tentativo di affrontarla, incanalò il dolore nell’arte. Durante il soggiorno in Brasile non dipinse molto, ma le poche opere realizzate sono tra le più ambiziose. «Il disastro» («Le Désastre», 1942), «Storia marittima tragica o Naufragio» («História trágico marítima ou naufrage», 1944), «L’incendio I» («L’Incendie I», 1944) e «L’Incendio II o Il fuoco» («L’Incendie II ou le feu», 1944) rappresentano i dipinti epici di solito associati alla pittura storica tradizionale. Tuttavia, Vieira da Silva compie una scelta precisa, non dipinge un episodio specifico o la difficile situazione di una Nazione rispetto a un’altra, ma sceglie di rappresentare il dramma della guerra come un’esperienza unica e condivisa. Le figure interconnesse riempiono l’intero piano dell’immagine, proprio come le griglie geometriche facevano in precedenza; una massa di corpi in lotta è qui chiamata a trasmettere la perdita e la distruzione vissute dall’umanità. La tragedia, sotto forma di un naufragio e di fiamme lampeggianti, avvolge i soggetti in una complessa rete di emozioni. Le figure sono cariche di tensioni: combattono per le loro vite, piangono la perdita dei loro cari, attaccano il nemico comune, si arrendono a esso e continuano a combattere anche di fronte alla morte. Vittime e sopravvissuti condividono lo stesso spazio di incertezza nella risposta dell’artista alle notizie provenienti dall’Europa.

Il Brasile rappresentò un periodo buio nella vita dell’artista: «Ero in Brasile ma ero conscia degli eventi esterni, quindi ho vissuto in parte con il pensiero volto all’Europa». Allo stesso tempo diede a lei e al marito l’oportunità di esercitare un impatto enorme sugli artisti più giovani: i due crearono forti legami, in particolare con i poeti Murilo Mendes e Cecília Meireles. Mendes fu determinante nell’aiutare Vieira da Silva ad assicurarsi la prima mostra personale in Brasile al Museu Nacional de Belas Artes di Rio de Janeiro. «L’arte di Maria Helena Vieira da Silva servirà in futuro come eccellente esempio del periodo di ricostruzione seguito al primo dopoguerra», scrisse Mendes nel catalogo. «Maria Helena non desiderava fare tabula rasa del passato: al contrario, studiando e riflettendo sulle lezioni degli antichi maestri, raccolse gli elementi necessari per raggiungere il suo stile, unendo la tradizione attraverso uno spirito di avventura e ricerca»: le parole di Mendes sottolineano il forte legame di Vieira da Silva con l’arte del passato come prisma per la comprensione del presente e del futuro. L’effetto abbagliante della prospettiva lineare e del motivo a tutto campo di Paolo Uccello rivive nella riflessione sull’ora più buia dell’Europa. Conclusasi la guera, Vieira da Silva era pronta per un nuovo inizio e il 27 febbraio 1947 salpò per l’Europa. «Furono sette anni trascorsi con i poeti... Erano i nostri amici e i nostri guardiani. Cecília Meireles, Murilo Mendes», avrebbe ricordato in seguito.

Città: reali e immaginate

Arrivata a Parigi nel marzo del 1947, Vieira da Silva tornò immediatamente a vivere nello studio di boulevard Saint-Jacques condiviso con il marito prima della guerra. La gallerista Jeanne Bucher lo aveva custodito durante l’assenza della coppia. Bucher conobbe Vieira da Silva nel 1932 ed ebbe un ruolo determinante nell’avvio della sua carriera. «Jeanne Bucher era per me una specie di elfo», affermò l’artista con grande apprezzamento per chi le aveva dato l’opportunità di tenere la sua prima mostra nel 1933, a cui molte altre fecero seguito, tra cui una presentazione dei dipinti brasiliani a New York presso la Marian Willard Gallery nel 1946, che Bucher aveva facilitato poco prima della sua prematura scomparsa quello stesso anno. Anche il nipote e genero di Bucher, Jean-François Jaeger, che prese in mano le redini della galleria, continuò a sostenere il lavoro di Vieira da Silva e di Szenes per molti anni a venire.

Se Bucher svolse un ruolo fondamentale nel mettere in campo le prime mostre di Vieira da Silva, garantendole anche la rappresentanza in importanti collezioni nazionali e internazionali, furono gli artisti a fare le prime acquisizioni significative delle sue opere, primo fra tutti Massimo Campigli, seguito da Trevelyan e Hilla Rebay, che acquistò «Composizione» (gennaio 1936) per la collezione di arte astratta e non oggettiva di Solomon R. Guggenheim. Queste prime acquisizioni rappresentarono una grande iniezione di fiducia per l’artista, in un periodo in cui stava ancora sviluppando un proprio vocabolario visivo. Un decennio dopo, grazie anche al soggiorno brasiliano, il suo vocabolario è consolidato e lei è pronta per il periodo di intensa creatività che seguirà la fine della guerra. Lasciandosi alle spalle la tragedia della sofferenza dell’umanità che aveva avvolto il suo lavoro brasiliano, rivolse la sua attenzione allo spazio urbano, sia reale che immaginario.

Parigi, come molte città europee, portava ancora i segni della distruzione. La ricostruzione era appena iniziata e il razionamento era ancora imposto alla popolazione. Questo sfondo di miseria e devastazione potrebbe apparire in netto contrasto con la rappresentazione caleidoscopica che Vieira da Silva fa della capitale francese. Da una folla esultante che marcia per le strade di Parigi in «Festa nazionale» («Fête nationale», 1949-1950), alle vedute notturne di Parigi, la notte (Paris, la nuit, 1951) e «La città di notte o Le luci della città» («La ville nocturne ou les lumières de la ville», 1950), la città delle luci rinasce nelle sue tele. Un senso di ottimismo sostiene, infatti, le città di Vieira da Silva, da Parigi a Londra, passando per Roma, Venezia e Nizhny Novgorod: la sua rappresentazione del paesaggio urbano sfida i sentimenti di alienazione e sradicamento, disorientamento e distacco che le città spesso generavano in coloro che le abitavano o le visitavano.

Colme di un senso di gioia, trasmesso attraverso le linee e i quadrati scheggiati, le città di Vieira da Silva sono equivalenti visivi dei suoi ricordi consci e inconsci. Raramente raffigura un luogo riconoscibile, perché non intende illustrare una città in termini letterali, ma trasmetterne un’impressione astratta. Come i flash della memoria, le città di Vieira da Silva nascono dal suo amore per i luoghi a lei cari, primi fra tutti Lisbona e Parigi. In «Via della speranza» («Rua da Esperança», 1941), accenna a un luogo reale di Lisbona, anche se lo fonde con angoli e dettagli di altre parti della città. Le sue tele ricordano Le città invisibili di Italo Calvino (1972), una raccolta di racconti che non offre un vero ritratto di una città, ma una serie di schizzi di molte possibili città.

Le città di Calvino esistono al di fuori del tempo e dello spazio, e tuttavia portano alla luce osservazioni che richiamano tutte le città. Lo stesso accade con i voli di fantasia di Vieira da Silva. Infiniti piani urbanistici sono incorporati nelle griglie che accennano delicatamente alla fragilità del tessuto urbano contemporaneo. Attraverso le linee sottili e ariose di «La città» («La Ville», 1950-1951), il ricordo di una città si schiude nei suoi tratti più essenziali. Come Calvino chiede ai suoi lettori di visualizzare le sue «città invisibili», così Vieira da Silva lascia allo spettatore il compito di ricostruire le fragili città che delinea. Le sue città sono nascoste ma anche rivelate, come rende evidente «Festa veneziana» («Fête vénitienne», 1949), dove Venezia è rappresentata attraverso allegre bandierine e acque azzurre, in un cenno non troppo sottile alla laguna della città, e il ricordo delle festività, come la Festa del Redentore, aleggia sulla superficie della visione immaginaria di una città reale.

Le città divennero rapidamente un segno distintivo della pittura postbellica di Vieira da Silva, ma verosimilmente fu la città di Lisbona a esercitare un’influenza permeante fin dall’inizio. Le celle a nido d’ape che nei dipinti labirintici recedono nello spazio ricordano, in effetti, le piastrelle azulejos che decorano gli edifici di Lisbona e dintorni, come spiega la stessa artista: «In Portogallo si usano molte piastrelle di terracotta, gli azulejos, una parola che deriva da azzurro, perché di solito sono blu. Sono un motivo decorativo tradizionale nelle vecchie case. Anche questo mi ha influenzata. In definitiva, questa tecnica conferisce una vivacità di cui sono alla ricerca e mi consente di trovare il ritmo di un dipinto». Scelti per le loro proprietà ritmiche, gli azulejos sono come le rappresentazioni delle città, mai letterali ma sempre sottilmente presenti.

Maria Helena Vieira da Silva, «Storia marittima tragica o Naufragio», 1944, Francia-Portogallo, collezione privata. Courtesy Galerie Jeanne Bucher Jaeger, Parigi-Lisbona. © Maria Helena Vieira da Silva, by Siae 2025

Maria Helena Vieira da Silva, «Biblioteca», 1949, Parigi, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne/Centre de création industrielle, acquisizione dello Stato, 1951. © Maria Helena Vieira da Silva, by Siae 2025

Avanti e sempre più in alto

A partire dagli anni Cinquanta la carriera di Vieira da Silva prosperò. Il suo lavoro ottenne visibilità internazionale. Nel 1956 lei e Szenes ottennero la nazionalità francese, visitarono regolarmente il Portogallo, ma rimasero principalmente in Francia, dove divisero il loro tempo tra Parigi e Yèvre-le-Châtel, vicino a Orleans. A Yèvre-le-Châtel, Vieira da Silva riusciva a isolarsi dal caos urbano e a concentrarsi sulla sua arte, trascorrendo del tempo con amici intimi, tra cui il compositore Pierre Boulez e poeti e scrittori com René Char, Sophia de Mello Breyner Andersen, Agustina Bessa-Luís e Mario Cesariny. La casa-studio era una costruzione del XVII secolo convertita e ampliata dall’architetto Georges Johannet. Durante una visita, lo scrittore e curatore John Rewald dipinse un affascinante ritratto dello spazio in relazione all’arte di Vieira da Silva. «L’intricata organizzazione dello spazio, affermò, distingue il lavoro di Vieira da Silva: queste prospettive nitide o rettangoli morbidi che sembrano rappresentare uno spazio trasparente, linee convergenti e direzioni fluide, piccoli quadrati ordinati e forme cristalline che scorrono attraverso le strutture delle composizioni e si diffondono sulle tele come la strana ragnatela di un ragno artistico». «La casa in cui vive abbonda di tali spazi trasparenti, continua. L’architetto... ha abolito i muri di suddivisione del piano terra e ha lasciato solo i supporti: travi irregolari, usurate, squadrate a mano che interrompono ritmicamente l’area e costituiscono l’unica “barriera” da una stanza all’altra».

La trasparenza e la fluidità dello spazio, così come la profondità prospettica descritta da Rewald, erano sempre state parte integrante del lavoro di Vieira, ma negli anni Cinquanta e Sessanta divennero una caratteristica ancora più netta, soprattutto nei dipinti di interni ed esterni. «Biblioteca» («Bibliothèque», 1949), «Gare Saint-Lazare» («La Gare Saint-Lazare», 1949), «La cappella gotica» («La Chapelle gothique», 1951) e «Cantiere» («Chantier», 1950) sono tutti esempi di spazi anatomicamente riprogettati, che diventano ciò che Rewald paragonò a una «strana ragnatela di un ragno artistico» che si inserisce nello spazio e nel tempo in modi inaspettati.

Lo spazio continuò a essere un argomento d’interesse. Verso la fine degli anni Sessanta e per tutti gli anni Settanta Vieira da Silva tornò allo stile labirintico che aveva caratterizzato i lavori precedenti. Questa volta, tuttavia, le tonalità brillanti furono sostituite da tonalità più scure. «Il sonno» («Le Sommeil», 1969) ben esemplifica questo nuovo filone di opere labirintiche: una sequenza di quadrati e rettangoli di diversa scala riempie la superficie della tela e richiama alla mente una serie di passaggi e porte. Come spiegò nell’intervista con Philipe: «I miei ultimi dipinti spesso presentano forme che altre persone vedono come case, ma che per me sono interni con porte e finestre, non esattamente stanze ma piuttosto ingressi. La porta è per me un elemento molto importante. Da molto tempo ho la sensazione di trovarmi davanti a una porta chiusa, oltre la quale accadono cose essenziali che io non posso né conoscere né vedere. Ed è la morte che mi aprirà la porta».

L’idea che la morte rappresentasse una sorta di nuovo inizio e non solo un punto di arrivo rimase con Vieira da Silva, che spesso rifletteva sulla fine della sua vita: «Voglio morire in piedi, affermò, con il pennello in mano, davanti al mio cavalletto». La vita le sembrava più impegnativa della morte e quando si confrontò con la morte di Szenes, nel 1985, trovò nella pittura il supporto di cui aveva tanto bisogno. Negli ultimi anni di vita Vieira da Silva si sarebbe sempre più orientata verso una tavolozza neutra di bianchi. «Verso la luce» («Vers la lumière», 1991), dipinta un anno prima di morire, appartiene a una serie di opere eteree dove l’anatomia dello spazio lascia il posto alla luce. Tutte le forme interconnesse, i ricordi di città e azulejos, così come i giocatori intrappolati all’infinito nello stesso gioco, sono scomparsi, lasciando dietro di sé una scia di luce. «Quello che vorrei fare è scoprire attraverso la pittura cosa sta succedendo dall’altra parte», affermò l’artista. L’altra parte, intesa come inafferrabile ma fondamentale, era qualcosa per cui Vieira da Silva aveva sempre lottato, a dimostrazione che la sua non era una vita così semplice, dopotutto.

Testo tratto dal Catalogo della mostra «Maria Helena Vieira da Silva. Anatomia di uno spazio» edito da Marsilio