Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Miliani

Leggi i suoi articoliIl Vasari, nella sua Vita sul Perugino, non risparmia parole aspre verso Pietro Vannucci, il pittore nato a Città della Pieve intorno al 1450 e morto a Fontignano, presso Perugia, nel 1523: «Avendo sempre dinanzi agl’occhi il terrore della povertà, faceva cose per guadagnare, che e’ non arebbe forse guardate, se avesse avuto da mantenersi». «Il Vasari non può non amarlo come pittore, ma ne detesta la figura umana», ricorda il direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria Marco Pierini (1966), che con la conservatrice del museo Veruska Picchiarelli (1978) cura la mostra «“Il meglio maestro d’Italia”. Perugino nel suo tempo», aperta dal 4 marzo all’11 giugno.

La rassegna è l’appuntamento principale delle celebrazioni sostenute dal Comitato nazionale per il cinquecentenario della morte dell’artista e si focalizza sugli anni ’80 e ’90 fino al 1505. Una settantina le opere: una metà è del protagonista, con prestiti dal Louvre, da Washington, da Berlino, da Londra, da musei italiani, più quel testo capitale del Rinascimento quale lo «Sposalizio della Vergine» dal Musée des Beaux-Arts di Caen, che dal 1797 torna per la seconda volta in Italia e per la prima a Perugia.

L’altra metà dei dipinti vede sfilare i maestri dell’artista, i colleghi, autori di prima notorietà come Verrocchio, Sanzio e Signorelli, e alcuni seguaci. «È rozzo nei modi, non scrive belle lettere o poesie come Michelangelo, non ha il carattere bizzarro dei primi manieristi, è interessato al successo. Per Vasari Perugino contraddice lo status dell’artista ed è molto duro sulla sua produzione successiva al 1507, rileva Pierini. Tuttavia sa che nella prima fase è stato davvero il “meglio maestro” d’Italia».

Con la mostra dal titolo ripreso da una lettera del 1500 del banchiere senese Agostino Chigi, che cosa si prefiggono i curatori? «Vorrei che si uscisse con la consapevolezza di aver visto il percorso inaspettato di un pittore ritenuto ripetitivo, rimasto compresso dai grandi venuti prima e dopo di lui, mentre è artista di grandissima qualità e persino originale, fino a che non comincerà a ripetere sé stesso», risponde Pierini. «Ci piacerebbe si riconoscesse che è alle origini del filone classicista della pittura: Raffaello è l’elemento cardine, ma è Perugino che imposta le coordinate di base», interviene Veruska Picchiarelli.

Da Nord a Sud tutti guardano al Perugino.

V.P.: Vogliamo raccontarlo nella lunga fase propulsiva, dagli inizi a bottega dal Verrocchio a Firenze in poi, per documentare come abbia affinato una visione che si affermerà come un vero canone nazionale per la prima volta dai tempi di Giotto. Tra i vari artisti dal Nord al Sud che vedono in lui un modello imprescindibile troviamo anche nomi sorprendenti.

M.P.: Si è capito che possiamo estendere la sua influenza dal Piemonte alla Calabria.

Qualche nome?

V.P.: Dal Nord abbiamo Gaudenzio Ferrari, il lombardo Tommaso Aleni detto Fadino, il vicentino Francesco Verla, dal Piemonte Macrino d’Alba, pittore molto estroso e poco noto. Dall’area romagnola e ferrarese abbiamo Francesco Francia e Lorenzo Costa, dalla Toscana i senesi Girolamo del Pacchia e Domenico Beccafumi, nei cui inizi è evidente la matrice peruginesca, dalle Marche Giovanni Santi. Dal Sud, troviamo Stefano Sparano, che opera a Napoli, Cicino da Caiazzo al quale viene attribuita un’opera prima data a Cristoforo Faffeo, anche lui in mostra.

Ci sono novità scientifiche?

M.P.: Molte opere assegnate fino a vent’anni fa ad altri pittori sono state riconosciute al giovane Perugino e viceversa. Caso esemplare è quello della «Madonna con il Bambino» del Musée Jacquemart-André di Parigi, che ancora nella mostra del 2004 sul «divin pittore» era data a Fiorenzo di Lorenzo e oggi è concordemente considerata incunabolo del Perugino. Oltre alla messa a punto cronologica di qualche dipinto, i circa 600 documenti su di lui riservano alcune novità. Fanno capire come la sua bottega sia stata molto attiva anche nelle cosiddette arti minori: oreficerie, architetture, miniature e apparati effimeri. Ho trovato anche menzogne: in un carteggio con Isabella d’Este millanta di non aver potuto lavorare da Carnevale a Pasqua perché è stato male, mentre in quegli stessi due mesi dipinge un affresco a Città della Pieve.

Grazie alla scansione in gigapixel realizzata da Haltadefinizione, sul colletto dell’autoritratto nella tavola dell’«Adorazione dei Magi» della Galleria umbra Pierini ha scovato la scritta «io»: «È il moto d’orgoglio di un giovane desideroso che gli altri ne riconoscano il valore». Numerose le iniziative divulgative. Oltre a quelle con le scuole il museo ha realizzato un podcast con Chora Media; ha fornito la consulenza scientifica per il film di Nexo Digital, nelle sale dal 3 al 5 aprile, «Perugino. Rinascimento immortale», diretto da Giovanni Piscaglia; la Rai ha realizzato un documentario. Inoltre «alle Edizioni Piemme abbiamo fornito un canovaccio affinché in un libro Geronimo Stilton racconti ai bambini il pittore con linguaggio “topesco”. Quasi la definisco l’iniziativa scientifica più importante», scherza Veruska Picchiarelli.

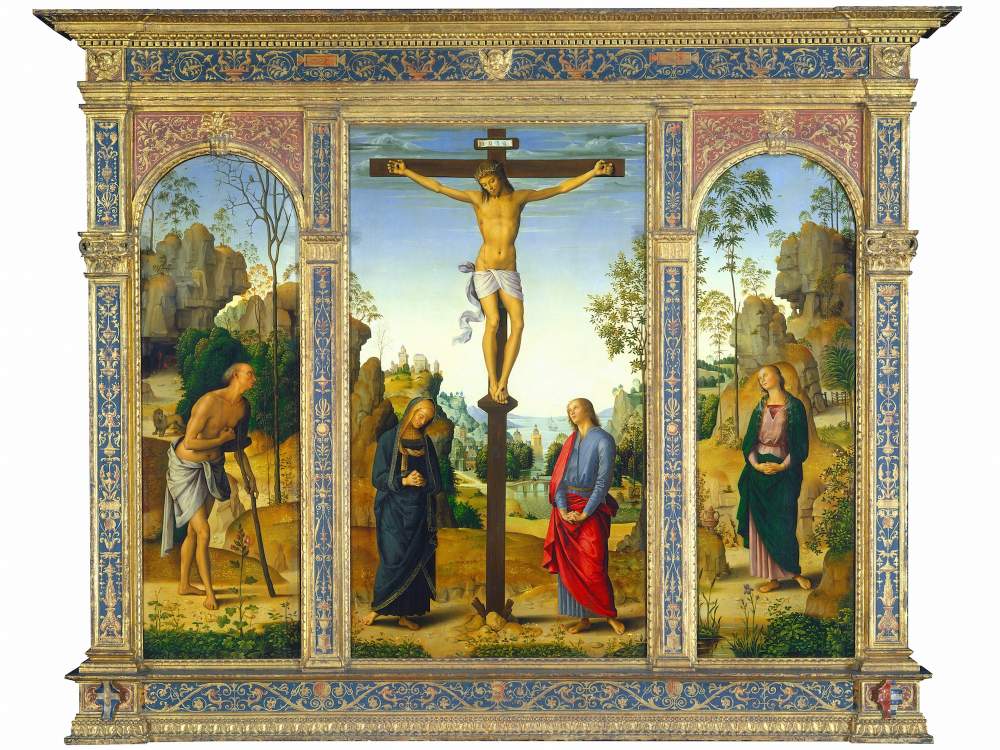

«Crocifissione con santi - Trittico Galitzin» (1482-85 ca), di Perugino. Washington, National Gallery of Art

Marco Pierini. Foto: M. Giugliarelli, 2022

Veruska Picchiarelli