Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arabella Cifani

Leggi i suoi articoliFra 1510 e 1511 il giovane Martin Lutero fu inviato a Roma per trattare con il generale dell’ordine la questione dei rapporti tra i vari conventi agostiniani tedeschi. Vi si fermò per poco più di un mese, ma, pellegrino e monaco devoto, si impegnò a visitare chiese, catacombe e reliquie, ad ascoltare prediche, a salire in ginocchio la Scala santa per lucrare una di quelle indulgenze contro le quali di lì a poco avrebbe scatenato una guerra che avrebbe spaccato l’Europa. Il ricordo di questo viaggio sta soprattutto in un volume dedicato a trascrivere i discorsi che Lutero, ormai non più monaco ma marito e padre di famiglia, faceva a tavola (Martin Lutero, Discorsi a tavola, traduzione e note a cura di Leandro Perini, Giulio Einaudi Editore, Torino 1983). Nel 1510-11 era papa il poco raccomandabile, sul piano cristiano, Giulio II che preferiva spada e corazza al pastorale, il cui pontificato durò dal 1503 al 1513. Circolavano per Roma Raffaello, Michelangelo e Leonardo, Bramante stava rifacendo San Pietro, ma di tutto ciò non c’è traccia nei suoi ricordi, spesso animati da una astiosità nei confronti degli italiani assai sgradevole (quasi che i tedeschi fossero stati tutti dei santi o dei simpaticoni). Roma era il centro del peccato e della corruzione (e lo era sul serio) e ci abitava direttamente il diavolo, fra prelati simoniaci e depravati. Lutero aveva comunque molte ragioni e fu forse allora che cominciò ad albeggiare in lui l’idea della riforma, e comunque pochi anni separano quel viaggio dall’affissione delle 95 Tesi, il 31 ottobre 1517.

Mal disposto dunque verso gli italiani e pronto a parlarne male in ogni occasione, Lutero però ricordava ancora nel 1538, e con ammirazione, la pulizia e l’efficienza degli ospedali italiani dichiarando in uno di quei famosi discorsi a tavola che: «[…] ottimi cibi e bevande sono alla portata di tutti, i servitori sono diligentissimi, i medici dottissimi, i letti e i vestiti sono pulitissimi, e i letti dipinti. Appena viene portato un malato lo si spoglia di tutte le vesti […] gli si mette un camiciotto bianco, lo si mette in un bel letto dipinto, lenzuola di seta pura. Subito dopo vengono condotti due medici […]. Accorrono qui delle spose onestissime, tutte velate; servono i poveri e poi tornano a casa. [...] L'ho visto anche a Firenze con quanta cura sono tenuti gli ospedali» (M. Lutero, Discorsi a tavola, p. 272). Mica poco. Oggi scordatevi questi servizi cinque stelle nei nostri moderni ospedali e anche le lenzuola di seta, i letti dipinti e consolatorie dame velate al capezzale.

Gli ospedali erano nati da un pensiero squisitamente cristiano fra la fine del mondo antico e il Medioevo, generalmente presso monasteri, dove venivano chiamati «Domus Dei», «casa di Dio», «Hotel-Dieu» (come in Francia, come ancor oggi sono indicati). L’idea della cura dei malati nasceva dalla fede, dall’identificazione del povero e del malato con Cristo sofferente, da quel passo del Vangelo dove Cristo dichiarava «ero malato e mi avete visitato» (Matteo 25, 36).

L’Italia in questo settore si mostrò sempre all’avanguardia e Roma fu sede di fondazioni ospedaliere di prim’ordine già nell’alto Medioevo. Proprio su questo tema si è appena aperta (e durerà fino al 9 gennaio 2026), favorita dall’anno giubilare, a Roma una mostra molto importante, presso la Sala Alessandrina di Sant’Ivo alla Sapienza intitolata «La cura dello Spirito. Salute e accoglienza nella Roma dei papi attraverso lo sguardo di Massimo Listri. Giubileo MMXXV». La mostra è promossa dalla Soprintendenza speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma e dall’Archivio di Stato di Roma. Il grande Massimo Listri, fotografo e poeta per eccellenza di ambienti e spazi storici, ha offerto attraverso i suoi scatti, uno spaccato sui più celebri ospedali storici romani, alcuni dei quali interessati da un vasto programma di restauri realizzati a cura della Soprintendenza Speciale di Roma in occasione dell’Anno Santo.

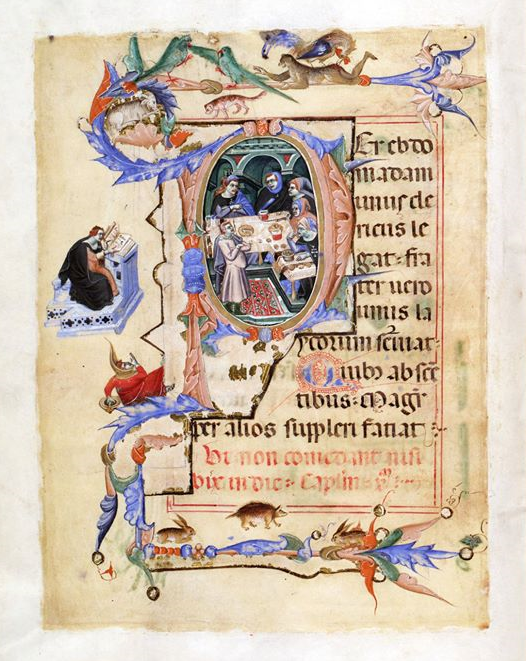

«Liber regulae» di Santo Spirito in Sassia

Le immagini sono affiancate da una selezione di fonti del patrimonio dell’Archivio di Stato di Roma, che testimoniano circa la ricchissima memoria documentaria dei più antichi enti ospedalieri sorti tra il Medioevo e l’Età moderna, tra cui l’Ospedale di Santo Spirito in Sassia, del San Giacomo in Augusta, detto «degli Incurabili», della Santissima Trinità dei Pellegrini e del Santissimo Salvatore ad Sancta Sanctorum in Laterano. Codici miniati, disegni, cronache, statuti e libri di preghiere esposti ricordano l’attività plurisecolare di accoglienza e ospitalità rivolta verso coloro che giungevano da varie parti del mondo nella città dei papi. La mostra rappresenta quindi un’occasione per approfondire alcuni aspetti legati alla preparazione spirituale e alla gestione organizzativa e assistenziale degli anni giubilari nella storia. In questa narrazione per immagini e scrittura, gli scatti fotografici, il patrimonio architettonico, le testimonianze documentarie e i manoscritti miniati entrano in comunicazione, restituendoci un dialogo fatto di prospettive, espressioni e sguardi.

Ospedali come Santo Spirito in Sassia, le cui origini sembrano risalire già al 727 d.C., quando Ina, re dei Sassoni, istituì la Schola Saxonum (da cui il nome) per dare ospitalità ai propri conterranei che giungevano a Roma in pellegrinaggio per pregare sulla tomba dell’apostolo Pietro. Rifondato nel XII secolo, divenne nel tempo uno dei modelli più avanzati d’Europa con una struttura architettonica che rifletteva una vera e propria teologia della cura, in cui ogni letto era un altare, ogni affresco un atto di misericordia visiva. San Giacomo in Augusta, nato nella prima metà del XIV secolo, per accogliere i «poveri infermi», rappresenta una delle espressioni più alte dell’assistenza medica rinascimentale (anche se l’indicazione usuale di «San Giacomo degli Incurabili» suona parecchio sinistra). La Confraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini, fondata da san Filippo Neri nel Cinquecento insieme al suo confessore spirituale Persiano Rosa, accoglieva forestieri e pellegrini giunti a Roma in cerca di ristoro. Il Santissimo Salvatore ad Sancta Sanctorum in Laterano, infine, era già attivo in età medievale, ed è stato un punto nevralgico nella rete ospedaliera della Roma papale. Naphy e Spicer (La peste in Europa, Mulino, Bologna 2021) ci ricordano d’altra parte che «in Europa, sul piano ospedaliero l’Italia era il luogo più rigoroso del mondo, in quanto a salute pubblica, mentre l’Inghilterra era considerato uno degli Stati più arretrati in materia». Al disastro degli ospedali dei paesi protestanti d’altra parte contribuì anche un certo fatalismo calvinista e la lotta contro la Chiesa cattolica e di conseguenza contro le sue opere di misericordia (che secondo il pensiero luterano non portano salvezza). Sarà meglio rifletterci su prima di parlare sempre tanto male dell’Italia.

La storia millenaria di questi luoghi di cura, spirituale e fisica, è raccontata nei documenti che l’Archivio di Stato di Roma custodisce e valorizza da sempre con impegno. Sono codici miniati, disegni, cronache, statuti e libri di preghiere provenienti dagli archivi dei più antichi ospedali di Roma a testimoniarci, nei secoli e negli spazi dove questi sorsero, le vicende di uomini e donne provenienti da varie parti del mondo e dalle più differenti connotazioni sociali. Sono le carte e le pergamene a prestarci il punto di vista di coloro che attraversarono e vissero la città dei papi nei secoli passali. Primo fra tutti il Liber Regulae dell’Ospedale di Santo Spirito in Sassia, splendido manoscritto miniato della metà del Trecento, che rappresenta un unicum per il suo apparato iconografico. Impreziosito da bellissime iniziali istoriate, da mostricelli e animali fantasiosi, e decorazioni dai colori accesi, il manoscritto si rivela una narrazione per immagini della pratica di accogliere e curare i pellegrini e le persone in difficoltà in età medievale e moderna.

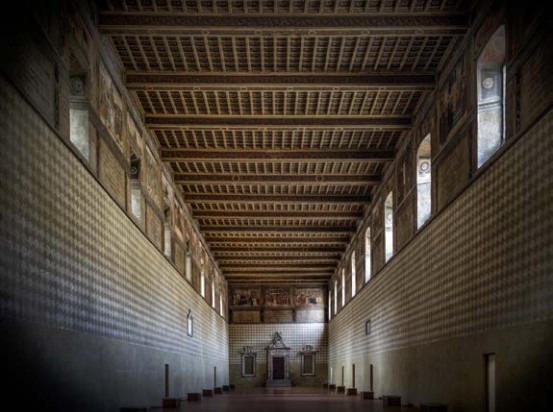

Massimo Listri, «Ospedale di San Giacomo degli Incurabili, Teatro Anatomico»

Massimo Listri, «Ospedale Santo Spirito, Corsie sistine»

È qui che si inserisce l’opera di Massimo Listri, fotografo capace di trasformare lo sguardo ordinario in contemplazione. Nei suoi scatti, sospesi, metafisici, silenziosi, l’assenza dell’uomo diventa in realtà una manifestazione in altro modo della sua presenza: ogni architettura racconta la cura, ogni prospettiva è una preghiera. Il suo sguardo ci invita a sostare, a contemplare, a lasciarci guarire. La bellezza che Listri riesce a restituire non è ornamento, ma linguaggio spirituale. Le sue immagini non si limitano a documentare: interpretano, elevano, custodiscono. La loro quiete è medicina per l’anima, la loro simmetria è una forma di cura. In questo, la sua arte si fa perfettamente coerente con il tema dell’esposizione: perché dove c'è bellezza, c'è dignità; e dove c'è dignità, la cura può davvero dirsi piena. E ancora una volta i paragoni con la nostra fantascientifica medicina moderna rendono pensosi: spesso il nostro tempo cura solo corpi in ambienti freddi e anodini dove l’anima è volata via.

La mostra, che vi raccomandiamo caldamente di visitare per via della sua originalità e del singolare interesse storico che riveste, si articola su un unico percorso composto da 6 teche contenenti materiali archivistici abbinate alle foto di riferimento, che sono ordinate secondo un andamento topografico: le prime due rappresentano, affrontate, le corsie sistine dell’Ospedale Santo Spirito; le due successive rappresentano invece la corsia delle donne e degli uomini dell’Ospedale del Santissimo Salvatore ad Sancta Sanctorum e, in ultimo, la Corsia dell’Ospedale della Santissima Trinità dei Pellegrini e Convalescenti e il teatro anatomico dell’Ospedale San Giacomo degli Incurabili. Accanto a ogni fotografia sono esposti registri, volumi e testi miniati pertinenti al ricchissimo patrimonio di questi enti confluito nell’Archivio di Stato di Roma.

In apertura al percorso è, inoltre, presente una struttura espositiva con i documenti (pergamene, bandi, opuscoli e protocolli notarli) relativi agli aspetti catechetico-normativi degli anni giubilari dal 1500 al 1825.

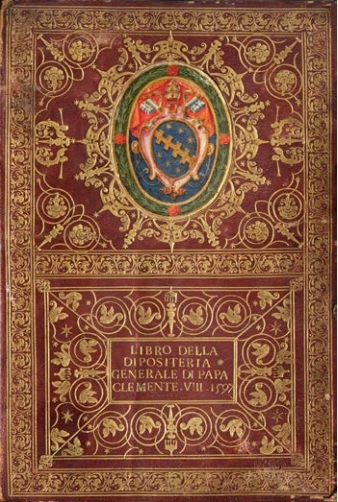

A corredo della mostra, è presente un’importante libreria di chiusura divisa in 45 celle contenenti ciascuna un registro dei conti della Depositeria generale della Reverenda Camera Apostolica. Tale ente ha rappresentato il massimo organismo amministrativo, finanziario e giudiziario dello Stato pontificio almeno fin dal X secolo, incaricato di documentar e tutti gli introiti e le uscite sostenute e nei vari anni di pontificato.

In un tempo che corre, questa mostra ci chiede di fermarci. Di entrare in quegli spazi come pellegrini del senso e della storia. E di riscoprire che, davvero, non c’è cura senza accoglienza, e che l’arte, come la compassione, può essere una forma alta di medicina per lo spirito.

«Libro delle case», Ospedale di San Giacomo degli Incurabili, 1499, Archivio di Stato di Roma

Registro della Depositeria generale del 1597, Archivio di Stato di Roma