Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elisa Medde

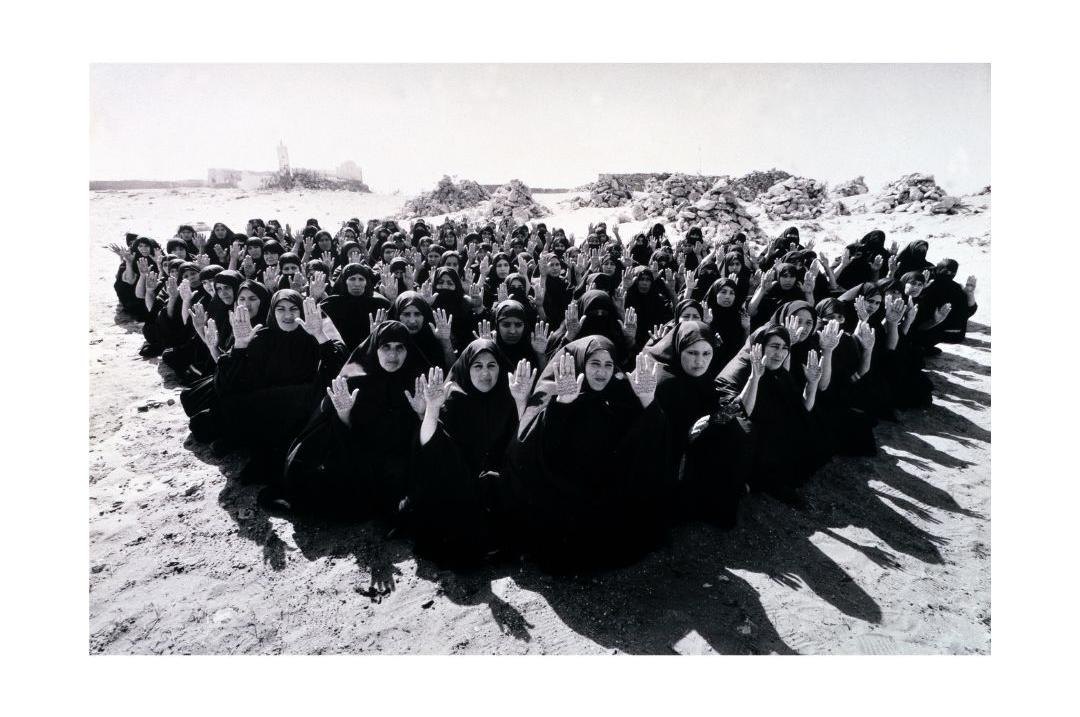

Leggi i suoi articoliA oltre 20 anni dalla mostra al Castello di Rivoli, realizzata nel 2002, Shirin Neshat torna in Italia con una grande retrospettiva al PAC di Milano, aperta fino all’8 giugno. Le abbiamo rivolto alcune domande sulla fotografia, l’impegno sociale e i nuovi progetti.

La sua pratica artistica è iniziata con la fotografia, poi è si è estesa al video, al film, all’installazione e anche alla regia di opere liriche. Qual è il suo rapporto con i diversi linguaggi visivi?

Il rapporto si è evoluto in modo organico. La mia attrazione per la fotografia arriva in relazione alla rivoluzione in Iran e alla militanza femminile. A quel tempo, le riviste e i giornali erano inondati di immagini di donne velate e armate, evidenziando le contraddizioni occidentali nel rappresentare come passive e sottomesse le donne di culture islamiche. Ero affascinata da queste contraddizioni e sentivo che l’unico mezzo che poteva rendervi giustizia era la fotografia, per via del realismo assente nella pittura o nella scultura. Sentivo che l’argomento si prestava alla fotografia più di qualsiasi altra cosa, che il mio corpo poteva diventare una tela, potevo interpretare dei ruoli senza strategia né pianificazione. Non ho mai studiato fotografia né possedevo una macchina fotografica, e ho proposto a un amico fotografo di scattarmi delle foto, sulle quali poi ho scritto in calligrafia. «The Women of Allah» ha segnato l’inizio della mia carriera artistica e le immagini divennero contemporaneamente controverse e di successo. Hanno suscitato polemiche e critiche da parte del Governo iraniano, della comunità iraniana che riteneva che le immagini avallassero il fanatismo del governo e la sua ideologia, e da parte dei critici occidentali perplessi sul loro significato. Ho sentito un’incomprensione di fondo perché non ho mai cercato di avere un punto di vista, di essere critica nei confronti del governo o di appoggiarlo, ma di porre delle domande. Esausta per questi giudizi, nel 1998 ho intrapreso una svolta. «Turbulent» è stato il primo video, ed è stato un grosso rischio, ma mi ha permesso di affrontare temi che, pur essendo politici, erano evocativi e poetici. Opere come «Turbulent», «Rapture» e «Fervor» mi hanno portato nel mondo, permettendomi di incorporare paesaggi, coreografie, di usare musica, performance e diverse tecniche narrative. È stata un’apertura al futuro, con i video mi sono in qualche modo ribellata a me stessa, e questo mi ha dato la libertà di reinventarmi.

Lei ha spesso parlato di New York City come di un luogo di ispirazione, un’oasi di relazioni, definendola «forse la parte migliore dell’America». Lo pensa ancora?

Non cambierei New York per nulla al mondo. È un luogo dove si lotta, ma anche dove c’è dignità e integrità. Vivo a Bushwick, una comunità di artisti e immigrati ispanici che lavorano sodo, e sento di essere molto più a casa rispetto a quando vivevo a Manhattan. Sebbene la maggior parte delle persone qui abbia difficoltà economiche e politiche, c’è un grande senso di orgoglio e dignità. Ha sicuramente influenzato il mio lavoro e il mio punto di vista sulla cultura americana. Il mio ultimo lavoro «Do U Dare!», che debutterà nella Galleria Lia Rumma il 17 maggio, cattura alcuni dei problemi che mi hanno ispirato e interessato del mio quartiere. Un altro video recente, «The Fury», girato nel 2023 a Bushwick, mostra una narrazione altamente stilizzata e romanzata di una donna che ha subito abusi sessuali in prigione, una storia che andava avanti e indietro tra l’Iran e gli Stati Uniti. Dopo «The Fury» ho iniziato a pensare a una trilogia di brevi video collegati tra loro. La protagonista è sempre una donna iraniana che è a sua volta un’emarginata e ha il suo bagaglio politico ed emotivo. Mentre cammina per le strade e osserva i volti delle persone, vede ripetutamente su televisori e monitor un uomo bianco vestito in giacca e cravatta, e poi lo scorge in un parco mentre arringa la folla con una retorica sulla «grandezza dell’America». Non è chiaro se sia un politico, un piazzista o un predicatore, ma rappresenta il simbolo degli uomini al potere, la cui retorica vuota, nazionalista e ingannevole, non dissimile da quella di Trump, viene imposta alle minoranze più svantaggiate. Alla fine la protagonista femminile, la donna iraniana, trasforma il suo corpo in un’arma e cerca di vendicarsi. In un certo senso, quest’opera celebra il potere del femminismo di fronte alla discriminazione, all’oppressione e all’ingiustizia.

Il suo lavoro non è autobiografico, ma contiene molto di lei e della sua esperienza, controversie incluse. È stato accolto in modi a volte contrastanti, e c’è stata una certa discrepanza tra le sue intenzioni e il modo in cui le opere sono state interpretate. Come ci si rapporta?

Credo che molte volte il mio lavoro venga frainteso a causa della sua natura politica e letto come se fosse una sorta di dichiarazione o propaganda. Molte persone trascurano il fatto che sia profondamente personale e che, sebbene la protagonista non sia io, si tratta della mia storia. Il costante senso di malinconia, rabbia e protesta che prevale nel mio lavoro è un insieme di emozioni che provo intrinsecamente nei confronti del mio Paese, l’Iran, l’America e altre parti del mondo. Sono stata costretta a una vita in esilio per troppo tempo, senza poter visitare il mio Paese e la mia famiglia, e naturalmente questi non sono temi che ho scelto ma che ho vissuto. È importante ricordare che, sebbene il mio lavoro tratti sempre di questioni politiche, non sono un’attivista. Spesso il mio pubblico cerca di capire da che parte sto, qual è la mia posizione politica, incluso il Governo iraniano, le comunità iraniane, mediorientali e occidentali, e va bene così. Non li biasimo per avermi messo in discussione, penso che abbiano tutto il diritto di farlo. Ma non credo che l’arte o gli artisti debbano essere polemici e scegliere per il pubblico come porsi rispetto alle cose. Piuttosto, possono proporre un’interpretazione, creare spazi di discussione.

Ritiene che la pratica artistica possa ancora avere un ruolo politico?

Credo che ognuno su questa terra abbia una voce e possa avere un impatto, ma noi artisti siamo privilegiati perché abbiamo una piattaforma e, ancora meglio, non siamo di parte, non abbiamo un’agenda politica. Parliamo alle persone e delle persone a chi si trova in posizione di potere, e per questo abbiamo il dono di ispirare, provocare e persino mobilitare. Credo che gli artisti svolgano un ruolo particolarmente significativo in tempo di crisi politica.