Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Flavia Foradini

Leggi i suoi articoliOggi è considerata una delle artiste antesignane del Femminismo. La sua vasta produzione, sviluppata per oltre sei decenni, comprende performance, film, fotografie, installazioni. In passato più affermata all’estero che in Austria, nel tempo VALIE EXPORT ha visto moltiplicarsi anche in patria iniziative a lei dedicate. A Linz, sua città natale, il VALIE EXPORT Center studia il suo divenire artistico. Di questa primavera è una mostra alla Kunsthaus di Bregenz, dove ha presentato la sua ultima installazione. Dal 23 giugno al primo ottobre l’Albertina le dedica una vasta retrospettiva. Curata da Walter Moser, la mostra ha come focus soprattutto le opere sino a tutti gli anni Novanta. L’abbiamo incontrata durante i preparativi.

Lei arrivò a Vienna dalla natia Linz all’età di 20 anni, nel 1960. Nella capitale austriaca erano anni di fermento culturale, con artisti che avrebbero poi lasciato tracce profonde, come gli Azionisti. Dalla seconda metà di quel decennio inziò a proporre le sue radicali performance. Nel 1968 con «Aus der Mappe der Hundigkeit» (Dal portfolio della caninità) portò in giro per le strade di Vienna Peter Weibel che le camminava al fianco a gattoni, al guinzaglio. E nello stesso anno presentò il suo «Tapp und Tastkino» (Cinema da tastare e palpare). Ispirato al «cinema espanso» poi teorizzato da Gene Youngblood, era una sorta di cinema portatile, che Lei aveva fissato al suo busto. Aveva una parete chiusa da una tendina e nella sala lo «spettatore» entrava con le mani. Lo schermo erano i suoi seni. Quali furono le reazioni?

Del «Tapp und Tastkino» ho fatto una prima dimostrazione a Vienna alla seconda edizione della «Maraisiade Junger Film», dove ho ricevuto anche un premio per il film di cinema espanso «Ping Pong». Ci fu un tumulto in sala: il cineasta Georg Radanovic saltò sul palco gridando: «Ma questo è ancora cinema? Dobbiamo proprio sopportarlo?». Fu un bel trambusto.

L’indomani andai a presentarlo a Monaco di Baviera, al primo incontro europeo dei cineasti indipendenti e lì invece la gente reagì con stupore. In realtà la maggior parte si limitava a guardare, solo pochi sono «entrati» al cinema con le due mani. La visita del «Tapp und Tastkino» all’inizio era un po’ più lunga, ma poi, ispirandomi a John Cage, l’accorciai a circa 12 secondi. Si trattava di un cinema in cui si può toccare lo schermo, però la maggior parte dei visitatori non lo ha toccato, forse per una certa timidezza, per incertezza.

Dovevano affidarsi completamente alle loro mani e non sapevano che cosa dovesse succedere davvero nella sala cinematografica, e anche questa era la sfida. I pochi che hanno toccato lo schermo lo hanno fatto con un tocco molto delicato e molto stupito. Si notava proprio un grande stupore e un grande: «Ah!». La cosa interessante e importante era comunque il contatto di sguardi che si creava. Era un’esperienza molto intensa, lo si può vedere bene nelle foto.

Un anno dopo fu la volta della performance «Aktionshose: Genitalpanik» (Pantaloni d’azione: panico genitale). Un elemento portante era il fatto che i suoi pantaloni erano aperti sul cavallo, lasciando fuoriuscire i peli pubici. Che cosa accadde alla presentazione?

È stato in un cinema di Monaco e l’azione era stata regolarmente annunciata nella programmazione. Le luci in sala vennero spente e solo lo schermo venne illuminato di luce bianca. Io spiegai brevemente cosa stava per accadere e poi passai lentamente tra le file di spettatori e devo dire che le persone erano quasi col fiato sospeso, erano sedute rigide e distoglievano lo sguardo. Mentre passavo notai che nelle ultime file diverse persone si erano già alzate. Ma è sempre stato così con i film sperimentali: se non gradiva, la gente se ne andava.

Dopo il primo passaggio tra le file mi sono fermata. Era un cortometraggio e quindi ho detto: «Cortometraggio!», e sono uscita anch’io. Nel complesso l’azione venne accolta con umorismo, come se dicessero: «È qualcosa di nuovo, potrei anche rifletterci su». Bisogna dire pure che c’è una grande differenza rispetto al poster divenuto celebre, che ho realizzato dopo la performance con degli scatti appositi: quando passavo tra le file, si vedevano i peli pubici e questo era tutto. Nel poster sono seduta a gambe larghe e la vista è sulla zona vaginale.

Qual era il messaggio delle due varianti di «Aktionshose: Genitalpanik»?

Dentro al cinema il messaggio era: «Ora vedete la realtà di ciò che normalmente vedete sullo schermo, e venite visti mentre guardate la situazione reale. Quando siete seduti al cinema e guardate lo schermo, non vi si vede, siete protetti dall’oscurità e il vostro voyeurismo non appare chiaramente». La luce bianca che avevo proiettato sullo schermo si rifletteva naturalmente in sala, e si poteva vedere tutto: i volti e le reazioni, le espressioni e le posture.

Il manifesto aveva un significato completamente diverso. I capelli erano molto cotonati e io imbracciavo una mitragliatrice, uno strumento di guerra. Si dice sempre che sono gli uomini a farne uso ma non è vero, ci sono tante donne combattenti. Ho giocato anche con la paura maschile della «vagina dentata», teorizzata da Sigmund Freud. Nei miei lavori coabitano sempre diversi significati, diverse stratificazioni, non sono univoci perché nulla è univoco.

Le sue performance erano provocazioni o proteste?

Erano provocazioni. Attraverso la provocazione posso mettere in discussione qualcosa, e cercare di sollecitare un dialogo e una riflessione. Protestare contro le regole dominanti va bene, ma non basta, perché non cambia nulla, bisogna fare qualcosa che forse inneschi un cambiamento. Il mio obiettivo è sempre stato quello di fare qualcosa per chiedere che le regole, le leggi, possano mutare. È per questo che ho iniziato a occuparmi di femminismo. Volevo far emergere le radici dell’oppressione delle donne. Oggi la situazione è sicuramente migliorata, ma il femminismo è ancora lontano da ciò che dovrebbe esserne il risultato: uguaglianza, pari diritti e pari opportunità.

Pensa di avere avuto più difficoltà dei suoi colleghi uomini, ad affermarsi?

Non è che ho avuto questa sensazione, era semplicemente così.

Com’era il suo rapporto con gli azionisti viennesi?

Era un rapporto abbastanza amichevole, li ho conosciuti tutti nel corso del tempo, ma non ho mai partecipato a una loro azione.

Dagli azionisti viennesi, un gruppo per così dire di soli uomini, contrari all’establishment, come venne accolta in quanto artista?

Mi ricordo che una volta sono tornata da un tour del «Tapp und Tastkino» e mi hanno detto: «Ma cos’è che fai? Si sentono cose su di te, si leggono sui giornali cose su di te e sulle azioni che fai... ». Ma nessuno mi ha chiesto quali fossero i miei pensieri. Era come se dicessero: «È una donna che vuole competere con noi, il che non è assolutamente possibile». Ecco come mi vedevano.

Che cosa differenzia le sue azioni da quelle degli azionisti viennesi?

C’è un’enorme differenza. Per esempio con Otto Muehl era chiaro che per le sue azioni il corpo era un materiale, tutto era materiale per lui. Per me no, il mio corpo non è un materiale, il mio corpo è il mio corpo, non lo faccio diventare un materiale.

Un elemento che lei condivideva con gli azionisti viennesi era l’importanza data al tema del dolore.

Sì, perché il dolore, la ferita, è un tema che riguarda ogni essere umano, è reale, lo si sperimenta davvero. Tutti lavoravano con il dolore. Era un tema molto importante, anche per me.

La sua arte è tuttora una provocazione con cui cerca un dialogo per cambiare le cose?

Certo, ma non è come allora, quando andavo sulle barricate: si cambia, è chiaro, e ci si aspetta anche che altre generazioni vadano sulle barricate. Se io continuassi a farlo, non farei altro che ripetermi.

Vi sono artiste che ripetono le sue performance, penso all’estone Kadi Estland, che nel 2000 ha riproposto «Aus der Mappe der Hundigkeit», e anche a Marina Abramovic, che nel 2005 al Guggenheim Museum di New York ha ripreso «Aktionshose Genitalpanik». Che cosa pensa di questi re-enactments?

È vero che sono l’autrice di queste azioni, ma non ho pretese di copyright. È giusto che queste azioni vengano portate avanti, ma è un’epoca diversa, vengono interpretate in modo diverso, da persone diverse e quindi la differenza è molto grande. Per esempio Abramovic lo ha fatto in un museo, io no, non avrei potuto farlo nemmeno in una galleria, non era proprio possibile. Devo dire che il suo è un risultato straordinario, in un Paese così puritano come gli Stati Uniti. Non credo che i dirigenti sapessero che cosa stesse per accadere. [ride...]. Lei comunque mi ha interpellata, ci siamo sentite prima, ne abbiamo parlato. E lo stesso vale per Kadi Estland.

Questi re-enactments sono un segno che le artiste oggi non riescono a trovare propri mezzi di espressione, o sono un omaggio?

Potrebbero essere un omaggio: Marina Abramovic ha un ampio ventaglio di azioni proprie, e anche fatte con altri artisti. Del resto, basta guardare il mondo della pittura, della scultura, della ceramica ecc. Trovi ovunque repliche o citazioni di singole opere: è la storia dell'arte.

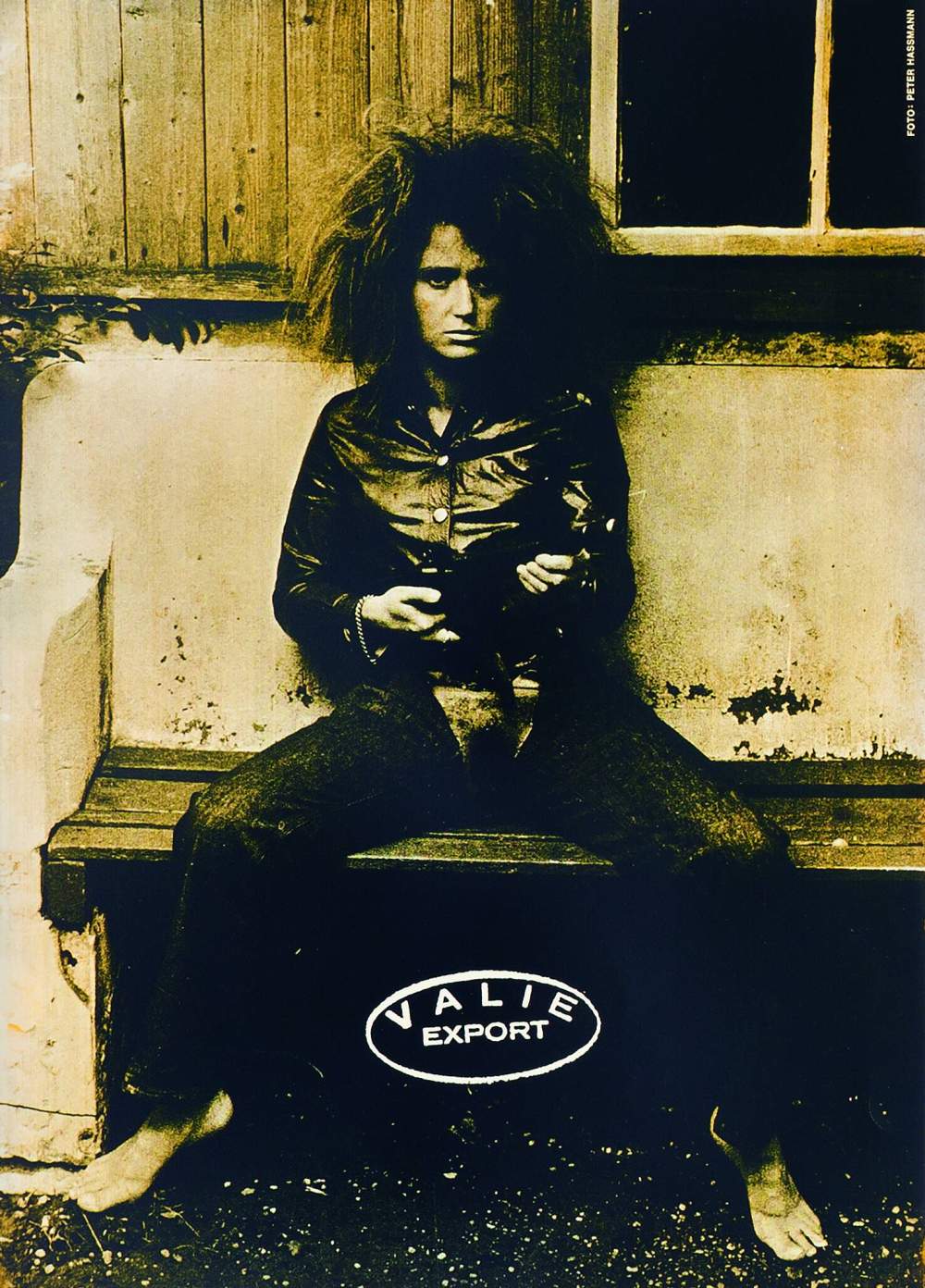

VALIE EXPORT in un ritratto recente. Foto Flavia Foradini

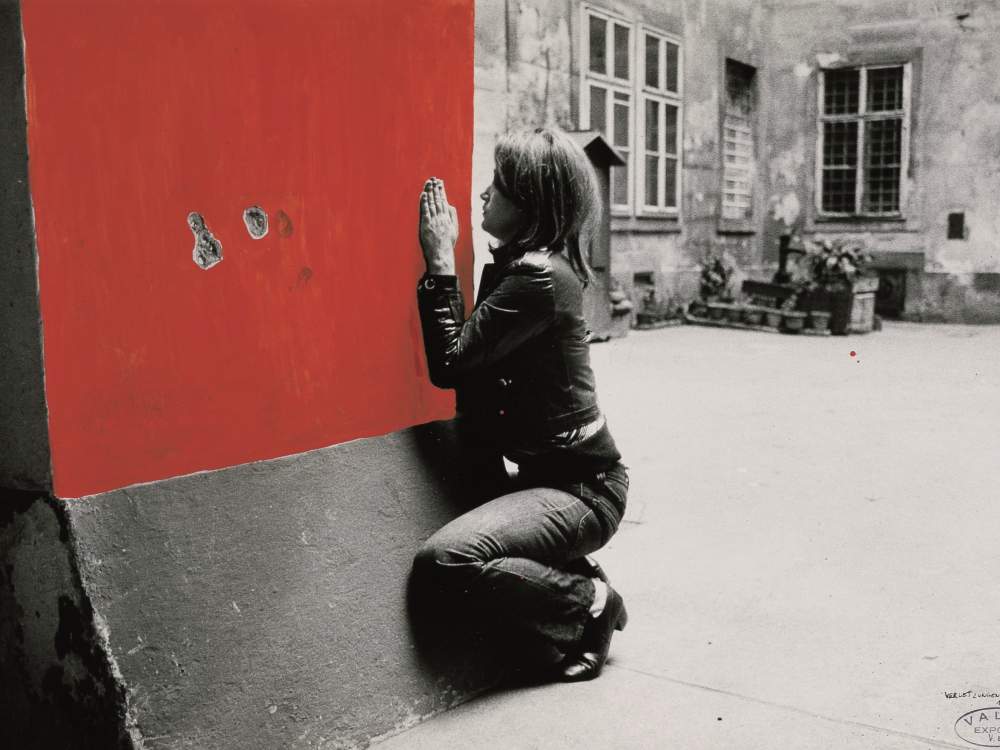

«Aktionshose: Genitalpanik» (1969), di VALIE EXPORT. Cortesia di Galerie Thaddaeus Ropac e dell’artista. © VALIE EXPORT