Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elena Franzoia

Leggi i suoi articoliDal 12 settembre al 19 gennaio 2026 il Cam della Fondazione Calouste Gulbenkian ospita la personale «Zineb Sedira. Standing Here Wondering Which Way to Go», curata da Rita Fabiana e realizzata in collaborazione con lo Jeu de Paume di Parigi, l’Ivam di Valencia e il Bildmuseet di Umeå. Commissionata dal Cam, la mostra è coprodotta con Tabakalera Centro Internacional de Cultura Contemporánea di San Sebastian. Artista franco-algerina che vive tra Londra e Parigi, protagonista del Padiglione della Francia della 59ma Biennale di Venezia 2022, dove si è meritata una menzione speciale della giuria per le migliori partecipazioni nazionali, Sedira (1963) ha impostato una profonda riflessione su temi come le migrazioni e la parzialità delle storie ufficiali, attingendo sia alle proprie vicende autobiografiche sia alla finzione e al documentario. Il titolo della mostra cita una canzone di Mahalia Jackson (1956), interpretata dalla cantante gospel afroamericana Marion Williams al Festival Panafricano di Algeri nel 1969. Affiancando cultura e resistenza, la mostra rievoca infatti le utopie degli anni Sessanta nate nell’ambito della conquista dell’indipendenza e delle lotte di liberazione da parte di molti Paesi africani. Ne parliamo con la curatrice Rita Fabiana.

Com’è nato il progetto espositivo?

Zineb Sedira ha esposto il suo lavoro in Portogallo due volte, sempre in mostre collettive. La prima nel 2005 con la mostra «Looking Both Ways. Art of the Contemporary African Diaspora» alla Fondazione Gulbenkian di Lisbona. Sono rimasta colpita dalla sua forza visiva, dalla sua intelligenza, ma anche dall’approccio autobiografico e femminista che emergeva dalla sua grande installazione “Quatre Générations de Femme” (1997). La seconda volta è stata nel 2016, nella mostra collettiva “The Unfinished Conversa-tion: Encoding/Decoding” al Museo Berardo di Lisbona, dove presentò la potente opera “Gardiennes d’Images”. Era quindi ora di dedicarle una mostra personale. La sua pratica critica su come “fare” la Storia e la presa di coscienza di quanto la storia ufficiale sia intrisa di silenzi e invisibilità, erano domande e tensioni importanti da condividere con il pubblico e la comunità artistica portoghesi. Abbiamo iniziato a parlarne con Sedira nel 2019, e anche con il Jeu de Paume e l’Ivam che stavano preparando insieme una grande mostra dedicata al suo lavoro, ma il Covid e la recente riqualificazione del Cam ci hanno costretto a posporre la programmazione al 2025, anno che peraltro coincide con il 50mo anniversario dell’indipendenza di Angola, Capo Verde, Guinea-Bissau, Mozambico, São Tomé e Príncipe (ex colonie portoghesi), offrendo al nostro progetto «Standing Here Wondering Which Way to Go» nuove entusiasmanti aperture.

Quali sono i temi principali?

Il progetto si impernia sull’interesse di Sedira per l’arte e la resistenza (e la rivoluzione), concentrandosi sul Primo Festival Culturale Panafricano di Algeri (Panaf) organizzato nel 1969 dal nuovo stato algerino (indipendente dal 1962). Si trattò di un grande e intenso evento culturale e politico, che affermò la cultura come arma rivoluzionaria, chiamando alla mobilitazione e alla coscienza critica e invitando a produrre controstorie rispetto alle narrazioni occidentali dominanti. In un continente segnato da lotte di liberazione e nuove indipendenze, Algeri emerse come luogo d’incontro utopico e «rivoluzionario» per molti dei movimenti di liberazione globali e militanti degli anni ’60 e ’70 (come ad esempio il Partito delle Pantere Nere), nonché come luogo di resistenza culturale. In quegli anni l’industria cinematografica algerina postindipendenza commissionò e finanziò il cinema militante, «un cinema radicale solidale con gli stati colonizzati e decolonizzati» secondo Zineb Sedira. Esiste infatti un importante docufilm di William Klein, realizzato con la collaborazione di troupe franco-algerine, commissionato per documentare il Panaf 69 e divenuto fondamentale per il progetto di Sedira. Gli archivi, e il loro ruolo nel rivelare storie tenute nell’ombra, svolgono infatti un ruolo centrale nel progetto dell’artista.

Come si inserisce questo progetto nella carriera ultraventennale dell’artista?

La pratica artistica di Zineb Sedira ruota attorno al linguaggio, alla trasmissione e alla traduzione, alla memoria e alla sua fragilità (o alla fragilità dei suoi supporti), alle narrazioni personali e biografiche che si uniscono alla memoria collettiva, con vuoti e silenzi, presenze e assenze. Sedira ha indagato criticamente la Storia, proponendo installazioni come spazi di incontro, luoghi di riflessione e condivisione, luoghi di «desassossego» (inquietudine, citando il Pessoa del Libro dell’inquietudine). La nostra mostra prosegue in questa direzione, ma con temi specifici: lo stato e l’industria cinematografica dell’Algeria postindipendenza; l’unità, la fraternità e il senso di appartenenza all’Africa; il potente ruolo trasformativo e celebrativo della cultura, intensamente vissuto e rappresentato dal Panaf69. Sedira evoca infatti la «cultura sonora, visiva e materiale» prodotta in quei giorni di liberazione e speranza accogliendo anche altri artisti come William Klein (poster e fotografie), Jason Oddy (fotografie) e Nabil Djedouani (playlist di canzoni militanti degli anni Sessanta). L’installazione risveglia la nostra consapevolezza lasciandoci con una domanda: che cosa ne sarà di tutte queste lotte, di tutte queste utopie e speranze di cambiamento? «Stare qui a chiedersi, chiedersi, chiedersi quale strada prendere», come dice la canzone eseguita da Marion Williams al Festival Panafricano di Algeri del 1969 che dà il titolo al progetto espositivo.

Com’è strutturata la mostra e quali sono i punti salienti?

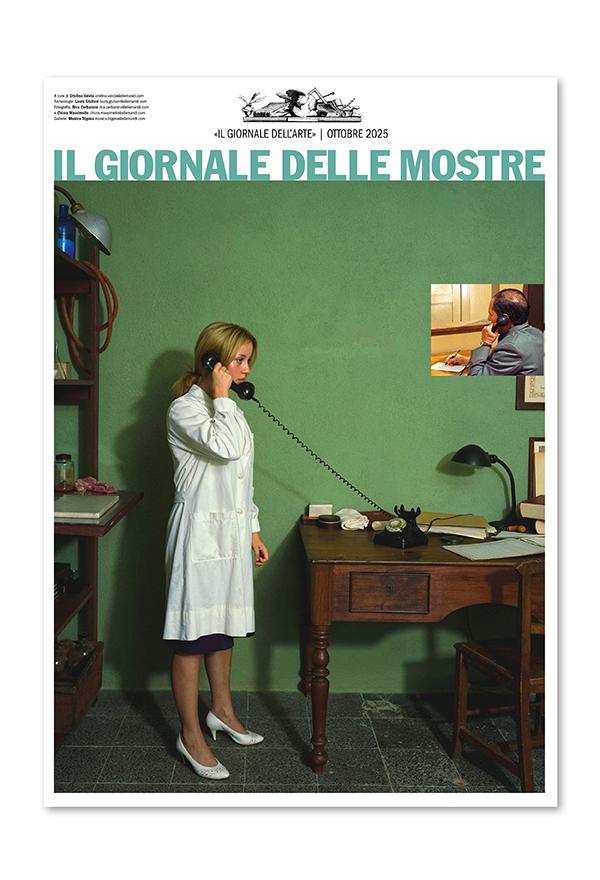

La mostra è una grande installazione divisa in quattro «scene» ancorate a un’esperienza temporale che attraversa passato e presente: il diorama «Way of Life» che rievoca, a grandezza naturale, il soggiorno londinese di Zineb Sedira negli anni Sessanta, mettendo in scena sotto forma di archivio il suo rapporto con il patrimonio culturale africano; la serie di collage e fotomontaggi «For a Brief Moment the World Was on Fire...» realizzati con periodici, riviste e ritagli di giornale dell’epoca; una raccolta di copertine in vinile di canzoni di protesta e militanti (collezione personale dell’artista) il cui titolo «We Have Come Back» introduce la performance di Archie Shepp al Panaf69; e la «mise-en-scène» video, realizzata con frammenti di film rivoluzionari, proiettati all’epoca alla Cinémathèque de Al-giers, esposta nella galleria come una piccola sala cinematografica. A Lisbona, il progetto incorpora anche una selezione di immagini del fotografo, regista e attivista anticoloniale algerino Boubaker Adjali (Meskiana, 1937-New York, 2007, Ndr), realizzate in Angola e Mozambico nel 1970, che ritraggono popolo e combattenti durante le lotte di liberazione, oltre a una selezione di documenti locali antifascisti e anticoloniali esposte per la prima volta in Portogallo.

Il Cam è stato tra i pionieri a livello internazionale nell’attenzione al tema della diaspora e dell’arte africana. In quale contesto o specificità della situazione portoghese è nata questa sensibilità e che significato ha accogliere una voce algerina come quella di Sedira?

Il Portogallo ha e condivide un passato coloniale e un presente postcoloniale con il continente africano, storie condivise troppo a lungo taciute e/o cancellate. È importante, persino urgente, aprire spazi di dialogo, anche difficili, spazi per altri punti di vista, per il diritto alla libera immaginazione. Zineb Sedira è un’artista internazionale con una pratica molto solida e personale, alimentata dalla sua identità multina-zionale. Ma la storia recente algerina e quella portoghese sono collegate. Nel 1969, il primo Festival Culturale Panafricano di Algeri accolse leader e attivisti dei movimenti di liberazione africani come l’Mpla (Angola) e il Paigc (Guinea e Capo Verde). Algeri accolse anche gli antifascisti portoghesi in esilio, impegnati nella lotta contro il regime dittatoriale e coloniale, fino alla Rivoluzione Democratica del 1974. Anche le lotte africane per l’indipendenza in Angola, Guinea, Capo Verde, Mozambico e São Tomé giocarono un ruolo importante nel successo della rivoluzione democratica portoghese del 1974. Tra il 1963 e il 1974, Radio Voz da Liberdade, un’emittente radiofonica trasmessa in Portogallo e in Africa, organizzata dal movimento politico portoghese Fronte Patriottico di Liberazione Nazionale (Fpln), trasmise dalla capitale algerina. Il poeta antifascista portoghese Manuel Alegre lavorò a Radio Voz da Liberdade durante il suo lungo esilio in Algeria, definendo Algeri la «capitale dell’utopia».

In un periodo in cui le narrazioni «altre» iniziano a essere accolte da istituzioni ufficiali come i musei, quanto di sovversivo e politico rimane nell’arte di Zineb Sedira?

Anche se queste narrazioni «altre» sono state presentate in centri d’arte e musei negli anni più recenti, rimangono una «conversazione incompiuta», a volte molto difficile, che deve essere affrontata. Fa parte della nostra eredità storica e del nostro presente collettivo. Queste narrazioni «altre» rimangono un campo di interesse, negoziazione e urgenza per molti artisti, così come per un vasto pubblico. Un tema prima assente ma ancora capace di sfidarci.