Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Valeria Tassinari

Leggi i suoi articoliDopo un lungo intervento di restauro, dal 23 marzo le porte della Cattedrale di San Giorgio Martire resteranno aperte restituendo al culto e alle visite il monumentale interno della chiesa, uno scrigno d’arte e devozione di origine medievale ma dall’identità complessa per la stratificazione di interventi artistici che rendono leggibili otto secoli di storia. Un interno che ora si rivela ancor più prezioso grazie a inaspettate scoperte emerse durante i lavori.

L’attesa riapertura, parzialmente anticipata nel 2022 dalla mostra interattiva temporanea «Tesori ritrovati» che aveva registrato 55mila presenze, conclude l’iter iniziato nel 2018, quando furono avviate le attività diagnostiche preliminari alla progettazione degli interventi per sanare i danni strutturali causati dal terremoto del 2012 che aveva aggravato diverse criticità preesistenti, conseguenza di diverse fasi costruttive e di un precedente evento sismico verificatosi nel 1570. Se l’interno aveva assunto una caratterizzazione prevalentemente sette-ottocentesca, la necessaria indagine sui pilastri ha rivelato come l’originaria articolazione degli spazi fosse a cinque navate a differenza delle tre attuali, ma soprattutto ha consentito il rinvenimento di 12 capitelli figurati di fattura romanica con tracce di policromia, custoditi per secoli entro poderose strutture portanti che avevano inglobato quelle precedenti.

Foglie di acanto con tracce di pittura rossa, uno dei dodici capitelli romanici rinvenuti all’interno di pilastri durante i lavori di restauro appena terminati

Tra le immagini scolpite figurano foglie di acanto con tracce di pittura rossa, volti umani, protomi zoomorfe e un leone dal ruggito potente. Questa scoperta costituisce la più rilevante sorpresa regalata dal restauro e ha comportato un’inedita complessità a livello di scelte progettuali e di interventi materiali. L’intento era infatti quello di salvaguardare sia l’ultimo aspetto assunto dalla Cattedrale, comprese le pitture murali decorative della metà del XIX secolo che rivestivano i pilastri, sia la leggibilità delle preziose sculture romaniche ritrovate. Per quanto ancora da studiare, i capitelli rinvenuti sono infatti di indiscutibile pregio, di una forza espressiva vicina alla prima fase costruttiva e allo stile di Nicholaus, maestro del Romanico settentrionale e autore dei rilievi del mirabile protiro del 1135 incastonato nella facciata.

Lasciarli interamente a vista, in alcuni casi a sette metri d’altezza, avrebbe però comportato un’alterazione dell’armonia complessiva, generando interruzioni nella continuità decorativa generale. La scelta, concordata dalla committenza e dalla direzione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, è stata di non «musealizzare» la Cattedrale bensì di lasciare che la funzione devozionale e la sua identità estetica ormai storicizzata restassero prevalenti.

Uomo barbuto, uno dei dodici capitelli romanici rinvenuti all’interno di pilastri durante i lavori di restauro appena terminati

Così, oltre agli interventi architettonici realizzati dallo Studio Leonardo sotto la direzione di Valeria Virgili, è stata condotta una delicata azione, pensata in due fasi, per lasciare visibili cinque capitelli e garantire comunque l’accessibilità agli altri attraverso coperture asportabili. Come spiega Michela Boni, responsabile del restauro, «la prima fase ha previsto l’asportazione dei dipinti murali per consentire gli interventi strutturali ai pilastri e la seconda, di completamento, ha visto la ricollocazione in loco dei dipinti strappati posti su supporto rigido, e il restauro delle opere rimaste in situ o scoperte durante i lavori, attraverso la pulitura con gel rigido di agar agar, la stuccatura, l’integrazione pittorica e il rifacimento delle parti mancanti. L’intervento si è rivelato complesso: dopo che un primo tentativo di stacco aveva evidenziato criticità a causa della componente gessosa della superficie di supporto si è scelto lo strappo, qui inevitabile per poter attuare gli interventi di consolidamento interno, conservando il più possibile le figure e gli ornamenti delle tempere ottocentesche, non attribuibili ad autori noti ma di buona qualità pittorica».

L’auspicio di don Stefano Zanella, ingegnere direttore dell’Ufficio Tecnico Amministrativo dell’Arcidiocesi di Ferrara e Comacchio, è che «il pubblico ritrovi la sua Cattedrale, un luogo che ritengo sia importante per i cristiani, ma ancor di più per chi è ateo, perché la bellezza e la potenza dell’arte può far aprire gli occhi e il cuore».

Nonostante l’aria di festa che accoglie questo momento, va ricordato che i lavori sullo splendido quanto fragile monumento ferrarese non sono tuttavia ancora terminati e che. Mentre già sappiamo che fino a settembre i tecnici saranno all’opera sugli ultimi tre pilastri dell’interno, ancora si attendono notizie certe sull’inizio dei lavori sulle preziose facciate lapidee, in urgenza di restauro come il bel campanile rinascimentale attribuito a Leon Battista Alberti. Per entrambe le opere il Comune ha già ottenuto un finanziamento ministeriale di 7.700 euro fin dall’epoca in cui era al Governo il ferrarese Dario Franceschini, e la speranza è che presto si arrivi all’appalto per la torre campanaria. In attesa che parta anche la fase diagnostica per salvare le decorazioni dei prospetti, tra i più belli della storia della scultura medievale ma in grave stato di degrado.

Drago, uno dei dodici capitelli romanici rinvenuti all’interno di pilastri durante i lavori di restauro appena terminati

Altri articoli dell'autore

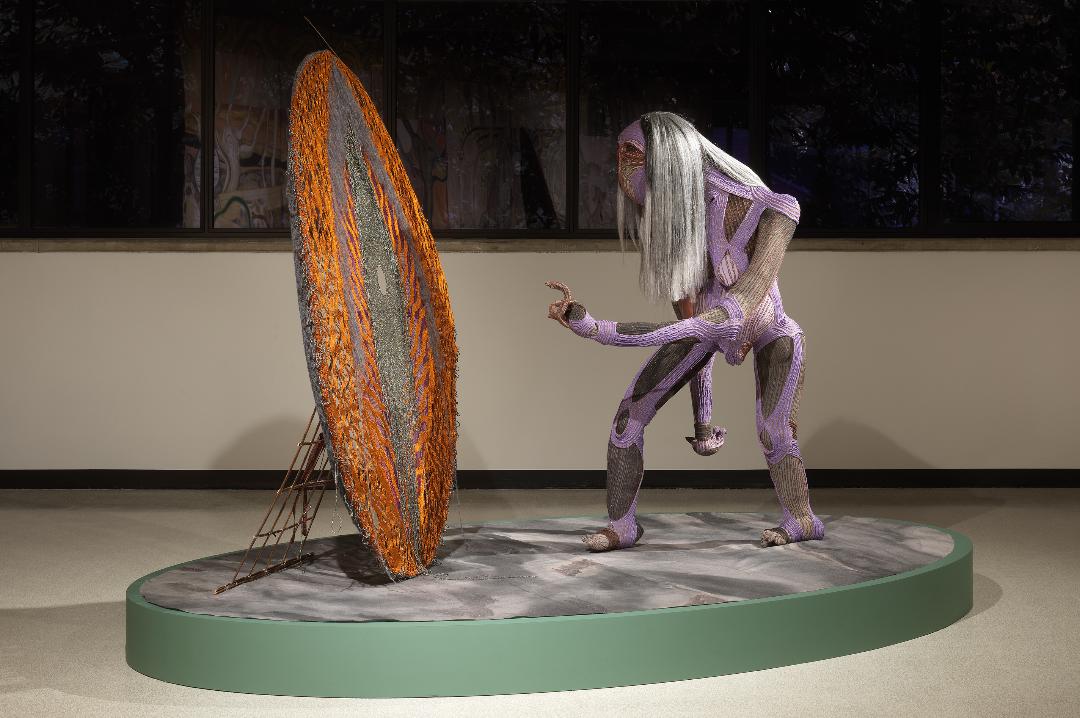

Nella Strozzina di Firenze sono esposte le opere finali dei progetti che dal 2005 si sono aggiudicati il premio, frutto della collaborazione tra il brand di moda, la Whitechapel Gallery di Londra e la Collezione Maramotti di Reggio Emilia

Il percorso antologico di Gian Marco Montesano alla Galleria Spazia presenta una serie di lavori che richiamano i principali temi della sua ricerca

Per la sua prima personale in Italia, nella Collezione Maramotti, l’artista ha realizzato 20 grandi dipinti su velluto nero: una scelta ispiratagli da Julian Schnabel e dalla pittura barocca

A Palazzo Roverella una trentina di opere autografe e una quarantina di dipinti di autori meno noti inseriscono il pittore danese nel contesto europeo e ne indagano il rapporto con l’Italia