Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Michela Moro

Leggi i suoi articoliElisabetta Sgarbi ha una visione panottica della cultura e dell’arte: è fondatrice (con altri editori e autori), direttrice editoriale e generale della Nave di Teseo, oggi gruppo editoriale indipendente che include Baldini & Castoldi e Oblomov Edizioni; è direttrice artistica del Festival La Milanesiana, Letteratura, Cinema e Scienza, che raccoglie personalità di spicco europee e mondiali del pensiero e dell’arte; è produttrice e regista di lavori cinematografici presentati ai più importanti festival internazionali tra cui Venezia, Torino, Roma, Berlino; nel 2020 ha fondato Betty Wrong Edizioni Musicali, esordendo al 71mo Festival di Sanremo con la band Extraliscio. La libertà con cui guarda al mondo la si capisce anche dagli autori che pubblica: da Quentin Tarantino a Benedetto Croce, passando per Paulo Coelho, Gianni Rodari, Kamala Harris, Tahar Ben Jelloun, Emma Dante, Lapo Elkann, Bernard Berenson, Sam Shepard, gli Obama, Woody Allen, Sandro Veronesi, Anaïs Nin, Umberto Eco, Patricia Highsmith, Giorgio Faletti, Samantha Cristoforetti. Vittorio è suo fratello; è nata a Ferrara e vive a Milano.

La Milanesiana è arrivata alla 22ma edizione. È in pieno svolgimento e propone oltre sessantacinque incontri in venticinque città, con più di 150 ospiti italiani e internazionali e dieci mostre. Dal 2000 a oggi i cambiamenti sono stati epocali. Quali sono stati i punti focali per la cultura in generale e più in particolare per gli argomenti affrontati nella rassegna?

In ventidue anni cambiano molte cose. L’11 settembre, ad esempio. Una delle prime edizioni era focalizzata sul rapporto tra Est e Ovest, l’11 settembre ha cambiato completamente la geografia politica e quella edizione andrebbe completamente ripensata. La grande crisi economica del 2009 ha inferto un duro colpo, non solo alla nostra percezione dell’economia, ma anche alla possibilità di costruire festival complessi come questo, che sempre meno possono fare riferimento a un solo partner istituzionale o anche privato, e sempre più devono raccogliere mecenati intorno a un’idea. Questa «raccolta» è la parte più impegnativa del Festival e va condotta in prima persona, perché insieme ai mecenati si devono costruire contenuti, mantenendo l’identità della direzione artistica. Quando iniziò La Milanesiana, con la Provincia di Milano (c’erano ancora le Province), la Provincia metteva 700mila euro e la questione finiva lì. Ora è impensabile una cosa del genere.

È cambiato nel tempo il modo di pensare una rassegna come La Milanesiana?

Alcune cose sono rimaste identiche e le ritengo l’anima del Festival: il dialogo tra le arti, non necessariamente tra gli artisti; la richiesta di preparare i testi e di leggerli (nel caso di autori stranieri di leggerli nella propria lingua con la traduzione che scorre al fianco negli schermi disposti come le pagine di un libro); un tema che attraversa tutto il Festival, quest’anno il progresso, su cui chiedere agli artisti un intervento libero. Poi nel tempo La Milanesiana è anche cambiata: nuove discipline, come ad esempio il diritto, o l’economia; il viaggiare in tante città italiane, e ora anche oltre, a Parigi; l’estensione nel tempo: durava in origine cinque giorni, ora dura sostanzialmente da giugno a novembre. E non dimenticherei che ci si mette sempre in discussione andando in città nuove, con un pubblico sempre nuovo. Non si è conosciuti e bisogna ricominciare da capo il racconto della Milanesiana. Si ringiovanisce sempre un po’ ricominciando da capo.

I protagonisti sono sempre stati internazionali. Il pubblico milanese e quello che vi ha seguito altrove come sono evoluti nel tempo?

Anzitutto sono cresciuti. I ragazzi che erano nel cortile di Palazzo Isimbardi ad ascoltare nel 2000 Carmelo Bene e Riccardo Muti sono diventati più che adulti. Spero che il pubblico, nelle diverse città, abbia imparato e impari a credere alla Milanesiana. Al di là dei nomi degli ospiti di ciascun appuntamento mi piacerebbe si credesse nel progetto, cosicché, anche non conoscendo gli ospiti, ci si fidi e si vada ad ascoltare e a scoprire qualcosa che non si conosce. Per questo non rivelo mai il programma, neppure ai mecenati che mettono le risorse. Non devono credere agli artisti perché li conoscono. Devono credere alla Milanesiana (e a me e al nostro progetto). E io mi impegno a sorprenderli positivamente.

Pensa che la cultura a Milano vada nella direzione giusta?

Milano è una metropoli, ci sono tante forme di quella che si chiama Cultura. C’è una formazione universitaria di eccellenza, di valore internazionale; c’è una ottima scuola dell’obbligo. C’è gran parte della editoria nazionale; la Lombardia è la Regione in cui si registra la maggiore diffusione dell’oggetto-libro, grazie al fatto che un numero importante di librerie resiste. Ci sono istituzioni musicali, teatri, sale da concerto. Tutto è migliorabile, ma non credo sia questo il problema di Milano.

Si può progettare il futuro della cultura cittadina? Chi lo fa o chi lo dovrebbe fare?

Io ho sempre un po’ di timore a pensare che ci debba essere «un» progetto culturale o «un» coordinamento. La cultura deve avere qualcosa di anarchico, flessibile e mobile, non deve riprodurre un modello aziendale. La cultura deve entrare in un circolo virtuoso: essere sostenuta finanziariamente per sostenere la società che la finanzia. Un sistema culturale che funziona fa funzionare meglio ogni segmento della società. Genera un valore (anche economico) che solo un idiota può sottovalutare.

Com’è cambiato l’approccio dei privati e delle istituzioni alla cultura, in città?

Le istituzioni hanno dovuto, per mille ragioni, diminuire il proprio impegno nelle singole manifestazioni, anche perché le manifestazioni si sono moltiplicate. I privati più intelligenti hanno capito che essere in manifestazioni importanti genera un indotto di fiducia da parte della società.

La città è molto cambiata. I milanesi, da sempre abituati alle critiche e ai commenti riduttivi, hanno provato prima la spiazzante sensazione di essere orgogliosi della propria città, soddisfatti della centralità meneghina, del nuovo assetto urbano e più in generale dell’atmosfera di energia che si respirava. Poi è arrivato il Covid-19 e di nuovo le critiche alla città, che si era «vantata» troppo, si sono sommate al grande stop generale. Come si sta reagendo? Le forze in campo sono sufficienti?

Ho criticato pubblicamente una certa superbia che Milano ha mostrato in occasione della questione del Salone del Libro di Torino alcuni anni fa. Un atteggiamento particolarmente irritante, sbagliato e negli esiti disastroso. Una certa boria non mi piaceva, però è anche vero che Milano negli ultimi dieci anni ha avuto una crescita molto importante. In ogni caso mi sembra indecoroso mischiare la questione del Covid-19 con un atteggiamento della città, come fosse una punizione divina. Roba da barbari.

L’arte può essere consolatoria?

Consola ma non è per nulla consolatoria. Mi consola pensare che siano stati i miei genitori a inculcarmi il messaggio dell’arte.

Dal suo osservatorio privilegiato, anche editoriale, pensa che gli interessi culturali siano cambiati con la pandemia?

No. Abbiamo solo stampato più libri di medicina e virologia, ma con risultati altalenanti.

Milano è il luogo delle innovazioni culturali?

Non amo la parola innovazione. Le persone che lavorano nel mondo dell’arte, artisti e editori, creano mondi. Che sono molto di più di una innovazione, che è qualcosa di già vecchio mentre accade. Come a de Chirico non piaceva la parola foschia e preferiva nebbiolina, così io non amo la parola innovazione.

Milano Art Week, Miart, Salone: frequenta parte di queste manifestazioni? Quale preferisce?

Il Salone del Mobile è una manifestazione molto, molto importante. E a volte mi sono trovata coinvolta nella Settimana della moda. Ma in generale tendo a frequentare molto poco eventi del genere, non per snobismo, assolutamente, ma per carattere mio. Anche se la moda, come l’artigianato, sono forme artistiche molto importanti.

In un mondo ideale come s’immagina lo scenario milanese legato alla cultura?

Per me sono molto importanti le librerie fisiche. Da anni sogno un sistema di consegne a domicilio coordinato e capillare nella città e provincia di Milano, che coinvolga tutte le librerie fisiche e che abbia la stessa efficienza di Amazon, che in quanto a efficienza e completezza è insuperabile.

Elisabetta Sgarbi

Altri articoli dell'autore

Elena Pontiggia ripercorre nel Centro Culturale di Milano l’attività dell’artista romagnolo che sperimentò tra il Futurismo, il Novecento Italiano e il Realismo magico

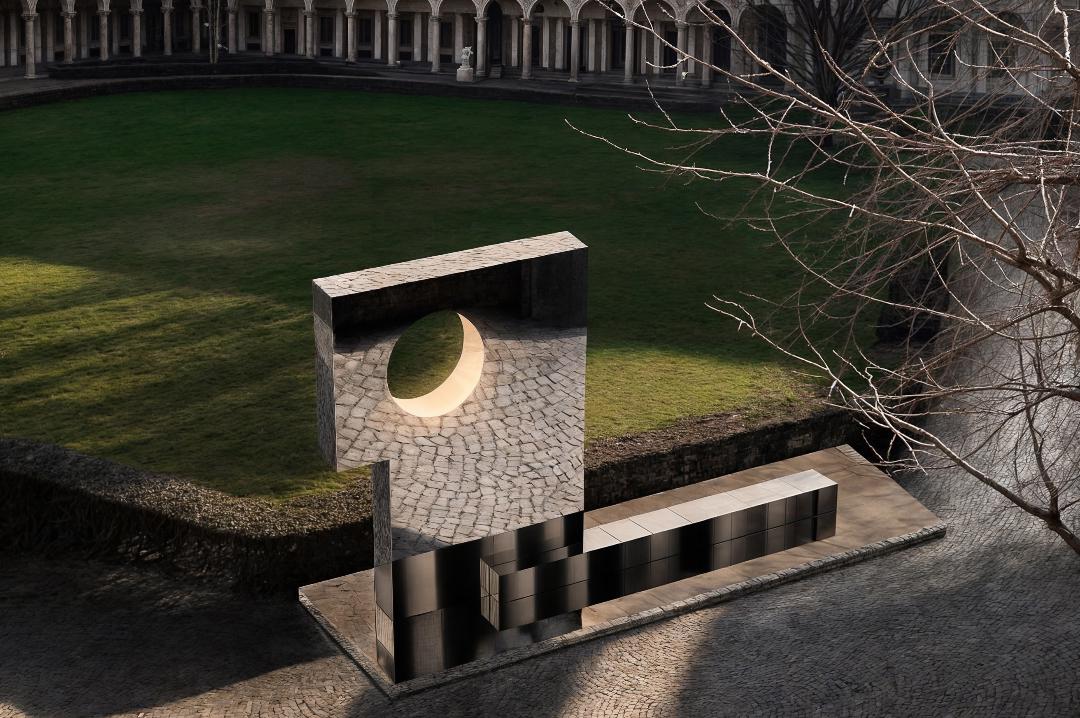

Nei padiglioni della Fiera di Rho oltre duemila espositori provenienti da 37 Paesi allestiranno il proprio stand. In città, l’inaugurazione della Design Week ha come protagonista Robert Wilson

Un caleidoscopio di eventi e discipline mappato da «Interni», rivista che dal 1998 ha sistematizzato e raccolto tutti gli appuntamenti diffusi in città durante la Design Week

L’energia è ottima, ma il momento non è facile, il moderno segue il mercato e in generale le nuove proposte hanno prezzi contenuti, ma l’offerta è di qualità e sfida i collezionisti a impegnarsi oltre il pilota automatico