Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elena Franzoia

Leggi i suoi articoliPaesaggio «bene comune»: è con questa accezione per molti versi rivoluzionaria, figlia di una sensibilità contemporanea che ha imparato a superare i confini della «piacevolezza estetica» per attribuire significati completamente nuovi alla realtà che ci circonda, che il 20 ottobre del 2000 veniva firmata a Firenze la Convenzione Europea del Paesaggio. Con approccio inclusivo, la Convenzione andava a inglobare «sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati», definendo il paesaggio come «parte del territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». Lo scopo era «promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e organizzare la cooperazione europea».

Ma che cosa è cambiato da allora? «Negli ultimi anni l'originario interesse collettivo per il paesaggio suscitato dalla Convenzione Europea si è molto sbilanciato dalla parte dell'ambiente», afferma Mauro Agnoletti, titolare della cattedra Unesco «Paesaggi del Patrimonio Agricolo» dell’Università di Firenze. «Oggi il vero centro del dibattito è infatti la conservazione della natura. Si tratta però di due cose diverse. L’ambiente risponde a parametri (qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo eccetera), il paesaggio no, perché ci sono l’uomo e la cultura a influenzarlo. Questa differenza motiva la grande difficoltà che caratterizza le politiche paesaggistiche, anche sul piano amministrativo, rispetto a quelle ambientali. Ogni paesaggio ha qualità e necessità proprie, a cui difficilmente è possibile dare indirizzi generali».

Quale è l’eredità della Convenzione in ambito italiano?

Oltre ad averla ratificata, l’Italia l’ha implementata nel Codice dei Beni culturali e del Paesaggio facendone un cardine delle politiche paesaggistiche, con l’obbligo ad esempio di dotarsi di piani paesaggistici regionali. Unici in Europa, in Italia abbiamo esteso il concetto anche al paesaggio rurale, nei confronti del quale vige un gran vuoto che solo qualche piano virtuoso come quello della Regione Toscana ha cercato di colmare.

Alti pascoli della Lessinia (Verona). Courtesy of Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici

Quindi l’approccio della Toscana, prima regione italiana a dotarsi di un piano paesaggistico, ha funzionato?

Sì, ma rimaneva aperto il problema dei paesaggi agrari, poi confluiti in un Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico presso il Ministero delle Politiche Agricole di cui sono stato tra i promotori. Si è trattato di una grande novità resa possibile dalla Convenzione ma sviluppata in Europa solo dall’Italia, poi seguita da Cina e Giappone. L’obiettivo era salvaguardare (e in qualche caso recuperare) aree paesaggistiche di pregio attraverso strumenti che non potevano essere quelli del vincolo, ma il sostegno economico agli agricoltori che decidono liberamente di mantenere paesaggi tradizionali. Così la Toscana è riuscita a tutelarne un buon numero.

E a livello nazionale?

L’Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale annovera oggi 35 casi, da Pantelleria alla Valtellina, dai terrazzamenti di Amalfi alle colline del Prosecco. Non dimentichiamo che l’85% del territorio italiano è rurale e di esso solo il 30% caratterizzato dall’agricoltura intensiva. Recentemente la legge si è volta a tutelare anche le aree boschive di interesse storico. Io sono il presidente della Commissione delle reti attuative. Si tratta di un’altra novità a livello mondiale, nata dalla consapevolezza che realtà come i castagneti da frutto, le quercete da ghianda, le pinete litoranee o i boschi di abete del Trentino Alto Adige e del Cadore sono stati tutti impiantati dall’uomo.

Ma esercitare una tutela troppo forte sul paesaggio non equivale a museificarlo?

No, il motivo per cui i cosiddetti «paesaggi storici» sono giunti fino a noi è che gli agricoltori hanno nel corso del tempo ritenuto che alcune pratiche fossero le più adatte non solo per gli aspetti produttivi, ma anche per le caratteristiche ambientali e la conformazione di determinati territori. Questo ha fatto sì che si siano tramandati approcci secolari, in alcuni casi addirittura millenari come i paesaggi della vite ad alberello di Pantelleria, di origine fenicia, o i terrazzamenti in pietra a secco, di origine medievale. In entrambi i casi, si tramandano perché qualcuno li coltiva, non perché qualcuno li museifica. Certo, oggi ci sono le macchine, ma il paesaggio continua a essere un valore aggiunto anche sotto il profilo economico. Un esempio per tutti è quello del vino. Che la tutela sia la strada da percorrere lo dimostrano l’accordo con l’Associazione Italiana Sommelier (Ais) e un recente incontro alla Camera dei Deputati degli enti iscritti all’Associazione Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici (Pris), di cui sono presidente, cui hanno presenziato non solo i direttori di consorzi come quello del Prosecco, del Valpolicella e del Soave, ma anche i presidenti delle commissioni parlamentari sui rapporti con l’Unione Europea, le attività produttive, l’agricoltura e il sottosegretario all’Agricoltura.

Il paesaggio rurale storico di Lamole-Greve in Chianti (Firenze). Courtesy of Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici

Vigneti terrazzati del versante retico della Valtellina (Sondrio). Courtesy of Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici

Altri articoli dell'autore

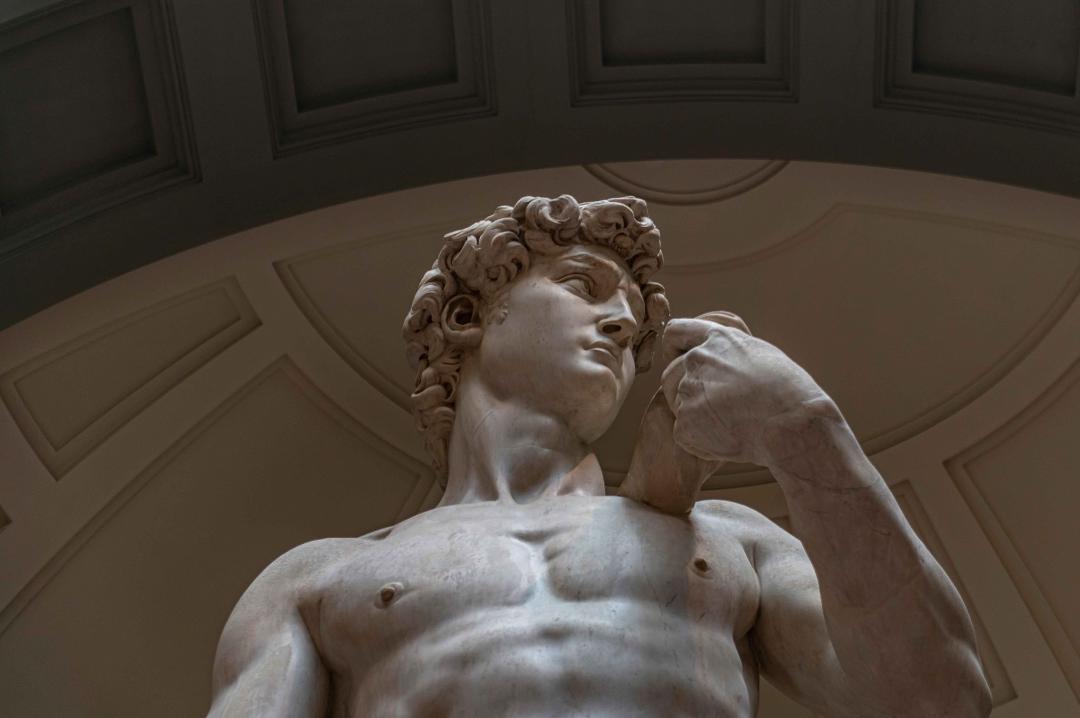

Dal 5 febbraio la Gliptoteca danese presenta l’ala incentrata sulla metropoli del deserto, dal 1980 Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e dal 2013 considerata sito in pericolo, con 100 rilievi funerari scolpiti su pietra calcarea e originariamente dipinti

A Copenaghen i turisti che attivano semplici buone pratiche (come preferire il treno, muoversi con i mezzi pubblici o prendersi cura dei parchi) sono ripagati con premi e agevolazioni. E altre località prendono spunto, da Berlino alla Normandia, a Ravenna

L’Oaf deve lasciare la Palazzina Reale progettata nel 1934 da Giovanni Michelucci presso la stazione. Cerca una nuova casa ma intanto combatte

Intervista alla direttrice del nuovo polo museale fiorentino, che comprende anche Cappelle Medicee, Palazzo Davanzati, complesso di Orsanmichele e Casa Martelli: «Potenzialmente potrà portare a un riequilibrio degli afflussi dei visitatori e delle risorse economiche. La strategia culturale consiste nell’esaltare le loro peculiarità ponendole in relazione, nel mettere a sistema, creando un nuovo itinerario urbano»