Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Chiara Coronelli

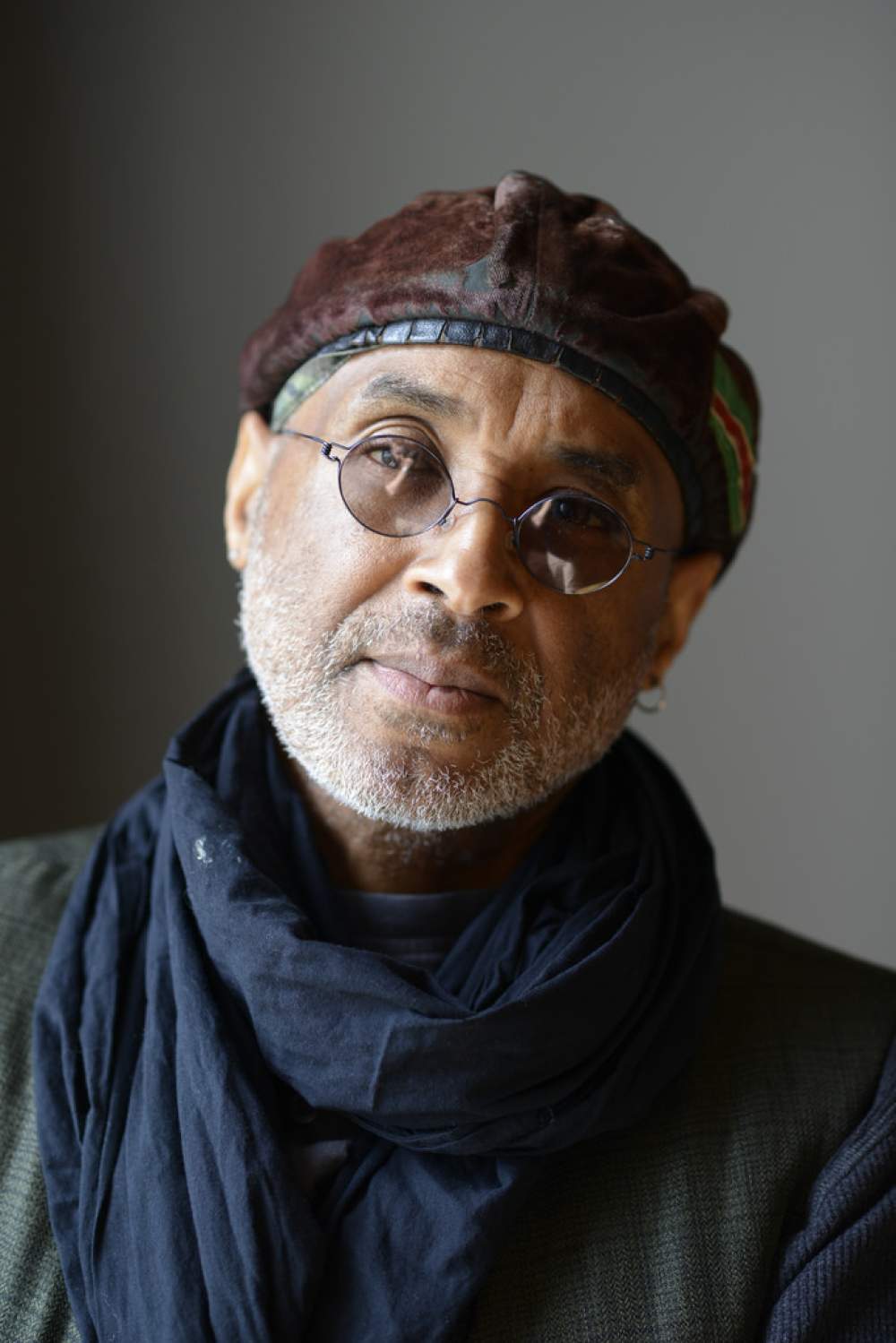

Leggi i suoi articoli«Volete starvene seduti comodamente con il vostro giornale e il vostro muffin ai mirtilli, aveva detto qualche anno fa in un’intervista, e non volete vedere delle fotografie che vi sconvolgeranno la mattina. Questo è il lavoro del fotogiornalista, sconvolgervi la mattina». E questo è quello che ha fatto per tutta la vita Stanley Greene, il fotoreporter americano scomparso lo scorso 19 maggio a Parigi all’età di 68 anni, dopo una lunga malattia. Nelle decine di tributi che da una settimana si rincorrono sul web, a firma di grandi nomi della fotografia, di colleghi e amici, e dei molti che lo considerano un maestro, le parole che più ritornano per ricordarlo sono onestà, eleganza, integrità, passione, consapevolezza, e coraggio (nel senso di controllo della paura, come diceva lui).

Nato a New York nel 1949, e con alle spalle un’adolescenza tra le Black Panthers e poi la militanza tra i movimenti di protesta contro la guerra del Vietnam, è durante i corsi alla School of Visual Arts che incontra W. Eugene Smith e sceglie di dedicarsi alla fotografia. Sarà a San Francisco tra gli anni Settanta e Ottanta protagonista e testimone della scena punk, per spostarsi nel 1986 a Parigi, città alla quale dedicherà il libro Somnambule, e passare definitivamente al reportage quando nel 1989, trovandosi a Berlino Est, può riprendere la caduta del muro. Dopo i campi dei rifugiati in Mali e Mauritania, segue il ribelle Riek Machar in Sudan e a Mosca nel 1993 il tentativo di colpo di stato contro Boris Eltsin, per diventare nel giro di pochi anni fotografo di guerra. Documenterà, tra gli altri, il genocidio in Rwanda, i conflitti in Cecenia e Azerbaigian, l’invasione dell’Iraq, e sarà uno dei pochi giornalisti occidentali presenti a Falluja quando i 4 operatori dell’agenzia Blackwater vengono trucidati, «una delle cose più orrende mai viste», che lo segna profondamente. Eppure non smette questa «danza con la morte», come un giorno aveva definito il lavoro del fotografo di guerra.

Prosegue in Libano, poi in Ciad e Darfur, Afghanistan e Siria nel 2013. Intanto pubblica il durissimo «Open Wound. Chechnya 1994-2003» e quella sorta di diario autobiografico che è «Black Passport»; nel 2007 lascia l’agenzia VU di cui era membro fin dal 1993, per fondare insieme ad altri reporter la NOOR; mentre tra i molti premi internazionali riceve anche cinque World Press Photo e uno W. Eugene Smith Grant.

Il coro dei commiati si sofferma anche a descriverne l’eleganza, lo stile, il modo in cui vestiva, l’ironia, la passione per la vita che sapeva contenere in un’intensità calma, e perfino le bellissime mani di cui molti parlano e che Thomas Dworzak ha fotografato. Ha saputo restituire la realtà cruda attraverso la capacità di allargare l’inquadratura e aprire all’umanità, di fotografare «le cose in cerca di verità più ampie riguardo agli uomini, alla guerra e alle tensioni nel mondo, come fa notare Kathy Ryan, direttrice della fotografia del "New York Times Magazine", lui sa vedere quel tipo di immagine metaforica che trascende la storia immediata».

Stanley Greene

Stanley Greene, Un campo profugi in Inguscezia, giugno 2000

Altri articoli dell'autore

Abbandonato il progetto londinese causa Brexit e pandemia, l'istituzione «ripiega» annunciando l’apertura di tre nuovi poli preparandosi a diventare uno dei più grandi musei privati al mondo

Unseen Photo Fair torna al Cultuurpark Westergasfabriek di Amsterdam con il nuovo direttore Roderick van der Lee

La monografica di Walter Niedermayr a Camera tocca i temi fondanti della sua opera, dove spazio e presenza umana si confrontano attraverso uno spettro che va dai ben noti paesaggi alpini all’architettura, dagli interni alle distese urbane

Paul Graham all'Icp cura una collettiva «sulla fotografia e sull’atto di vedere il mondo» nel XXI secolo