Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Miliani

Leggi i suoi articoliNella Libia occidentale, oggi sotto l’autorità del Governo di unità nazionale, due siti conservano nei monumenti e nell’impianto urbanistico, e con il Mediterraneo come fondale, una potente forza suggestiva: Leptis Magna, a est di Tripoli, porto noto ai Greci, centro fenicio, punico, poi romano, città imperiale, patria della famiglia dei Severi; Sabratha, a ovest della capitale odierna, fondata dai Fenici, in seguito romana. Forte di una solida tradizione di archeologia nordafricana legata ad Antonino Di Vita (1926-2011), l’Università di Macerata nel 1968 istituiva con l’archeologo una missione nei due siti. Nel 2013 le ricerche sul campo si fermarono per le vicende politiche e militari libiche finché nell’ottobre del 2023 l’ateneo marchigiano ha potuto nuovamente stringere un accordo con il Dipartimento delle antichità della Libia, valido fino all’ottobre 2028, e tornare sul posto.

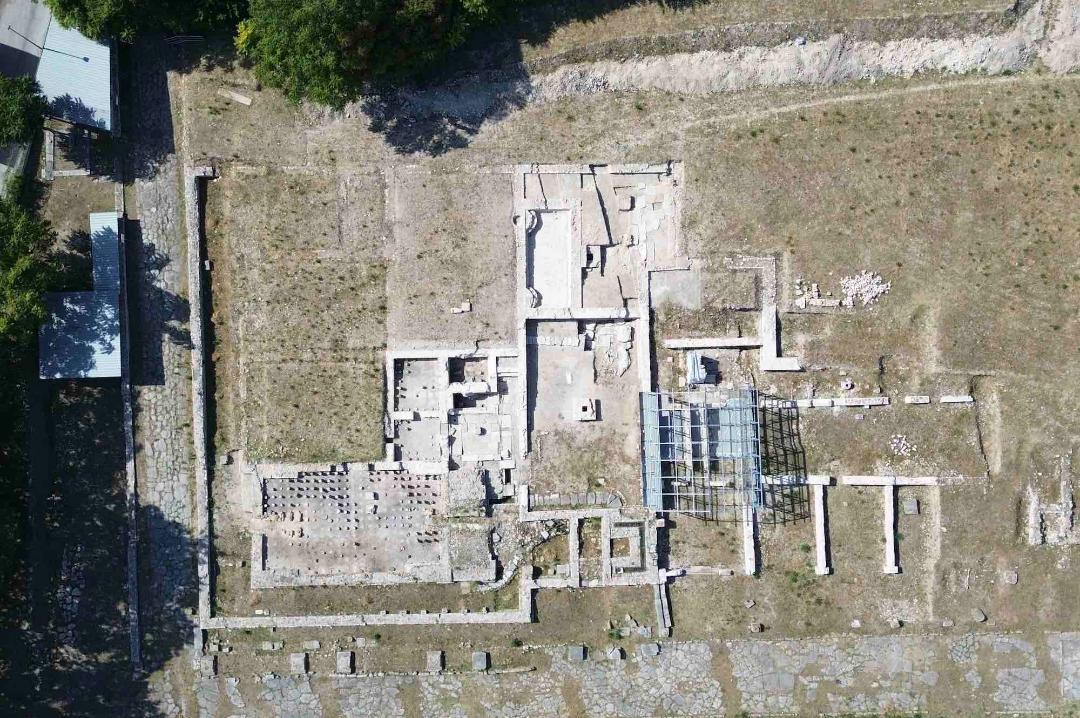

Sono così in corso indagini, la pubblicazione di materiale scientifico, la manutenzione e il restauro di alcuni monumenti; in più, libici e italiani collaborano per riorganizzare i depositi dei due siti e formare personale del Dipartimento nordafricano. Sul campo, l’ateneo compie una o due campagne l’anno. «Le ricerche in capo alla missione maceratese investono l’Arco di Traiano, il Mercato e il Serapeo a Leptis Magna, il complesso funerario di Sidret el-Balik, le cosiddette Tombe dipinte e le fortificazioni tarde a Sabratha», spiega Giuseppe Mazzilli, ricercatore di Storia dell’architettura antica e direttore dei lavori insieme a Maria Antonietta Rizzo, docente di Etruscologia e Antichità italiche nell’ateneo maceratese, che sottolinea come il Serapeo a Leptis Magna sia «un sontuoso santuario, già scavato negli anni ’60. Oltre a decorazioni in marmi preziosi, racconta la studiosa, vanta iscrizioni greche (un fatto straordinario in Tripolitania) attribuibili a coloro che avevano dato ingenti somme per costruire il santuario del quale si conoscono le ultime fasi e quella finale del IV secolo d.C.». Si suppone fossero commercianti di Alessandria d’Egitto.

Leptis Magna, il Serapeo, iscrizioni greche. Photo: Maria Antonietta Rizzo

Quelle iscrizioni hanno avuto ora una lettura aggiornata: «Si tratta di dediche alle divinità fatte da famiglie i cui membri erano probabilmente liberti o in relazione con la famiglia della dinastia degli imperatori tra la prima e la seconda metà del II secolo d.C., precisa Rizzo. Forse quello è il periodo di maggiore splendore del santuario». Nel 365 d.C. un potente terremoto colpì il Mediterraneo orientale e distrusse il Serapeo, con l’effetto di preservarlo. «Il santuario possiede alcune delle statue meglio conservate dell’Africa romana, osserva ancora Rizzo. Abbiamo trovato vecchie fotografie di Di Vita e negli archivi le immagini di statue cadute, adagiate sullo strato di limo dello uadi a fianco della città». I loro volti si sono salvati perché quando, soprattutto verso la fine del IV secolo, i cristiani distruggevano i santuari pagani, le statue erano isolate dal fango. Studiarle ha dato «risultati scientifici notevoli, aggiunge Rizzo. Ad esempio dall’iconografia la statua di Serapide dovrebbe essere una copia di quella del dio che stava ad Alessandria d’Egitto attribuita allo scultore greco Briasside (del IV secolo a.C., Ndr)». «Di Vita, ricorda ancora la studiosa, identificò due statue in un’abside come riconducibili probabilmente a Marco Aurelio giovane e alla moglie Faustina: ciò significa che, a fianco di quelle di culto, vi erano statue della famiglia imperiale e quindi il santuario aveva anche un risvolto pubblico, non solo privato». Un esito ragguardevole dei rinnovati sforzi e molto atteso sarà entro l’anno «l’edizione definitiva sul Serapeo» con tutti i dati, vecchi e nuovi.

Tra i progetti portati avanti dall’Università vi è anche il recupero dell’area funeraria di Sidret el-Balik a Sabratha. «Sopra la tomba vi è un grande “cortile” con uno dei complessi pittorici parietali (IV secolo d.C.) più vasti dell’Africa romana, 180 metri quadrati ancora colorati seppur in milioni di frammenti», spiega l’archeologa. In gran parte caduti, quegli affreschi hanno pochi eguali e furono rialzati dall’ateneo maceratese. Gli interventi sono «principalmente conservativi, specifica Mazzilli: restauro delle strutture murarie, ripristino dei rivestimenti marmorei, conservazione delle pitture, resi necessari dal fisiologico scorrere del tempo, dall’esposizione agli agenti atmosferici e specie alla salsedine, dalla mancata tenuta di vecchie strutture di protezione bisognose di riparazioni o rifacimenti». Ma com’è lo stato di conservazione dei due siti? «Buono. Gli sforzi dei colleghi del Dipartimento libico, che hanno protetto e salvaguardato il patrimonio archeologico anche nei momenti più difficili del recente passato, sono di assoluto rilievo e importanza». Al momento non sono previsti nuovi scavi. «Non avrebbero ragion d’essere, dice lo studioso. Il patrimonio monumentale già alla luce è ancora in larga parte inedito e la sua conservazione già assorbe molti sforzi». Inoltre, è molto concreto il rischio «che nuove scoperte possano risultare non sostenibili sotto il profilo della gestione e della manutenzione».

Da un anno le Università di Macerata e di Sabratha collaborano nella didattica e nella ricerca con scambi di docenti, studenti e personale amministrativo, grazie al contributo in larga parte del Ministero per gli Affari esteri e la Cooperazione internazionale (Maeci) integrato da fondi del Dipartimento di studi umanistici dell’ateneo maceratese «e in parte dalle ore dei ricercatori coinvolti», segnala Mazzilli. L’instabilità politica della Libia impone delle misure di sicurezza. «Nessuno può uscire da solo in città, siamo sempre scortati dai libici e dalle milizie del territorio», dice Rizzo. «Per gli spostamenti, la permanenza nei siti e il lavoro sul campo contiamo sull’imprescindibile supporto dei nostri colleghi libici» e, l’ambasciata italiana a Tripoli «non fa mai mancare il proprio sostegno, per noi fondamentale», conclude Mazzilli.

Un particolare degli affreschi dell’area funeraria di Sidret el-Balik a Sabratha. Photo © Marcello Benassai

Altri articoli dell'autore

Sono tre le missioni impegnate con il Dipartimento delle antichità libico nel progetto sostenuto da Aliph per mettere in sicurezza, scavare, documentare, salvaguardare e restaurare i monumenti della città antica e del suo porto

L’ingegner Carlo Morosi, che coordina un gruppo multidisciplinare di professionisti per ripristinare il Palazzo arcivescovile e il Duomo della città marchigiana, fa il punto sulla situazione lavori

Un allestimento presenta circa cinquanta dipinti, sculture e oggetti devozionali sopravvissuti al terremoto che colpì il territorio umbro nel 2016, con la speranza di poterli un giorno rivedere nelle proprie sedi d’origine

La 52ma campagna dell’Università Carlo Bo di Urbino nel sito lungo la via Flaminia si concentra sullo scavo delle Grandi Terme e sulla Casa di Asclepio. A lavorarvi, anche 15 studenti texani