Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Martini

Leggi i suoi articoliSta per inaugurare dopo 10 anni di lavori il Polo Reale, il museo più grande d’Italia, e il direttore regionale del Piemonte Mario Turetta ne approfitta per parlare del «modello Torino», di Soprintendenze, di riforme e della nuova organizzazione del Mibact

Si inaugura il 4 dicembre la nuova Galleria Sabauda, dopo la presentazione nell’aprile 2012 del primo lotto allestito nella Manica Nuova di Palazzo Reale (cfr. «Vernissage» n. 320, mag. ’12, p. 17). Allestita dallo Studio Albini Associati di Milano, da Open Building Research e da Rick Mather Architects di Londra, la pinacoteca nata nel 1832 per ospitare le collezioni dinastiche dei Savoia (e poi via via altre, tra cui parte della raccolta di Riccardo Gualino) passa da 4.500 metri quadrati della vecchia sede nel Palazzo dell’Accademia delle Scienze ai quasi 7mila su tre piani del nuovo ordinamento.

L’apertura sarà l’occasione anche per completare il Polo Reale che riunisce, lungo quasi tre chilometri nel complesso architettonico della reggia dei Savoia e delle sue pertinenze, il Palazzo Reale, l’Armeria Reale, la Biblioteca Reale, la Sabauda, il Museo archeologico con il Teatro romano.

A Palazzo Chiablese, che ora ospita le mostre temporanee del Polo, ha sede la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte. La guida dal 2004 Mario Turetta, 56 anni. A lui si deve l’ideazione e la realizzazione, in meno di dieci anni, del progetto del Polo Reale, costato circa 30 milioni di euro (di cui 17 erogati dalla Compagnia di San Paolo, che arrivano a 25 con altri interventi su altre parti del Polo, 2,5 dalla Fondazione Crt, 1,5 dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino). Una laurea in Sociologia ed esperienze diverse nell’amministrazione pubblica (dalla Funzione Pubblica all’Agenzia regionale per l’Impiego), funzionario di I fascia ai vertici del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (Mibact), è stato nel 2007 direttore generale per gli Affari Generali, il Bilancio e le Risorse Umane e, nel 2008, direttore regionale della Lombardia. La Riforma Franceschini abolisce il suo ruolo dalla struttura del Ministero e inserisce il Polo Reale tra i venti musei statali dotati di autonomia, in II fascia.

Dottor Turetta, che cos’è il Polo Reale di Torino? Nasce ora e si inserisce tra i più importanti musei statali italiani.

Oggi è il più vasto museo d’Italia: cinque istituzioni, 46mila metri quadrati per l’esposizione, oltre 700mila opere conservate, visitatori in continua crescita (393mila nel 2013, 13mo museo più visitato nella Classifica di «Il Giornale dell’Arte», e 486mila negli ultimi 12 mesi). Il progetto del Polo Reale nasce nel 2005, quando abbiamo iniziato a ragionare sui quattro musei, più la Biblioteca reale, che, pur insistendo sullo stesso compendio di Palazzo Reale, erano ormai separati in casa, tra loro frazionati fin dal dopoguerra dalla stessa Amministrazione statale. Approfittando della nuova organizzazione del Ministero, che nel 2004 ha previsto le Direzioni regionali, abbiamo fatto ciò che fino ad allora magari qualcuno aveva sognato ma non aveva potuto realizzare. Soltanto con la nascita di una struttura superiore di coordinamento è stato finalmente possibile riconnettere spazi e istituti in un unico complesso, e costituire un grande museo con le sue diverse collezioni: pinacoteca, reperti archeologici, armeria, biblioteca, giardini, la residenza nella sua totalità.

Il nuovo direttore del Polo sarà di II fascia, e potrà essere un esterno al Mibact. Quale autonomia reale avrà rispetto al sistema delle Soprintendenze? Il direttore degli Uffizi, che si vuole «pari grado» rispetto a quello di Louvre e Tate, dovrà chiedere il permesso per restaurare un suo dipinto o prestarlo per una mostra? All’esterno di norma non succede: il direttore ha l’autorità e l’autorevolezza per decidere.

C’è in effetti curiosità e qualche dubbio. Aspettiamo di vedere che cosa verrà scritto nei decreti delegati, per ora abbiamo visto soltanto la «norma primaria», il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm). Il Dm di regolazione degli uffici di II livello dovrebbe arrivare presto. Quel che è certo è che, stando così le cose, le competenze e le responsabilità si intrecceranno tra dirigente generale dei Musei, a livello nazionale, e direttori di musei e soprintendenti, a livello locale. La struttura del Polo Reale prevede un direttore e, per ciascun museo, un responsabile delle collezioni, non più come oggi provenienti dalla Soprintendenza ma interno allo stesso museo. Con la Riforma Franceschini i musei (così come i castelli, mentre è meno chiaro quanto avverrà per le aree archeologiche) vengono «scissi» dalle Soprintendenze per fare riferimento a un sistema gerarchico nuovo. Ogni regione avrà un responsabile del coordinamento dei musei e dei siti del territorio. Questa formula è ancora da affinare: c’è ad esempio il dubbio sul fatto che anche i 20 musei di I fascia, dotati di autonomia, debbano essere coordinati da un dirigente ai musei, che sarà di II fascia. Per quanto riguarda i prestiti museali, parrebbe che sia compito del direttore generale, sentiti i soprintendenti per quanto riguarda la tutela. Certo, come è evidente ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere e piccoli passi avanti già compiuti e ancora da compiere.

Al di là di una più articolata e coerente offerta culturale al pubblico, quali vantaggi porta all’amministrazione statale questo accorpamento?

Oltre a essere un’operazione culturalmente e filologicamente corretta, per rimettere insieme ciò che già stava insieme, il Polo Reale nasce anche da un’esigenza di economia e di razionalizzazione, dal personale alla manutenzione, ai contratti dei consumi. Oggi abbiamo un’unica biglietteria invece di cinque, e una sola «control room». Dal punto di vista della comunicazione e del marketing, poi, prima avevamo cinque bei musei ma nessuno tra i primi a livello nazionale, oggi possiamo proporre il più grande museo d’Italia. Aumenta il suo appeal, la sua capacità di interagire. Il sostegno convinto da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti (Ministero, enti locali, Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt, Consulta di Torino) conferma il fatto che quando un progetto è importante, forte, strategico, i partner arrivano e così le risorse. Negli ultimi anni si è così intervenuti sull’intero complesso, dalla sezione Torino del Museo archeologico ai lavori per la Cappella guariniana della Sindone, dalle nuove biglietteria e area didattica ai locali ipogei per climatizzazione e riscaldamento. C’è un dato da aggiungere, fondamentale. Fino agli anni ’90 probabilmente questo accorpamento non era sentito come una necessità, non prima che Torino iniziasse la sua grande trasformazione che l’ha portata prima a riconoscersi, poi a ricercare una nuova identità come capitale culturale. In breve: quando c’era solo la Fiat nessuno si poneva il problema che questi cinque musei fossero separati, nessuno sentiva l’esigenza (e l’opportunità) di un nuovo grande museo.

Considerati i tempi rapidi di realizzazione e la collaborazione tra soggetti pubblici diversi, e di questi con forze private, il Polo Reale è considerato il prodotto più recente del «modello Torino». Lei che conosce bene la realtà del Ministero, da Roma a Milano, come lo spiega?

Il «modello Torino» esiste, ed è prima di tutto un’esperienza di «buone pratiche» che dovrebbe essere esportata in altre realtà. Nasce dallo sforzo di ripensare alla natura di Torino. Alla metà degli anni ’90 si individuò la carta culturale come uno strumento di identità e di sviluppo. Da allora c’è stata la «volontà comune» e la capacità, da parte dell’intera città e delle sue forze pubbliche e private (in primis, le fondazioni di origine bancaria), di individuare un obiettivo e perseguirlo in modo convinto e condiviso, con continuità indipendentemente dal colore politico delle amministrazioni. Ministero ed Europa hanno erogato finanziamenti importanti, perché il progetto culturale di Torino è stato considerato forte e convincente. Alcuni grandi eventi hanno dato una mano, ma direi soprattutto che la città è stata in grado di gestirli al meglio: dai Giochi Olimpici del 2006 alle celebrazioni dell’Unità d’Italia nel 2011. E sarà così anche per Expo 2015. Tutta questa concordia può sembrare banale e scontata, ma non è così. Qui ci sono un «humus» e un rigore particolari, la serietà del lavoro che si concretizza in un’idea di servizio per la collettività. Mi rendo conto del rischio della retorica, ma credo che tutto questo sia facilmente verificabile, anche nel nostro settore delle Soprintendenze: chi arriva da fuori, questa consuetudine la sente e la fa sua.

Il suo mandato ha coinciso con una stagione positiva per i beni culturali del Piemonte.

Questo è un territorio in cui negli ultimi vent’anni si è lavorato molto sull’hardware. In un recente convegno si calcolava in circa 500 milioni di euro l’investimento in Piemonte nel solo sistema dei beni culturali statali. Il mio primo passo da direttore regionale è stato, ad ottobre 2004, l’atto istitutivo della Fondazione Museo delle Antichità Egizie, esperienza pilota e allora rivoluzionaria in Italia di collaborazione pubblico-privata in un grande museo. Abbiamo poi creato, a Venaria Reale, il Centro di Conservazione e Restauro e il Consorzio, abbiamo riaperto Villa della Regina e lavorato sui castelli come Agliè e Racconigi. Certo, molto c’è ancora da fare, a partire dalla valorizzazione e dalla messa a sistema del circuito delle residenze sabaude. Considerando un aspetto: i castelli della Loira, spesso indicati come esempio, non sono per nulla un circuito, se non nelle informazioni turistiche e nei pacchetti dei tour operator privati. Lo stesso Polo Reale nasce il 4 dicembre e da lì dovrà crescere. Prossima tappa, la riapertura dei Giardini Reali restaurati, a fine 2015 dopo l’Ostensione della Sindone (19 aprile-24 giugno).

Che significato ha per lei l’inserimento di Monferrato, Langhe e Roero nella Lista del Patrimonio Unesco?

Sul patrimonio vitivinicolo abbiamo lavorato per più di 4 anni, tra mappatura del territorio, scrematura, coordinamento, accompagnamento di vari soggetti. Questa nomina ha già prodotto esiti concreti, di presa di coscienza: per ottenere il risultato, il territorio ha dovuto far conto con le richieste dell’Unesco, accettarne limiti oltre che opportunità, ad esempio sui propri piani regolatori e di sviluppo. D’ora in avanti si tratta di vigilare per soddisfare le richieste Unesco su tutela e sensibilizzazione. Non è sufficiente dire «basta capannoni»: bisogna pensare a un nuovo modo di costruire e di riconvertire quanto già esiste.

Da tecnico, che cosa propone a livello nazionale?

Oggi le norme ci sono, le persone anche (perché non è vero che manca il personale: ciò che manca davvero sono i finanziamenti) ed è aumentata la consapevolezza della società civile. Io sono molto fiducioso. Le stesse Soprintendenze si son via via trasformate da organo di controllo (i «poliziotti severi»…) a organo di consulenza per i progettisti e le imprese, di accompagnamento a una migliore progettazione condivisa. Ciò che credo si debba fare ora è dare certezza: serve una visione e una regia univoca e non frammentata. È anche per questo che ho difeso, anche con il ministro, la necessità di una figura di coordinamento sul territorio quale è stato il direttore regionale. Perché il centro è forte se lo è il territorio, e viceversa. La riforma elimina questa figura. Vedremo.

Tra poco non sarà più direttore regionale: lei è funzionario di I fascia e non può aspirare alla direzione del Polo. Qual è il suo futuro? Pensa a un ruolo superiore a Roma?

Sono 24 le posizioni da direttore generale del nostro Ministero, a Roma o sul territorio (i 7 musei di prima fascia). Abbiamo ancora qualche mese davanti. Ho sempre detto di voler essere funzionale al progetto di sviluppo del Ministero, in cui credo. Ho la fortuna di lavorare in una delle amministrazioni più interessanti dello Stato. Sarò felice di essere chiamato ovunque. O quasi.

Articoli correlati:

Assi nella Manica

Una veduta aerea del Polo Reale di Torino

Mario Turetta

Altri articoli dell'autore

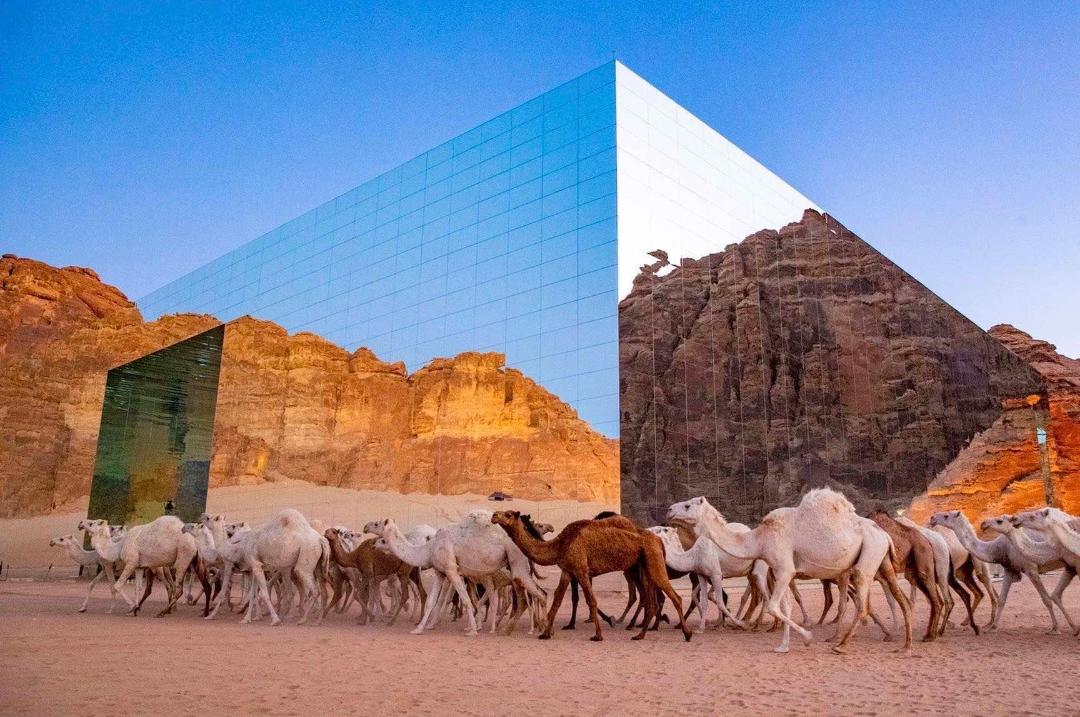

«Abbiamo avuto la fortuna, o la visione, di arrivare in Arabia Saudita quando il terreno era ancora vergine», dice Massimo Fogliati, uno dei titolari dell’azienda, che oggi è impegnata in progetti, musei ed eventi «ad alto contenuto culturale e tecnologico», come la Biennale di Gedda

Con il numero di marzo, dopo 200 «Pagelle dei musei italiani», la nostra esperta conclude la sua «indagine sul campo» attraverso allestimenti, illuminazione, servizi, sistemi informatici, caffetterie e bookshop. A tutto ha dato un voto: anche ai fasciatoi nelle toilette

Capitale Europea della Cultura 2025, la «Manchester tedesca», distrutta dagli Alleati e ricostruita come Karl-Marx-Stadt, oggi rilegge sé stessa e il proprio passato urbano. E punta a coinvolgere «la gente» perché faccia sentire la sua voce

I consigli di turismo letterario per il mese di dicembre