Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesca Romana Morelli

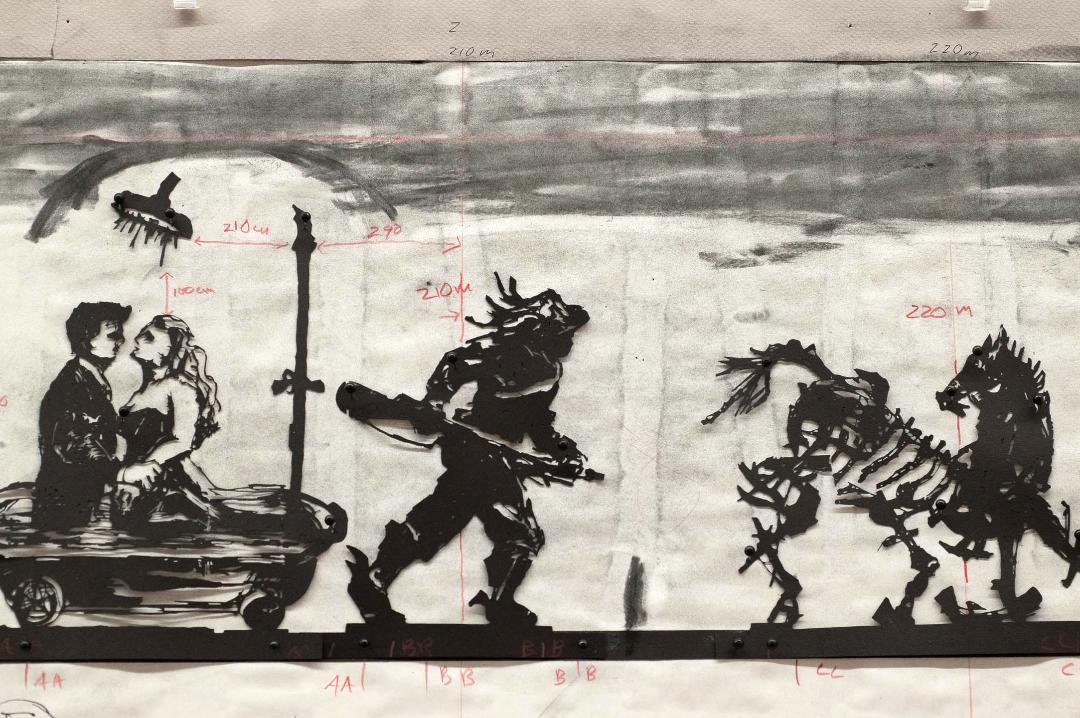

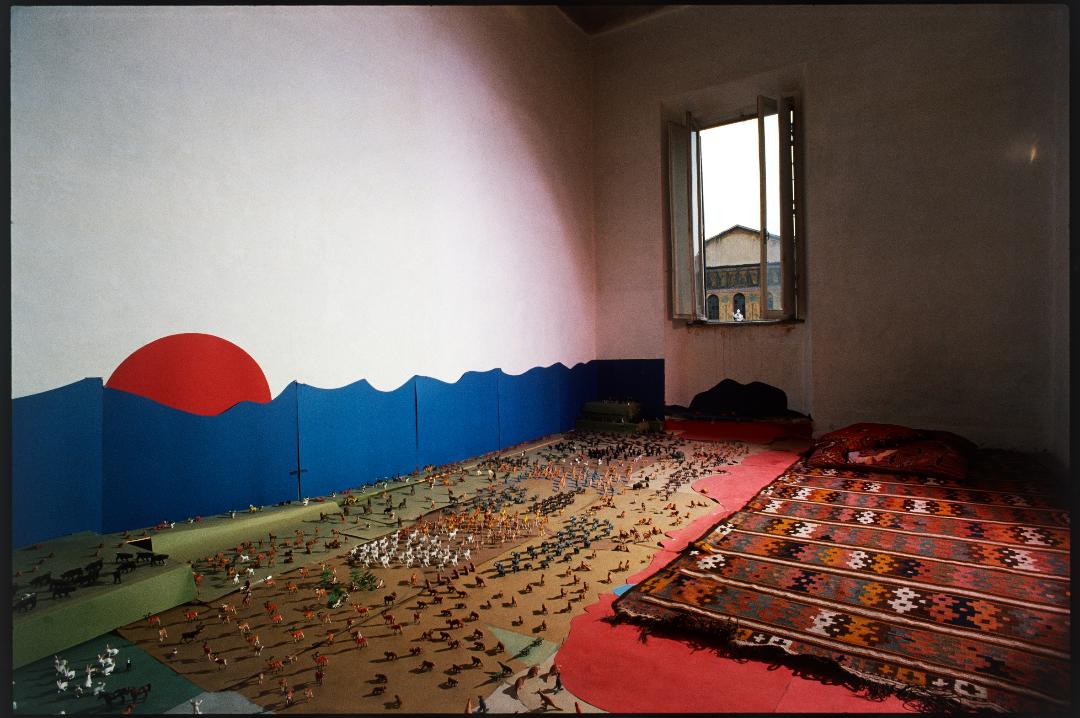

Leggi i suoi articoliDal 24 ottobre al 24 gennaio le Scuderie del Quirinale e l’Accademia di Francia-Villa Medici, dedicano una retrospettiva a Balthus. Ne è curatrice Cécile Debray, conservatrice del Centre Pompidou di Parigi, con la consulenza scientifica di Jean Clair affiancato da Matteo Lafranconi per la tappa romana della mostra (catalogo Electa) che nel 2016, dal 24 febbraio al 19 giugno, modificata e sintetizzata si trasferirà al Kunstforum di Vienna. Alle Scuderie un centinaio di dipinti ripercorre la stagione creativa di Balthus, con comparazioni con alcuni soggetti di André Derain e Alberto Giacometti e la letteratura che lo ha ispirato (Emily Brontë, Lewis Carroll, Pierre Klossowski). A Villa Medici una cinquantina tra dipinti, studi e polaroid (l’artista le utilizzò come fasi preliminari del suo lavoro) indagano l’iter creativo dell’autore. Balthazar Klossowski de Rola (1908-2001), detto Balthus, nasce a Parigi. La madre ebbe una relazione con il poeta Rainer Maria Rilke, primo mentore del giovane. Nel 1927 è in Italia: copia Piero ad Arezzo, scopre i maestri del Realismo Magico. Dal 1933 vive a Parigi, frequentando intellettuali, artisti, filosofi, etnologi e psichiatri legati alla rivista «Minotaure», ma tuttavia rifiuta l’etichetta di surrealista. Incontra Georges Bataille e Pierre-Jean Jouve, amici di suo fratello, lo scrittore Pierre Klossowski. In mostra, fra le altre opere, «La toilette de Cathy», ispirato al romanzo Cime tempestose e a un suo amore infelice, «Il re dei gatti», e «Les enfants Blanchard», acquistato da Picasso. Nel 1934 la prima personale di Balthus scandalizza con «La strada», in cui i passanti, isolati nei propri pensieri, ignorano l’aggressione subita da una giovinetta. Altri celebri dipinti ora esposti sono «La Patience», «La Chambre» e «Le Rêve II». Tra il 1961 e il 1977 a Roma dirige l’Accademia di Francia: si apre una fase di nuove sfide artistiche, come mostrano «La chambre turque», «Japonaise à la table rouge» e «Le chat au miroir». Abbiamo intervistato la curatrice.

Jean Clair riporta l’iconografia di Balthus a quella cultura che, negli anni Trenta, nel rendere manifesta una «violenza legata alla sessualità» si nutre di una «corrente sadiana». È d’accordo?

Il fratello di Balthus, Pierre Klossowski, ha analizzato questo aspetto in modo illuminante. Attraverso la letteratura e la psicoanalisi, Balthus invece di tentare di dare corpo ad atmosfere oniriche o a rappresentazioni tipiche di Dalí o Magritte, costruisce raffigurazioni realistiche di scene ordinarie con tecniche tradizionali, fino a evocare una sensazione perturbante. Il loro significato è spesso misterioso e aperto. Dipinti come «La Chambre» oscillano tra l’erotismo e il grottesco.

Un altro estimatore di Bathus, lo scrittore e drammaturgo Antonin Artaud, dichiarò che la sua pittura sa di «peste». Che cosa intendeva?

In parte è una proiezione di Artaud che ha condiviso con Balthus una sorta di identificazione e in parte Artaud si riferiva alla crudeltà espressa dal pittore nel suo lavoro. In una lettera alla fidanzata l’artista sostiene che ha dipinto «Leçon de guitare» (un dipinto in cui il corpo di una ragazza è crudelmente utilizzato come strumento musicale, Ndr) per attirare l’attenzione e creare disturbo, l’unico modo per sentirsi vivo. Questo atteggiamento riflette quel decennio di crisi sociale e culturale precedente il secondo conflitto mondiale. Nella mostra evoco questo aspetto tramite un confronto tra una natura morta di Derain (con coltello e ciotola di sangue) e una di Balthus (con martello e brocca rotta).

Perché Balthus rimane difficile da inquadrare nell’arte del ’900?

È rimasto volutamente isolato, ma a ben guardare la sua figurazione è divenuta un riferimento per artisti come Lucian Freud e alcuni fotografi giapponesi.

La mostra offre una nuova chiave di interpretazione dell’opera di Balthus?

Il nostro periodo è caratterizzato da discussioni circa le tematiche trattate da Balthus, come l’erotismo o le adolescenti protagoniste di scene ambigue (lo scorso anno a Essen, in Germania, il Museo Folkwang ha annullato per «sospetta pedofilia» una mostra di sue fotografie che ritraggono una giovane modella, Ndr). Io ho messo in primo piano le sue fonti intellettuali, le amicizie artistiche, con alcuni confronti (Carroll, Giacometti, lo stesso Pierre Klossowski). Ho voluto rafforzare un approccio «formale» al suo lavoro, mettendo in luce l’utilizzo del disegno, della pittura e della fotografia.

Altri articoli dell'autore

Una sessantina di opere di 51 artisti (da Parmigianino a Schiele, da Boetti a Kentridge), entrate nella collezione dell’istituto romano grazie a tre milioni finanziati dallo Stato, sono ora visibili a Palazzo Poli

Un’antologica nel Casino dei Principi a Villa Torlonia e al Mlac di una delle artiste più moderne e complesse del Novecento

L’allestimento da Tornabuoni è una continua scoperta all’interno dell’emisfero artistico e umano dell’artista torinese

Dopo cinque anni il direttore saluta il Macro di Roma con una collettiva di oltre trenta artisti che intende «restituire uno sguardo dinamico al visitatore»