Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Barbara Antonetto

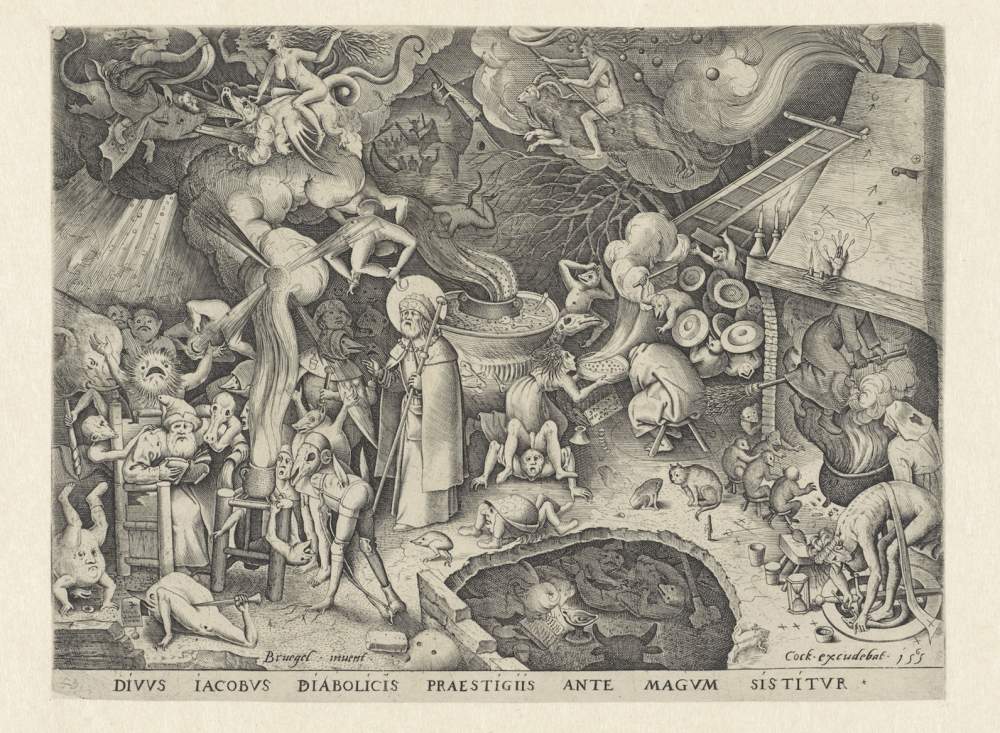

Leggi i suoi articoliBruges (Belgio). Una vecchia con la scopa volante, un calderone in cui ribollono misteriose pozioni e un gatto malefico: com’è entrata l’icona della strega nell’immaginario collettivo? La stregoneria è stata più volte oggetto di studi ed esposizioni che hanno ricostruito il fenomeno della caccia alle streghe, delle persecuzioni e dei processi, ma di recente Renilde Vervoort della Radbould University di Nimega ha condotto un’originale ricerca iconografica volta a individuare la matrice dello stereotipo. Studiando la raffigurazione della stregoneria in Olanda tra il 1450 e il 1700 ha individuato in due incisioni di Pieter Brueghel il Vecchio il modello cui si ispirò la pittura fiamminga e olandese e l’iconografia successiva. Se i processi alle streghe iniziarono intorno al 1430, l’immagine stereotipata della vecchia con il calderone e la scopa volante è assente fino al 1565. In quella data il fenomeno della caccia alle streghe aveva raggiunto il suo apice anche a causa dell’irrigidimento delle condizioni climatiche. Come per la peste, si cercavano dei capri espiatori e così un nuovo atto di accusa andò a sommarsi a quelli di eresia e ai tanti altri che colpivano le donne che secondo la superstizione avevano rapporti sessuali con il diavolo. I testi scritti relativi ai processi cominciarono a essere corredati di immagini e gli artisti si misurarono con il problema di illustrare le streghe. «Ritrarre delle persone che di fatto non esistevano non era facile e non v’era neppure una tradizione iconografica a cui rifarsi», fa notare la Vervoort. Le prime miniature a corredo dei manoscritti insistevano sui sabba notturni, ma spesso non erano difficilmente riconoscibili quali immagini di stregoneria se considerate separatamente dal testo. Nel 1564, sull’onda degli eventi e con grande fiuto per gli affari, l’editore di Anversa Hieronymus Cock decise di pubblicare una stampa sulla stregoneria e la commissionò a Pieter Brueghel il Vecchio. Considerato dai contemporanei Bosch redivivo per la sua ispirazione tra il moralistico e il fantastico, l’artista aveva già realizzato disegni visionari «tradotti» da Cock in stampe di successo. Parallelamente all’attività di pittore, svolgeva infatti anche quella di disegnatore di stampe (lasciando l’incisione vera e propria ad altri, in questo caso a Pieter van der Heyden), sia perché più redditizia, sia perché garantiva una fama che mai avrebbe potuto raggiungere solo attraverso i dipinti (realizzati peraltro per committenti privati e quindi riservati a pochi). L’argomento era rischioso, le streghe erano considerate peggio degli eretici, la negromanzia era segretamente praticata negli ambienti clericali e di corte e la paura di cospirazioni con il demonio largamente diffusa. Occorreva dunque un salvacondotto individuato in san Giacomo. I due disegni raffigurano «San Giacomo nell’antro del mago Ermogene» e «San Giacomo e la caduta di Ermogene», ma sono un trattato di demonologia per immagini: ad esempio i giullari, che ai nostri occhi paiono innocenti intrattenitori, erano considerati agenti del demonio come si legge nel Malleus Maleficarum.

Le incisioni avevano un potenziale di circolazione e diffusione inimmaginabile prima della recente invenzione della stampa e venivano utilizzate come fonte di ispirazione dagli artisti. Fu così che quelle due scene che fornivano un linguaggio visivo con cui raffigurare la stregoneria, nell’arco di poco tempo furono riprese da vari artisti fiamminghi e olandesi tra i quali Frans Francken II, David Teniers II, Cornelis Saftleven e Jacques de Gheyn II. Le opere «derivate» dalle incisioni di Brueghel sopravvissute fino ai giorni nostri sono oltre 150.

Una buona parte di esse è esposta, insieme ad alcuni oggetti e feticci, in un luogo di grande suggestione per una mostra sulle streghe: i sottotetti dell’antico Sint-Janshospitaal di Bruges («Le streghe di Brueghel. Scene di stregoneria nei Paesi Bassi tra il 1450 e il 1700», fino al 26 giugno). In mostra anche opere più antiche rispetto alle due stampe che ne costituiscono il fulcro, come «La strega» di Dürer, incisione del 1500 ca in cui mancano gli attributi del calderone e della scopa volante e la strega ha corpo muscoloso e lineamenti duri come un uomo: una donna forte che incute paura e quindi deve essere neutralizzata tra le fiamme del rogo.

David Teniers II, «Le streghe», 1635, collezione privata

Pieter van der Heyden (da Pieter Brueghel il Vecchio), «San Giacomo nell’antro del mago Ermogene», 1565, Amsterdam, Rijksmuseum

La «campana dell'infamia» dal Noordbrabants Museum di 's-Hertogenbosch

Altri articoli dell'autore

Spoleto, città che si potrebbe definire un palinsesto di secoli costellato di sculture degli anni Sessanta, per la presentazione dell’annata olearia ha ideato percorsi turistici tra i Colli Amerini e i Colli Orvietani alla scoperta di tesori d’arte e del prodotto più rappresentativo della storia millenaria di quei territori

Un’imponente operazione di restauro sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha salvato Palazzo Guiccioli, in cui hanno trovato sede il museo che racconta la vita e l’opera del prototipo del poeta romantico con opere e tecnologie interattive, il Museo del Risorgimento e il Museo delle bambole

Tour tra i carrugi con il naso all’insù alla scoperta di un’epoca di grande fulgore nella storia del capoluogo ligure

L’edizione 2025 della più antica mostra mercato europea si terrà a Bruxelles dal 26 gennaio al 2 febbraio nella veste eclettica che ormai da anni la contraddistingue: ospite d’onore Joana Vasconcelos a sottolineare il dialogo tra arte antica e arte contemporanea