Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesca Filippi

Leggi i suoi articoliIn anni recenti, l’insegnamento della Storia dell’arte nelle scuole secondarie di II grado e, di conseguenza, l’editoria scolastica per questa disciplina sono cambiati non soltanto con i naturali sviluppi del clima culturale e dei metodi didattici, ma anche in risposta a provvedimenti legislativi che hanno modificato sostanzialmente il numero dei fruitori dell’insegnamento e il monte orario a disposizione per la materia.

L’insegnamento della Storia dell’arte

Una prima svolta significativa è avvenuta nel 2010 con la riforma Gelmini, che ha portato alla chiusura degli istituti d’arte e all’eliminazione della Storia dell’arte dal primo biennio degli istituti tecnici per il turismo e dall’intero ciclo di studi degli istituti professionali. Nonostante le numerose battaglie che hanno visto in prima fila l’Associazione nazionale insegnanti di Storia dell’arte (Anisa), e nonostante le speranze inizialmente riposte nel decreto Buona Scuola (n. 105 del 2015), la situazione rimane invariata. Ancora recentemente, lo scorso 18 aprile, Italia Nostra ha firmato un appello per il ripristino degli Istituti d’Arte e il reinserimento della Storia dell’arte in tutti gli ordini di scuole.

I destinatari dell’insegnamento, e quindi dei libri di testo di Storia dell’arte, sono oggi principalmente gli studenti dei licei. Dati alla mano, e considerando il numero di domande di iscrizione degli ultimi anni, si tratta, complessivamente, della maggioranza degli studenti delle scuole secondarie di II grado. Nel 2019-20, secondo i dati forniti dal Miur (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca), i liceali saranno circa 270.892 (il 54,6% degli iscritti alle superiori), con una netta preponderanza di iscritti allo Scientifico.

Una volta sui banchi di scuola, lo studio della Storia dell’arte avviene nelle singole scuole con obiettivi di apprendimento specifici (secondo le Indicazioni nazionali per i licei/Linee guida del 2011) e con docenti che provengono da percorsi universitari diversi (e anche su questo tema le polemiche non mancano). A giudicare dai numeri, la maggior parte degli alunni non si confronterà, come forse alcuni si aspetterebbero, con insegnanti laureati in Lettere. Questi risultano infatti per lo più esclusi dai licei scientifici, poiché l’accesso alla classe di concorso in Disegno e Storia dell’arte (A17) presuppone un curriculum formativo con 60 crediti nelle discipline del Disegno.

Nella maggioranza dei casi si tratterà piuttosto di diplomati negli Istituti d’Arte, diplomati e laureati nelle Accademie di Belle Arti, laureati al Dams (Discipline Artistiche Musicali e dello Spettacolo), in Conservazione e Restauro dei Beni culturali e, forse soprattutto, in Architettura. Nelle Linee generali indicate dal Ministero per l’insegnamento della Storia dell’arte nel liceo scientifico si legge d’altra parte che «lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la Storia dell’architettura. Le arti figurative saranno considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione a essa».

Si tratta di un dato significativo sul piano culturale che, stando all’offerta editoriale, le case editrici scolastiche sembrano tenere bene in conto, orientando sempre di più la loro produzione verso una maggiore integrazione dell’architettura nella narrazione storico-artistica (anche con apparati iconografici dedicati), incaricando autori esperti della materia e fornendo strumenti integrativi di approfondimento, come i fascicoli Il Disegno della città e Grammatica dell’architettura del gruppo editoriale Pearson, La fabbrica dell’Architettura di Laterza, gli Studi di architettura (firmati da Vittorio Gregotti) di Atlas o le Architetture urbane di Electa Scuola.

I contenuti strettamente disciplinari costituiscono tuttavia soltanto una (piccola) parte del lavoro che impegna autori ed editori per rispondere alle nuove esigenze della scuola. Nell’ultimo quindicennio ci sono stati anche per quanto riguarda strumenti e metodi didattici. Volendo risalire alle origini, si può tornare alla Raccomandazione del Parlamento europeo che nel 2006 ha introdotto le «competenze» (una «combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto») ed elencato le otto considerate fondamentali «per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione».

Alcune tra queste (come la comunicazione nelle lingue straniere, la competenza digitale, le competenze sociali e civiche e la consapevolezza ed espressione culturale) interessano in maniera significativa anche lo studio delle materie umanistiche e della Storia dell’arte, cui il Governo italiano attribuisce il compito di insegnare a «essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione».

Il cambiamento

Il complesso cambiamento che ha interessato l’insegnamento della Storia dell’arte in questi anni trova un riscontro diretto nei libri di testo di nuova generazione. Mentre la didattica cambiava, l’editoria scolastica teneva il passo immettendo sul mercato una quantità di proposte editoriali tra le quali è oggi piuttosto difficile, per i non addetti ai lavori, orientarsi. Le grandi narrazioni di un tempo hanno lasciato spazio a storie che, generalmente più ampie nelle geografie e aggiornate fino al contemporaneo, riconoscono una centralità inedita all’analisi d’opera, equiparata, nelle indicazioni ministeriali, agli esercizi di lettura e traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici e saggistici.

La struttura portante del racconto si è progressivamente aperta all’inclusione di schede, focus e attività pratiche, e i manuali si prestano a un utilizzo a più livelli mostrando, in generale, un’elevata ricettività nei confronti delle indicazioni europee e nazionali sulla cittadinanza attiva, sui «Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento» (la ex Alternanza scuola-lavoro introdotta dalla Buona Scuola e oggi obbligatoria per tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori), sulla didattica inclusiva (Bisogni Educativi Speciali-Bes) e sullo sviluppo di competenze linguistiche (per esempio attraverso la metodologia Clil-Content and Language Integrated Learning) e digitali.

A quest’ultimo proposito è utile sottolineare come le norme «Per promuovere lo sviluppo della cultura digitale e l’alfabetizzazione informatica» contenute nella legge n. 128 del 2013 abbiano influenzato profondamente la concezione dei libri di testo, rendendo adottabili soltanto i testi in modalità digitale o in modalità mista. Pur riconoscendo alla «forma libro» il ruolo di organizzare contenuti complessi in un percorso narrativo autorevole e unitario, la legge ha sottolineato le innumerevoli potenzialità del digitale nell’integrare codici comunicativi diversi, nel fornire contenuti selezionabili dal docente in base alle necessità dei singoli contesti di apprendimento e nel favorire l’interazione formativa (Social Learning), l’attività autonoma e la personalizzazione del lavoro da parte degli studenti.

La produzione dei volumi cartacei è così, oggi, soltanto uno degli ambiti di interesse delle case editrici scolastiche, che si sfidano sulla capacità di elaborare materiali integrativi (come video, itinerari multimediali, linee del tempo interattive e persino musei virtuali), applicazioni per la lettura e la personalizzazione dei testi su diversi dispositivi (libro liquido) e piattaforme integrate per mettere in rete contenuti interdisciplinari. E non solo, perché il digitale ha anche ampliato l’offerta di strumenti esclusivamente dedicati ai docenti (in passato generalmente limitata a una guida cartacea), come database di immagini, lezioni in Power Point, percorsi di approfondimento o verifiche già predisposte.

La legge 128/2013 ha anche abolito il vincolo, di almeno 6 anni, per le nuove adozioni e quello, di almeno 5, per l’immodificabilità dei contenuti dei libri di testo. Gli insegnanti, pur nei limiti dei tetti di spesa a carico delle famiglie, possono scegliere più liberamente di cambiare manuale, ma possono anche decidere di elaborare materiali didattici digitali alternativi ai libri di testo, in accordo con gli istituti scolastici e nominando un docente supervisore a garanzia della qualità dell’opera.

Una strada che al momento risulta poco frequentata e non sembra turbare né l’uscita (tutto considerato limitata) di nuovi titoli né, soprattutto, il continuo lavoro di integrazione, modifica e aggiornamento delle opere in catalogo (spesso disponibili in più configurazioni, da 3 e 5 volumi a seconda dei corsi di studio), che nel caso di testi di successo e di lunga durata, come quelli di Carlo Bertelli (Pearson), Giorgio Cricco e Francesco Di Teodoro (Zanichelli) o Gillo Dorfles (Atlas), danno luogo a genealogie di manuali a volte difficili da riconoscere e ripercorrere.

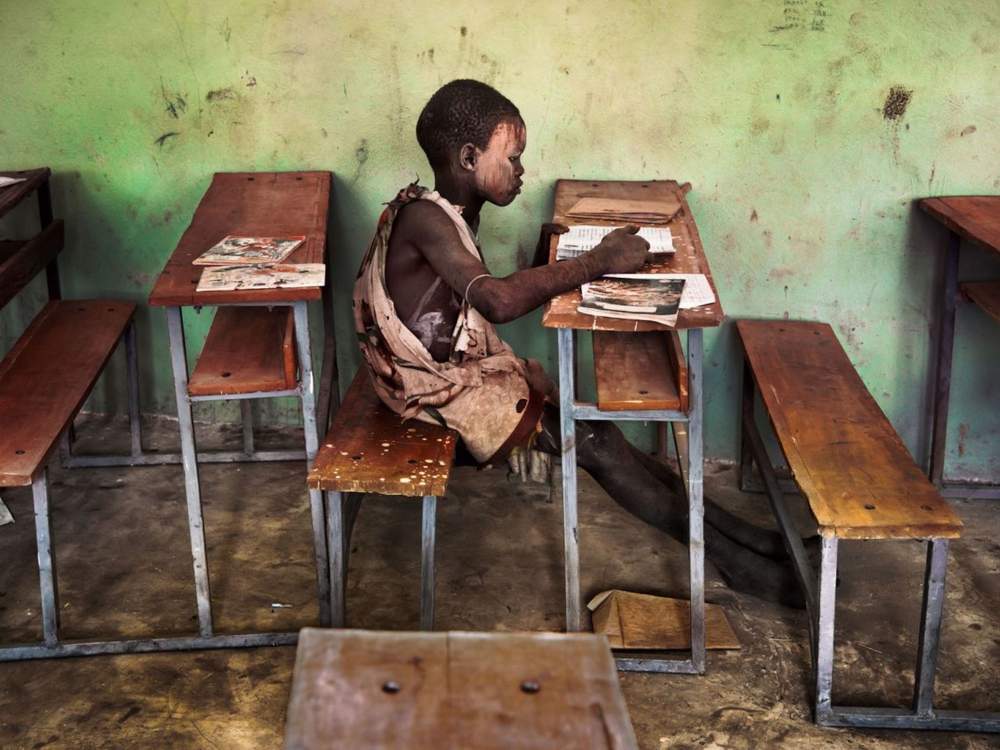

La fotografia «Omo Valley, Etiopia», 2013, di Steve McCurry, parte del suo progetto «Leggere», ora esposto alle Gallerie Estensi di Modena fino al 6 gennaio 2020. © Steve McCurry

Altri articoli dell'autore

Guido Tattoni, direttore di NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, riflette sul tuolo dell’accademia come luogo di apprendimento, ma anche di ricerca, sperimentazione e costruzione di visioni sul presente e sul futuro

Al via la VI edizione del corso di Gallerie d’Italia ideato per formare esperti del management del patrimonio e delle collezioni corporate

Settis e Montanari hanno curato e scritto i 5 volumi di questo corso di storia dell'arte con un team di studiosi che si è cimentato nel difficile compito di tradurre la storia in materia vivente