Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Nicoletta Biglietti

Leggi i suoi articoliUn bagliore, e tutto scompare. Forse. Perché quando la polvere da sparo di Cai Guo-Qiang accende l’aria, ciò che sembra distruzione è, in realtà, nascita e creazione. Ogni esplosione è una pennellata, ogni nube un gesto calcolato e incontrollabile insieme. E un martedì sera, il 22 ottobre 2025, il Centre Pompidou si è acceso un l’ultima volta prima della chiusura quinquennale per restauro. Prima di «spegnersi», però, il museo si è vestito di luce, fumi e fuochi: è stato «The Last Carnival», l’ultimo atto firmato dall'artista cinese. Un «fresco pirotecnico diurno» che ha illuminato la facciata progettata da Renzo Piano con fuochi, colori e algoritmi.

Nato nel 1957 a Quanzhou, nel Fujian, figlio di un calligrafo che gli insegnò la pazienza del segno, Cai ha imparato presto che l’inchiostro e il fuoco raccontano la stessa storia: quella dell’impermanenza. Dopo gli studi in scenografia alla Shanghai Theatre Academy, ha lasciato il teatro per portare il palcoscenico nel mondo reale, nei cieli, nei deserti e nelle piazze. Oggi vive tra New York e la Cina, ma il suo vero studio è l’atmosfera: uno spazio aperto dove ogni opera esplode, si dissolve e lascia traccia.

La sua poetica è fatta di contrasti. Usa la polvere da sparo come i pittori usavano il pennello, eppure il suo segno nasce dal rischio, dall’imprevisto, dall’esplosione controllata. «È la mia calligrafia», ha detto più volte, spiegando che il fuoco per lui è un linguaggio di energia, una scrittura istantanea che connette scienza, cosmologia e memoria. Le sue gunpowder drawings, grandi carte bruciate, sono mappe del caos: resti di un evento che è insieme distruzione e creazione. I curatori che lo hanno seguito – dal Guggenheim al Power Station of Art di Shanghai – parlano di «pittura del tempo», dove il gesto diventa rito. I critici oscillano: c’è chi lo definisce un poeta dell’invisibile, chi un regista del sublime e chi vede nel suo lavoro una riflessione sulla memoria collettiva e sull’impossibilità di controllare la materia.

Le sue opere sono tappe di una mitologia personale costruita con il fuoco. In «Head On» (2006), novantanove lupi in corsa si schiantano contro un muro di vetro invisibile: una scena sospesa tra violenza e ironia, allegoria di conformismo e destino. Al Deutsche Guggenheim dove debuttò, il pubblico restò immobile come di fronte a un’esplosione congelata. Due anni dopo, nel 2008, Pechino guardò al cielo: le sue impronte di fuoco, parte della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, segnarono per pochi secondi l’asse monumentale della città. «Footprints of History» lo chiamarono: un cammino di fiamme visibili dallo spazio. Ma la trasmissione televisiva usò parzialmente sequenze digitali e la polemica sull’autenticità dell’evento non si spense mai. Cai rispose con il silenzio: «Non importa se è reale o meno, importa che sia successo».

Cai Guo-Qiang, «Footprints of History», 2008, Perchino.

Nel 2015, dopo anni di tentativi falliti, riuscì a far salire nel cielo una scala di fuoco alta cinquecento metri. «Sky Ladder», accesa per la nonna, si accese nella notte come un rito di passaggio. Il documentario di Kevin Macdonald, prodotto da Netflix, ne cattura la vibrazione: un artista che guarda il cielo e si commuove, mentre la scala scompare nell’aria. Da quel momento, la sua ossessione è diventata il legame tra la terra e il cosmo, tra il gesto umano e l’invisibile. In «The Ninth Wave» (2014), una barca di animali imbalsamati galleggia su un mare nero d’inchiostro: un’apocalisse silenziosa che parla dell’Antropocene e della colpa. Poi, in «Falling Back to Earth» a Brisbane, trasforma interi spazi museali in ambienti naturali sospesi tra sogno e rovina.

La tensione tra bellezza e pericolo lo ha portato fino al Centre Pompidou con «The Last Carnival», uno spettacolo in cui fuochi, droni, algoritmi e il suo nuovo modello d’intelligenza artificiale, cAI™, hanno guidato una sinfonia di luce visibile in tutta Parigi. Alcuni critici hanno parlato di «rito futurista», altri di «spettacolo da fine del mondo». Ma tutti concordano: nessun altro artista contemporaneo sa unire tradizione e tecnologia in un gesto così totale.

I riconoscimenti non sono mancati nella sua carriera. Leone d’Oro alla Biennale di Venezia nel 1999, Hiroshima Art Prize nel 2007, Fukuoka Prize nel 2009, e il Medal of Arts del Dipartimento di Stato americano: il suo percorso è una mappa di premi che attraversano continenti e culture. Eppure, la sua opera continua a dividere. Nel 2025, un’esibizione pirotecnica in Tibet ha scatenato critiche internazionali: accuse di insensibilità culturale, preoccupazioni ambientali con titoli «incisivi» da ArtNews al South China Morning Post. Ma anche in questo caso, come nel 2008 durante l’apertura delle Olimpiadi di Pechino, Cai Guo-Qiang non si è difeso. «L’arte deve rischiare», ha detto, confermando che il suo lavoro non è mai comodo né neutro. Ed è proprio questa tensione — tra polemica e creazione — che definisce Cai Guo-Qiang: un artista che dipinge con il fuoco per mostrare ciò che brucia dentro la storia, che trasforma ogni detonazione in un ricordo e ogni esplosione in un frammento di tempo. Fino a quando tutto tace e resta solo il segno del fumo. Perché forse spariranno il bagliore, la scia e la luminosità, ma l’arte di Cai Guo-Qiang, nel suo essere tra il visibile e l'ignoto, rimane.

Cai Guo-Qiang, «The Last Carnival», 2025, Centre Pompidou, Parigi.

Altri articoli dell'autore

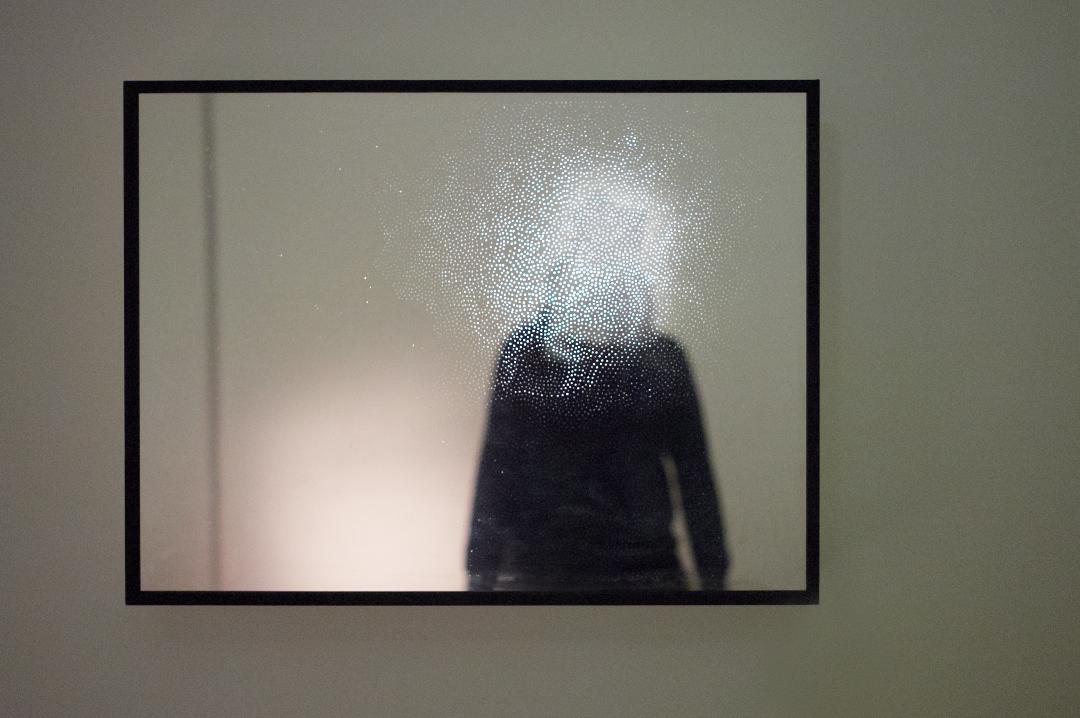

C’è uno sguardo che nasce dalla prossimità e rifiuta la visione d’insieme. Nella ricerca di Betty Salluce vedere significa avvicinarsi, procedere per parti, come il pipistrello che percepisce il mondo troppo da vicino per dominarlo. In «Punti di contatto - Restiamo in ascolto» il corpo entra nel paesaggio e il paesaggio si fa corpo: un’esperienza di empatia costruita sul contatto, sull’attenzione e su un’etica dello stare prossimi

Con «ART IS MY FAVE SPORT» Como ospita una mostra diffusa che porta le opere di artisti italiani e internazionali all’interno di sedi sportive storiche, dal complesso razionalista del lungolago alla Pinacoteca Civica. Un progetto che intreccia pratica sportiva, paesaggio urbano e patrimonio architettonico nel percorso dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026

Mostre, conferenze e incontri dall’Accademia alla città

Un programma di mostre in vista del grande polo nell’ex Ospedale Sant’Agostino