Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Lucia Aspesi, Fiammetta Griccioli

Leggi i suoi articoliNel corso della sua ricerca artistica, Chiara Camoni (Piacenza, 1974; vive e lavora a Seravezza, Lu) si muove tra i margini e le soglie del visibile, esplorando il brusio di gesti, luoghi e contesti che abitano le periferie della storia e delle cose. Non cerca una visione monolitica, ma si lascia guidare da una curva polifonica dove materia e saperi si intrecciano, rivelando la bellezza della quotidianità. In questa conversazione, ci accompagna attraverso alcuni dei suoi progetti più recenti (a partire dalla mostra in corso in Spagna), svelando le tematiche ricorrenti che attraversano e nutrono la sua pratica.

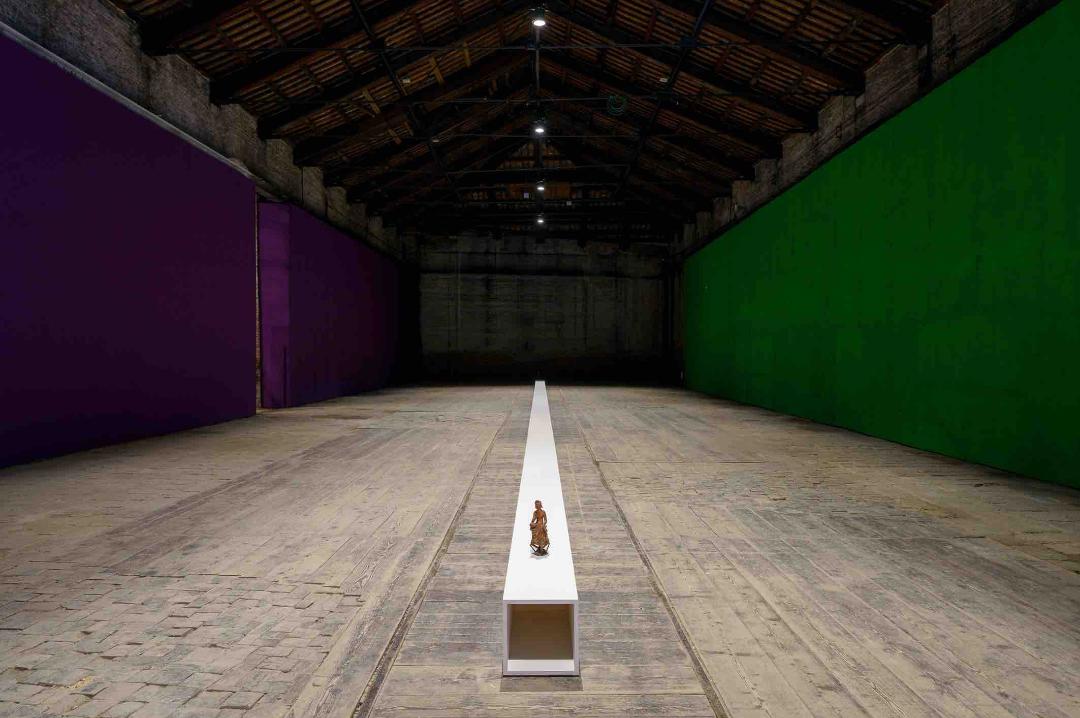

Uno dei suoi ultimi progetti è la personale al Museo de Arte Contemporáneo Español, Patio Herreriano, a Valladolid in Spagna, dove ha trasformato uno degli spazi più emblematici, la Cappella dei Conti di Fuensaldaña, in un sorprendente dialogo tra austerità ed esuberanza.

Il titolo della mostra «Erguidas, yacentes», che in italiano può essere tradotto come «In piedi, distese», fa riferimento a diversi stati della materia. Questi due aggettivi descrivono lo sviluppo dei corpi (e delle opere) nel progetto. La prima sala, ricavata all’interno di una cappella, ha un andamento verticale e nel suo spazio si dispongono una serie di figure in ordine sparso. Emergono varie immagini: quella di un bosco, per esempio, dove gli elementi verticali sono gli alberi, che poi diventano le colonne e che poi diventano corpi. La successione albero, colonna, figura ricalca quello che probabilmente anticamente è accaduto. I primi templi sono stati i boschi, e le colonne degli edifici sacri affondano le loro radici nei tronchi degli alberi. In questo fluire di forme e significati, le cariatidi hanno poi assunto il ruolo di sostegno, ereditando la funzione delle colonne. In mostra le «Colonne», affiancate da un gruppo di «Sisters», sono sparse nell’ambiente e hanno un moto di avanzamento verso l’ingresso. Nonostante la loro immobilità fisica c’è infatti un movimento di sguardi e di direzioni anche solo accennato. Mentre la seconda sala, adiacente alla cappella, è tutto un «farsi disfarsi» di materia e di elementi diversi. Questa è animata da un andamento orizzontale, da una materia che emerge e sprofonda allo stesso tempo, ed è pensata come se lo spazio potesse contenere altri spazi. Ogni opera si dichiara «luogo» e, a sua volta, contiene od ospita altre opere. Sopra a una «Casetta» (una sorta di plinto formato da pezzi di armadi e letti riassemblati insieme) è steso un «Tappeto Occhi», che alterando un decoro tradizionale, si trasforma in un movimento ondulato e liquido, su cui giace una grande «Odalisca». Questa continua sovrapposizione mi diverte molto: forzo il contatto tra le opere e vado verso uno sconfinamento e una promiscuità.

Ci sono due momenti che ci piacerebbe approfondire con lei riguardo all’«Odalisca». Da un lato, siamo curiose di comprendere come è arrivata a questa figura nel suo percorso artistico: partendo dalle «Ninesse», passando poi alle «Sister» (tra i gruppi scultorei più emblematici della sua pratica) fino ad avvicinarsi ora all’«Odalisca». Dall’altro, ci affascina il modo in cui sta formalizzando questa figura, mettendola in dialogo con la storia della statuaria.

Negli ultimi anni ho lavorato tantissimo sulla verticalità, che fosse di piccole dimensioni (come per le «Ninesse») o di grandi dimensioni («Sister»). Quando lavoro su piccoli formati, al tavolo, sento che tutto si esprime nei gesti, nel tocco delle dita: è come una danza delle mani. Al contrario, quando mi confronto con il grande formato, è il corpo intero a entrare in gioco. Nello studio ci muoviamo intorno all’opera, la danza si espande, coinvolge tutto il fisico. Eppure, per me, l’intensità non dipende dalla scala: alcune «Ninesse», pur nella loro misura contenuta, possiedono una forza pari a quella delle grandi «Colonne». La monumentalità risiede per me nel peso specifico che un’opera riesce a portare e trasmettere. La serie delle «Odalische» è nata prima nel piccolo formato: ho iniziato a lavorare con una argilla morbidissima e da questa poltiglia hanno iniziato a uscire queste figure sdraiate. Le forme si accostano a un topos che credo stia dentro al nostro codice genetico, a partire dai sarcofagi etruschi, passando per le «Maja Desnude», le «Olimpie», «le Danae»; volevo tirare fuori questa linea, rifacendomi a termini sia scultorei che pittorici. Nel modellarle, sono uscite sagome di corpi cavi, vuoti, che possono accogliere anche «altro» al loro interno, come quando la risacca del mare lascia sulla spiaggia dei piccoli tesori, fatti di legnetti, alghe o pezzettini di immondizia. Mi lascio guidare da questa sensazione, che mi piace moltissimo, perché ha aperto una nuova zona nel lavoro.

Una veduta della mostra «Erguidas, yacentes» di Chiara Camoni al Museo Patio Herreriano. Photo: Juan Carlos Quindós de la Fuente

La figura dell’odalisca ricorre anche nella storia dell’arte più moderna, nella mostra di Jean Tinguely, presentata lo scorso anno nel Pirelli HangarBicocca, tra le sculture cinetiche era esposta «L’Odalisque» (1989) in un andamento sorprendente perché sospesa a parete inglobando lo stesso visitatore. Anche la recente retrospettiva al Centre Pompidou di Suzanne Valadon (pittrice ai margini delle tendenze dominanti del suo tempo agli albori del Cubismo e l’Arte astratta) è affascinante da considerare perché è una delle poche artiste ad aver raffigurato un’odalisca, senza artifici né voyeurismo.

L’artista ha uno sguardo che seduce ed è sedotto, non tanto dal corpo femminile, ovvero dal soggetto rappresentato, quanto piuttosto dalla materia, pittorica o scultorea che sia. Lavorando sul grande formato, sento fortemente il fascino della materia: è qualcosa di molto intenso. In particolare, con l’«Odalisca», il gesto di dare forma a un corpo giacente ha una potenza straordinaria. Ci muoviamo attorno a queste nuove figure con una certa gioia, quasi saltellando, è come se in studio ci fosse una presenza viva. È davvero molto forte. L’entusiasmo con cui mi sto dedicando a questo lavoro nasce da un impulso creativo puro, di cui sento però tutta la profondità storica.

Per certi aspetti, il suo lavoro sembra emergere da una memoria antica: si percepisce, ad esempio, un’affinità con l’arte etrusca. In questo senso, pensa che il concetto di sedimentazione, così centrale in archeologia, possa offrire una chiave di lettura per comprendere come le forme e i gesti si stratificano nella sua pratica?

Qualche anno fa, durante un seminario a Roma condotto insieme al mio amico pittore Michele Tocca, abbiamo fatto una lunga camminata e, attraversando vari luoghi archeologici, siamo arrivati alle Terme di Caracalla. Lì, al tramonto, ci siamo seduti a disegnare, immersi in una città che sembrava offrirsi come corpo vivo. Luca Bertolo, che era con noi, ha osservato come le linee orizzontali delle architetture nei siti archeologici non siano più dritte ma curve. In quel momento, le Terme sono diventate agli occhi di tutti i presenti, un unico grande corpo disteso, monumentale nella luce di fine giornata. Un’immagine che ora si collega per me all’«Odalisca». La realtà con generosità si apre, si rivela, e a un’immagine conosciuta ne subentra un’altra totalmente inedita. Tornando ai siti archeologici: esiste una verità legata a ciò che effettivamente è stato in passato, ma ce n’è un’altra che mi interessa ancora di più, ovvero la verità del suo stato attuale. Mi affascina quella strana conformazione, che non corrisponde più all’architettura originaria, ma che si mescola con ciò che è venuto dopo. Le forme che si sono modificate, le erbacce che crescono, le persone che si siedono sui muretti, l’uso quotidiano a volte anche irriverente: tutto questo genera una promiscuità che è una chiave potentissima di riattualizzazione.

In che modo?

A quanto pare Roma è una delle città italiane con più verde perché i siti archeologici permettono il crescere di vegetazione spontanea. Il sito archeologico crea una specie di interruzione nel flusso della nostra vita. Penso che questa anomalia, che ancora sopravvive e non è altrimenti progettabile, ci offra punti di vista inediti.

Hai parlato di architettura e paesaggio, ma questo legame con l’antico e la meraviglia sembra emergere anche nella scala più minuta. C’è un oggetto in particolare, magari etrusco, che ha influenzato il suo sguardo o la sua pratica?

Direi tutti i contenitori, come ad esempio le ciotole di uso quotidiano: da quelle etrusche a quelle che stanno al mattino sul mio tavolo quando faccio colazione. Io stessa ho modellato centinaia di ciotole. Le mie, quelle etrusche e quelle dozzinali si attribuiscono reciprocamente significato. Dando profondità ai gesti quotidiani, ho la sensazione di ricollocarmi nel mondo, ampliando il respiro delle cose. In un tempo storico privo di appigli e riferimenti (politici e religiosi) sento che l’arte può diventare uno spazio di fiducia: quando osservo una statua lignea, lì si colloca la mia esperienza religiosa. È un atto di fede, e forse anche un modo per iscrivere le nostre esistenze in un prima e in un dopo più ampio.

Chiara Camoni, «Odalisca», 2025. Courtesy the artist. Photo: Juan Carlos Quindós de la Fuente

Altri articoli dell'autore

Da sempre vicino al mondo dell’arte, l’architetto belga, impegnato nel cantiere del Grande MaXXI a Roma, spiega: «Le immagini che creo producono una nuova realtà, mentre i pittori partono dalla realtà per generare immagini»

Dopo la mostra a Palazzo Re Rebaudengo a Guarene e in attesa della Quadriennale di Roma e del debutto in realtà virtuale a Lo schermo dell’arte, l’artista racconta la sua pratica fatta di video, performance e paesaggi sonori che attraversano frontiere, corpi e ombre

L’esperto di fragranze che collabora con figure di spicco dell’arte, come Parreno e Gonzalez-Foerster, dell’architettura, del design e della musica