Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Luppi

Leggi i suoi articoliLa mostra «Isole e idoli», al Man di Nuoro fino al 16 novembre, attraverso una settantina di opere tra reperti archeologici provenienti dalla Bretagna, dal Louvre e da musei sardi e lavori di maestri moderni come Jean Arp, Max Pechstein, Joan Miró e Alberto Giacometti, riflette sul significato di «isola». Ne spiega i contenuti la direttrice del museo sardo Chiara Gatti, curatrice insieme a Stefano Giuliani (con il contributo di Matteo Meschiari).

Com’è analizzato il rapporto tra l’isola e i simulacri che la caratterizzano?

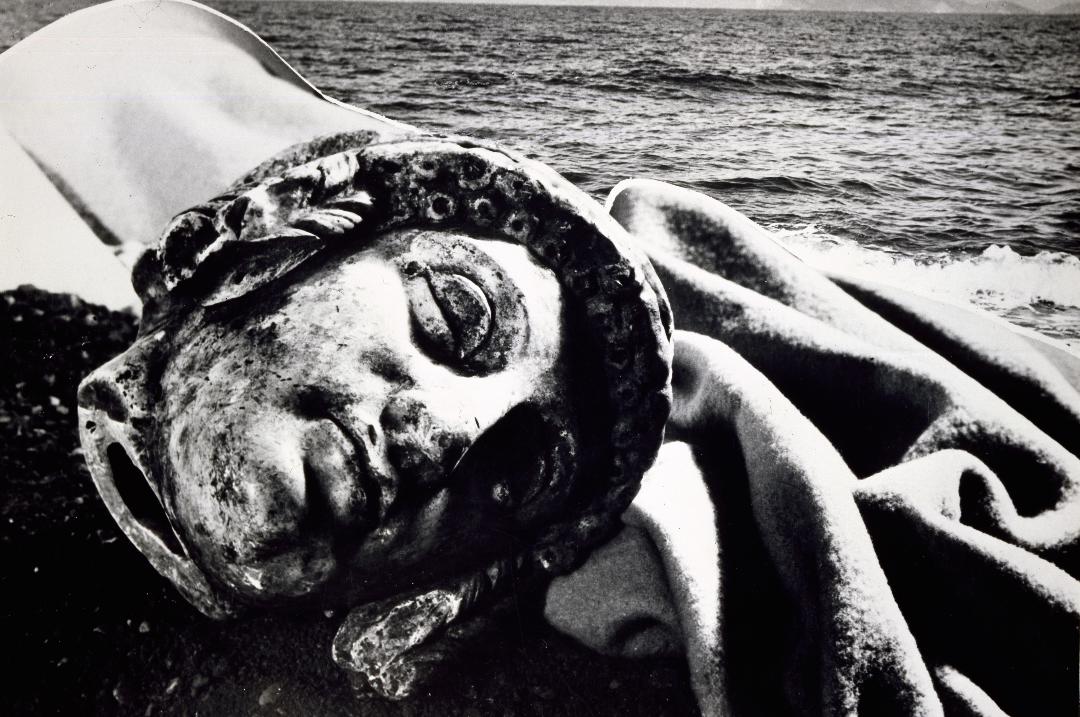

C’è una ragione mitica che connette isole e idoli. Una dimensione sacra racchiude in sé l’azione magica di un feticcio nel perimetro circoscritto dell’isola, intesa non nella sua definizione geografia di fazzoletto di terra nel mare, ma come qualsiasi sito non modificato dall’uomo, quindi puro, incorrotto, autentico. Come i luoghi che, in età preistorica, erano considerati meta di pellegrinaggio o di attività rituali, per via della loro natura inviolabile. È qui che la potenza dei numi raggiunge la sua massima manifestazione agli occhi degli umani e lo dimostra il magnetismo di emergenze geologiche, come le forme antropomorfe erose dagli elementi che diventano a loro volta idoli.

Può fare alcuni esempi?

Le famose statue-menhir sarde, come il grande Bau Carradore, venivano issate nel paesaggio come segnali in grado di marcare il territorio, ponendolo sotto la protezione di divinità o antenati, rappresentati simbolicamente dai menhir stessi, eletti a idoli benefici. Dalla Bretagna, dove Gauguin inseguì la sua prima «isola» di pace, arrivano per la prima volta in Italia le teste di antenati in pietra, raffigurazioni commemorative di progenitori defunti, idoli domestici, protettori delle dimore e dei loro discendenti. In mostra, le sculture di Jean Arp dialogano con le statuette cicladiche prestate dal Louvre e che l’artista ammirò, amò e copiò nella loro estrema sintesi, soprattutto all’indomani dei due importanti viaggi che compì in Grecia. La simmetria, la visione frontale e l’essenzialità dei volumi dell’arte cicladica ispirarono le sue forme biomorfe, elementari ma dirompenti e capaci di sublimare la materia nel mito e di conferire alle posture una nobiltà assoluta.

Ampio spazio è dedicato all’arte dell’ultimo secolo, legato agli artisti tra Mediterraneo e mari del Sud: come si dipana questa parte della rassegna?

La creazione di dialoghi puntuali fra le opere moderne di Gauguin, Miró o Pechstein e i reperti archeologici legati a diverse culture insulari del passato rievoca una lunga letteratura del viaggio verso le origini. Ecco allora Gauguin in partenza per Tahiti; Matisse ne ripercorse le tracce trent’anni dopo sulla rotta di Papeete; Miró collezionava idoli del Mediterraneo e ne riproponeva le forme nelle sue sculture realizzate pensando ai cocci di maiolica seminati da Gaudí al Parc Güell, alle statuette folcloristiche delle Baleari e alle antiche pulegge corrose del Museo marittimo di Barcellona che, con i lori buchi per le sartie, sembravano ai suoi occhi volti primitivi, totem da issare per riti ancestrali. Anche Giacometti, che crebbe consumando i libri d’archeologia custoditi nella biblioteca paterna, si inginocchiava agli idoli di tutte le culture, dall’Egitto al Medio Oriente, confessando: «Tutta l’arte del passato, di tutte le epoche, di tutte le civiltà, si erge davanti a me. Tutto si fa simultaneo, come se lo spazio avesse preso il posto del tempo».

Il Man, con la Galleria comunale d’arte di Cagliari, ospita anche «Isole minori. Note sul fotografico dal 1990 ad oggi», composta da 16 progetti di Jacopo Benassi, Paola De Pietri, Charles Freger, Ralph Gibson, Mimmo Jodice, Salvatore Ligios, Bernard Plossu, Marinella Senatore, Giovanna Silva, Massimo Vitali, Lorenzo Vitturi, Vanessa Winship e George Georgeou, Arianna Arcara, Francois Xavier Gbré, Luca Spano, Karla Hiraldo Voleau (a Cagliari). Può parlarne?

La mostra si inserisce in un percorso che il Man porta avanti da anni, riconoscendo nella fotografia contemporanea uno strumento essenziale per leggere e interpretare il presente. È un linguaggio che permette di osservare e raccontare la realtà, mettendo in relazione memorie, identità e trasformazioni. Il museo ha sempre alternato la rilettura di grandi maestri a una forte attenzione per le pratiche più contemporanee. «Isole minori» apre uno sguardo sulle molteplici declinazioni del concetto di isola, proponendo visioni plurali che riflettono su temi come il margine, l’appartenenza e il cambiamento. Il taglio tematico invita a riflettere soprattutto sul concetto stesso di «insularità», attraverso le traiettorie aperte anche dai recenti island study e dalla loro indagine antropologica.

Paul Gauguin, «Paesaggio in Normandia. Vacche all’abbeveratoio», 1885