Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Luca Zuccala

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

Dal 22 ottobre al 28 giugno 2026 il Mao-Museo d’Arte Orientale di Torino presenta la mostra «Chiharu Shiota: The Soul Trembles», a cura di Mami Kataoka, direttrice del Mori Art Museum, che ne ha concepito il progetto originale, e di Davide Quadrio, direttore del Mao, con l’assistenza curatoriale di Anna Musini e Francesca Filisetti. La grande mostra monografica dedicata all’artista giapponese (Osaka, 1972) arriva a Torino in anteprima nazionale (e per la prima volta in assoluto in un museo di arte asiatica) dopo essere stata ospitata in istituzioni internazionali, tra cui il Grand Palais di Parigi, il Busan Museum of Art, il Long Museum West Bund di Shanghai e lo Shenzhen Art Museum. Si tratta di un progetto ampio e articolato, che ripercorre l’intera produzione di Shiota attraverso disegni, fotografie, sculture, e alcune delle sue più celebri installazioni ambientali e monumentali. L’abbiamo intervistata.

Sebbene sia già stata presentata in prestigiose istituzioni internazionali, la sua mostra «The Soul Trembles» è allestita per la prima volta in un museo di arte asiatica. Questa sede le conferisce un significato speciale?

Ogni volta che la mostra viene presentata sembra diversa perché lo spazio le conferisce una nuova energia. Ho vissuto in Germania per più di metà della mia vita, quindi, quando ho visitato il museo, ho pensato che avrei potuto imparare di più su me stessa attraverso il Museo di Arte Asiatica. Mi ha ispirato a creare una nuova opera utilizzando abiti buddhisti tradizionali, un’opera d’arte che mostra il mio tema: l’esistenza nell’assenza. Non è facile perché il museo non è uno spazio di arte contemporanea. Le persone cammineranno tra opere d’arte asiatiche tradizionali, molto antiche, storiche e di grande valore. L’arte contemporanea non riguarda solo il valore, per me riguarda il mostrare emozioni.

In che misura la cultura asiatica è presente e duratura nel suo lavoro?

Sono nata in Giappone, ma non mi sento completamente asiatica, però appartengo all’Asia, il mio corpo e la mia cultura, a causa dei miei genitori e della mia infanzia, sono parte della mia vita e quindi del mio lavoro.

Questa è anche la sua prima grande mostra personale in Italia. Qual è il suo rapporto con l’Italia e in particolare con la storia dell’arte italiana?

Da quando ho frequentato il liceo artistico, ho imparato a conoscere i dipinti del Rinascimento e artisti come Leonardo da Vinci e Michelangelo. Mi hanno sempre affascinata, soprattutto Michelangelo, che esprime lo spirito umano attraverso le parti del corpo. Il suo lavoro mi ha motivato ad approfondire la mia conoscenza dell’arte italiana.

Nel suo lavoro esplora temi come l’identità e la migrazione. Essendo di origine giapponese e avendo vissuto a Berlino per molti anni, si sente mai spaesata o fuori posto? Come traduce questi sentimenti nella sua arte?

Mi sento come se avessi due Paesi d’origine. Vivo in Germania da più di 24 anni e ora è diventata la mia casa. Non mi sento spaesata, ma parte di entrambi i Paesi. Torno in Giappone almeno una volta all’anno. Mi piace il Giappone, ma quando sono lì mi manca la Germania, e quando sono in Germania mi manca il Giappone. Porto sempre con me questa sensazione di nostalgia. Questa parte della mia vita ha ispirato diverse opere, come «Accumulation-Searching for the Destination», «Inside-Outside» e «Over the Continents».

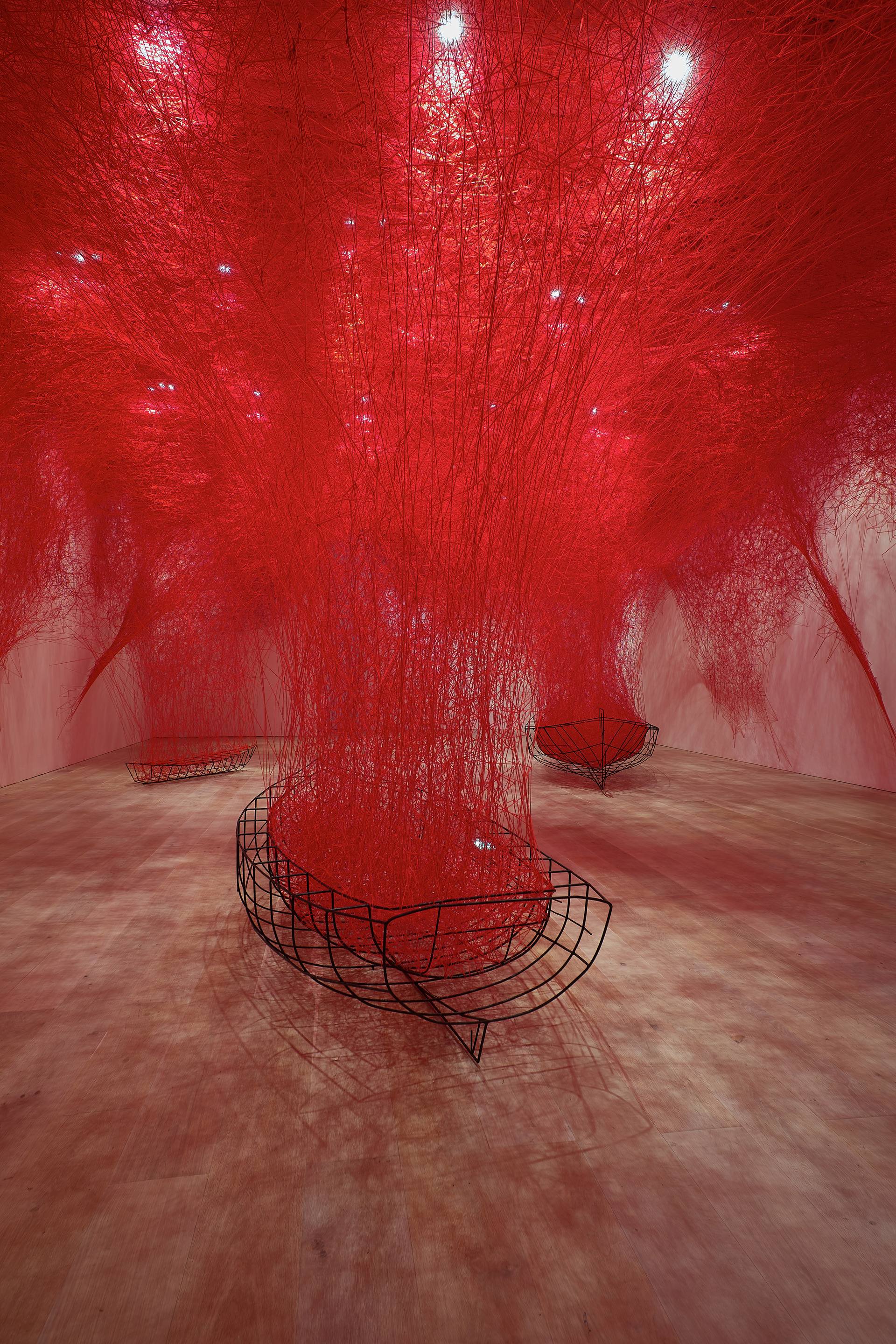

Opere come «Where Are We Going?» (2017-19) e «Uncertain Journey» (2016) hanno come motivo la barca, evocando visioni di vite e futuri incerti. Per il pubblico italiano, e per gran parte del pubblico europeo e internazionale, questo può richiamare alla mente le barche che attraversano il Mediterraneo, trasportando migranti in cerca di rifugio in Europa e della speranza di una vita migliore e più dignitosa. Come risponde a questa interpretazione del suo lavoro?

La prima volta che ho utilizzato le barche nel mio lavoro è stato alla Biennale di Venezia nel 2015. Da allora ho continuato a utilizzarle e il mio legame con le barche è diventato più personale. Poiché il Giappone è un’isola, le barche hanno sempre fatto parte della mia infanzia. Ma ognuno ha sensazioni diverse. Non voglio dire alle persone che cosa dovrebbero provare esattamente. Se qualcuno associa le barche ai rifugiati che attraversano il mare, allora questa è una sua sensazione, una sua associazione.

«Accumulation-Searching for the Destination» (2021) è ancora più esplicita nella sua rappresentazione della migrazione, anche attraverso elementi archetipici del viaggio. Secondo lei, la migrazione è un diritto universale, come sostengono alcuni? Come artista, che cosa pensa dell’atteggiamento sempre più aggressivo nei confronti dei migranti, sia in Europa sia negli Stati Uniti?

Ho tenuto una mostra a Boston sul tema della ricerca di una casa e sul significato dell’immigrazione. In un certo senso, tutti in America sono immigrati. Il mondo è composto solo da indigeni e immigrati, anche in Giappone. I confini e le divisioni sono creazioni umane, non credo sia importante tracciare linee così nette.

Le sue installazioni su larga scala sono spesso dominate dai colori rosso e nero. Hanno un significato particolare per lei? Altrettanto ricorrente è l’uso di oggetti (scarpe, chiavi, letti, sedie, vestiti) che un tempo appartenevano ad altri. Perché incorpora questi oggetti nelle sue opere?

Uso spesso il nero perché, per me, è come tracciare una linea nell’aria. Da quando a Venezia ho usato il rosso per la prima volta, ho voluto usare un colore che ricordasse il sangue, come l’interno del corpo; anche la chiave stessa sembra un corpo con una grande testa e un piccolo corpo. Il colore è ricco di connessioni e significati. Usare il nero è come disegnare con una matita e quando le linee si accumulano è più profondo e crea un cielo notturno o un universo. Uso solo oggetti vecchi e usati, come le scarpe, perché voglio lavorare con i ricordi che racchiudono. Il mio tema è l’esistenza nell’assenza: quando vedo l’oggetto, la persona potrebbe non essere più qui, ma la sua presenza, la sua esistenza, sì.

Chiharu Shiota, «Where Are We Going?», 2017-19 al Mori Art Museum, Tokyo, 2019. Photo: Kioku Keizo. Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo

Molte sue installazioni sono ispirate alla sua esperienza personale. Pensa che potrebbe ottenere gli stessi risultati se lavorasse sulle emozioni provate da altri?

Di solito parto da un’esperienza personale, ma anche gli altri possono provare le stesse sensazioni. Quindi non è solo la mia esperienza, ma la nostra esperienza condivisa. Quando ho raccolto le lettere di ringraziamento, molte persone hanno scritto alle loro famiglie o a Dio. Alla mostra, quando le persone hanno letto queste lettere nel thread, è stato un momento molto emozionante.

Nell’arte contemporanea occidentale l’uso di oggetti trovati o di uso quotidiano è piuttosto comune e ha significati specifici: dai ready made di Dada all’Arte Povera (come i cappotti e le scarpe di Jannis Kounellis), e persino nelle opere di artisti più giovani come Flavio Favelli, che esplorano temi legati alla memoria e alla storia. Si considera parte di questa tradizione?

Non potrei considerarmi parte di questa tradizione perché quegli artisti hanno vissuto in un’epoca e in un periodo molto diversi. La società era diversa e non mi sento di appartenere alla loro tradizione. Ma rispetto questi formati e penso che questa parte della storia dell’arte sia importante.

Ha studiato pittura a Kyoto, ma è conosciuta a livello internazionale per le sue grandi installazioni realizzate con fili di lana. Quando e perché ha deciso di rendere questo mezzo l’elemento distintivo del suo lavoro?

Quando studiavo volevo diventare una pittrice, ma, quando dipingevo, i miei lavori assomigliavano troppo a quelli di qualcun altro. Quando ho iniziato a lavorare con la lana, mi sembrava di disegnare nell’aria. Per me è ancora come creare un dipinto. Il filo è come uno specchio dei miei sentimenti. A volte il filo si spezza; quando sono più ansiosa, si aggroviglia. Riflette le mie emozioni, ma riguarda anche le relazioni umane. Il filo è come i legami umani, proprio perché è sciolto, aggrovigliato e intrecciato.

L’uso dei fili di lana può essere collegato alla tradizione dell’arte tessile, oggi così diffusa, in particolare come riferimento al lavoro delle donne?

Io uso la lana, ma per me la lana è come una linea, e dato che sto creando delle linee, mi sembra più di dipingere. Quando le persone vedono oltre il materiale, mi sento felice. Non mi piace essere classificata come artista tessile o artista donna.

Ha mai pensato di tornare più pienamente alla pittura, soprattutto ora che è tornata alla ribalta, godendo di un rinnovato successo dal punto di vista sia critico sia commerciale?

No, non ho pensato di tornare alla pittura a olio. Per me è molto difficile farla sentire come il mio materiale o la mia forma di espressione, perché già tante persone dipingono. E mi sento come se stessi ancora disegnando, ma non si tratta di tecnica, solo dei miei sentimenti.

Ha detto che ha smesso di dipingere a vent’anni e che è tornata a farlo dopo un periodo difficile della sua vita, legato alla malattia. Che cosa l’ha riportata alla pittura e che cosa ha portato questa esperienza alla sua arte e alla sua vita?

Potevo dipingere qualcosa, ma non aveva alcun significato, potevo mettere un colore accanto all’altro, ma non c’era alcun concetto, solo tecnica. Non trovavo alcun significato nei miei dipinti. Così ho smesso per quasi dieci anni. Quando mi è stato diagnosticato un cancro nel 2005, ho ricominciato a disegnare senza tecnica, era tutta una questione di sentimenti. Quando volevo dipingere, chiudevo gli occhi e potevo semplicemente sentire e disegnare.

La sua arte sembra essere accessibile e coinvolgente, anche per quel pubblico che spesso si sente distante dall’arte contemporanea. Come riesce a comunicare con le persone attraverso l’arte di oggi?

La prima impressione è molto importante per me. Quando le persone «entrano» nelle mie opere, la mia arte racconta immediatamente una storia. È negli occhi delle persone, che poi iniziano a pensare: «Wow, che cos’è questo e come hanno fatto a realizzarlo?». E vogliono saperne sempre di più. Quando iniziano a conoscere meglio il mio lavoro, diventano più interessate. Non mi piace spiegare prima il concetto alla base dell’opera, voglio che le persone provino prima delle sensazioni. Faccio arte visiva, non sono uno scrittore.

A Torino presenta anche disegni inediti. Che cosa le piace in particolare di questa tecnica, che usa spesso?

Uso carta nera e poi disegno cerchi e punti e mi sembra di creare connessioni con l’universo. Ci sto ancora lavorando, è un processo in atto.

Disegni, modelli, schizzi, fotografie... Come prendono vita le sue grandi installazioni?

Ogni volta è diverso. I disegni e gli schizzi nascono da una sensazione e sono principalmente per me stessa. Per i progetti teatrali, creo un modello. Le installazioni vengono create direttamente nello spazio; non posso realizzarle nel mio studio. Mi limito a inviare i materiali e inizio a lavorare sul posto. A seconda dello spazio, di solito ci vogliono fino a 14 giorni. Non posso lavorare più a lungo di così, devo trovare un modo per farlo funzionare, perché non riesco a concentrarmi oltre quel periodo. Collaboro con molte persone e, in qualche modo, tutti i partecipanti sanno quando il lavoro è finito.

C’è un legame tra la sua preferenza per l’installazione e l’arte ambientale e il suo lavoro nella scenografia?

La scenografia per l’opera o la performance è completamente diversa dalla creazione delle installazioni. Perché ogni volta che realizzo scenografie ci sono sempre degli artisti, come cantanti o ballerini, che sono sempre presenti, non c’è assenza come nelle installazioni. Mi piace creare scenografie perché è un lavoro di gruppo, io faccio solo una parte, ci sono anche il coreografo, il ballerino e il costumista, e possiamo collaborare per creare insieme questa grande opera d’arte.

In questo contesto, che ruolo ha la sua esperienza nel campo della performance?

È completamente diverso, era una sensazione emotiva totalmente diversa. Non faccio performance da molto tempo. Spesso facevo performance per esperienze o sentimenti molto privati, come il mio aborto spontaneo, le mie performance erano molto personali, solo la telecamera guardava, o il cameraman che era mio marito.

Chiharu Shiota, «Uncertain Journey», 2016-19 al Mori Art Museum, Tokyo, 2019. Photo: Sunhi Mang. Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo