Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Jenny Dogliani

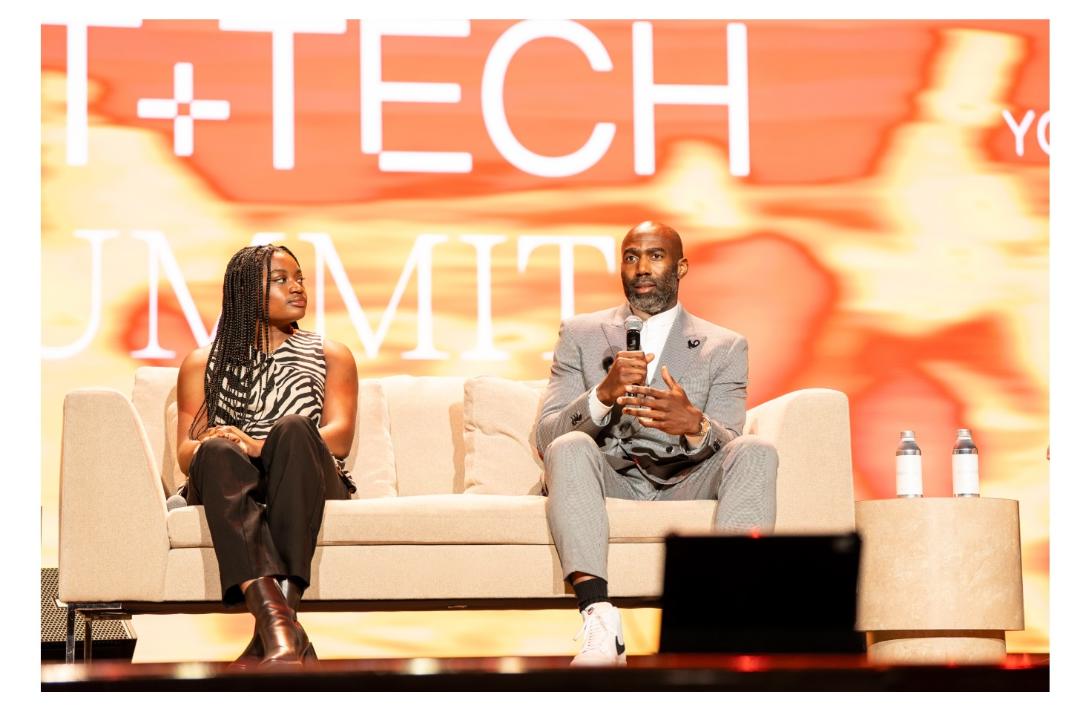

Leggi i suoi articoliSi è svolta il 16 e 17 luglio 2025 a Radio City Music Hall di New York, la decima edizione dell’Art+Tech Summit, promossa da Christie’s Ventures. La scelta del luogo, tradizionalmente associato all’intrattenimento di massa, non è stata priva di implicazioni simboliche: sancisce infatti la volontà di una delle istituzioni più longeve del mercato dell’arte occidentale di assumere un ruolo propositivo nel dibattito culturale contemporaneo, in un momento storico in cui estetica, innovazione tecnologica e finanza decentralizzata si legano in modo sempre più strutturale.

Il Summit si è articolato in quattro macro-temi: Sports + Entertainment, Age of Innovation, The Art Market, e Funding the Future, con l’obiettivo di indagare le trasformazioni profonde che investono oggi la produzione artistica, la sua fruizione, la circolazione dei beni culturali e la ridefinizione dell’autorialità.

La sezione iniziale, dedicata al rapporto tra sport, spettacolo e cultura visiva, ha messo in evidenza come le tecnologie Web3 stiano riscrivendo i modi attraverso cui un individuo definisce, rappresenta e comunica sé stesso all’interno dello spazio sociale e mediatico. Interventi come quelli dell’atleta Naomi Metzger e del giocatore della National Football League, Malcolm Jenkins, hanno offerto esempi concreti di auto-rappresentazione e monetizzazione identitaria all’interno di ambienti digitali decentralizzati, ovvero spazi online in cui non esiste un’autorità centrale che controlla dati, transazioni o regole di accesso, diversamente dalle piattaforme tradizionali come Facebook, Google o Instagram, ambienti basati invece su tecnologie distribuite come la blockchain e i peer-to-peer network (una rete informatica senza un server centrale, dove ogni dispositivo o «nodo» può comunicare direttamente con gli altri e scambiare dati in modo autonomo). Jenkins, in particolare, ha richiamato l’attenzione sul ruolo emancipativo della finanza blockchain, capace restituire o di offrire potere decisionale e capacità di azione economica a persone o comunità che in passato non avevano accesso equo a risorse, strumenti e opportunità finanziarie.

Al dialogo tra arte e tecnologia ha guardato invece Darren Aronofsky, evidenziando come l’instabilità degli strumenti digitali incida sul lavoro creativo in modo sostanziale: « Gli strumenti cambiano così rapidamente. Le cose che hai imparato un mese fa sono ormai obsolete: è così veloce, ed è questo che ci entusiasma di più come artisti: scoprire nuove possibilità per sbloccare ciò che la nostra immaginazione sta già generando», ha affermato, descrivendo il continuo cambiamento degli strumenti digitali come un motore che spinge gli artisti a esplorare nuovi modi di creare e comunicare.

Un approccio simile, ma ancor più radicale, è stato espresso da Refik Anadol, il cui lavoro si situa al confine tra arte computazionale e intelligenza artificiale generativa: «Noi artisti ci chiediamo: cosa c’è oltre la realtà? Una domanda fastidiosa per gli scienziati, perché progettano sistemi così solidi e scientificamente perfetti. Ma quando gli artisti iniziano a toccare questi strumenti, cambiano. Spero che questo tipo di collaborazione ci permetta di esplorare quelle domande stimolanti che rompono i sistemi e di immaginare nuovi modi di pensare».

Nella parte più specificamente dedicata al mercato dell’arte si è parlato di come le nuove tecnologie, se da un lato aprono possibilità creative, dall’altro rischiano di essere usate solo per fare profitto. Dopo il boom degli NFT e della corsa a trasformare opere e oggetti culturali in token da vendere, i relatori hanno mostrato un approccio più cauto. L’attenzione si è spostata su questioni pratiche e urgenti: come verificare che un’opera digitale sia autentica? Come garantire che l’identità dell’autore o del proprietario sia reale?

Meredith Whittaker, presidente di Signal, ha posto la questione in termini etico-filosofici: «Il più grande problema ancora irrisolto nell’informatica o nella commercializzazione di Internet è quello dell’autenticazione» In un sistema sempre più dominato da deepfake, avatar e agenti autonomi, la fiducia nelle relazioni digitali diventa il fondamento di ogni possibile economia culturale.

Al tempo stesso, i modelli di collezionismo stanno mutando. Il valore dell’opera non è più solo nella sua unicità materiale, ma nella sua traiettoria di esistenza all’interno di ecosistemi complessi (dati, piattaforme, reti sociali, smart contract). Tom Hulme, di Google Ventures, ha spiegato che l’intelligenza artificiale non è più solo uno strumento che esegue calcoli o compiti ripetitivi. Sta diventando qualcosa di molto più vicino a un partner creativo: un sistema capace di prendere decisioni, proporre soluzioni, persino contribuire alla fase ideativa. «Stiamo passando dall’AI come calcolatrice all’AI come collaboratore», ha detto, sottolineando come queste tecnologie stiano entrando sempre più a fondo nei processi di produzione e progettazione artistica e culturale. Anche se, come ha ricordato David Groa, ceo di Accenture Song, le manca ancora l’anima e la capacità di elaborare emozioni: «L’intelligenza artificiale è addestrata a evitare errori. L'arte nasce da essa. L’intelligenza artificiale impara da ciò che è già stato. L’arte crea ciò che non è mai stato. E mentre l'intelligenza artificiale replica e perfeziona, l’arte rischia e si ribella».

La sezione conclusiva del Summit, Funding the Future, ha avuto un taglio più esplicitamente economico. Tra gli interventi più significativi, quello di Cathie Wood (ARK Investment Management), che ha spiegato come le tecnologie immersive e decentralizzate, come la realtà aumentata, il metaverso e la blockchain, stiano aprendo nuove strade per modelli di investimento innovativi. Nancy Baker Cahill, artista e curatrice, ha invece presentato un caso studio in cui arte, scienza e ascolto quantico si intrecciano, mostrando come oggi le pratiche artistiche possano operare in ambiti profondamente ibridi, al confine tra discipline e linguaggi diversi: «Attualmente sto lavorando a un progetto di ascolto quantistico che coinvolge diverse specie, compresi gli esseri umani», ha rivelato.

Il Summit si è concluso con la proiezione del documentario Any Problem is No Problem, dedicato a giovani imprenditori che operano nel mondo delle criptovalute. Una scelta non solocuratoriale, ma anche una presa di posizione politica: ricordare che dietro i modelli emergenti ci sono persone reali, con vite, sfide, ambizioni e contraddizioni.

Altri articoli dell'autore

Usata sul set de L’Impero colpisce ancora (1980) e Il Ritorno dello Jedi (1983) con gli stessi segni e ammaccature visibili nei primi piani, sarà in tour ad agosto a Londra, New York e Beverly Hills, e poi sul rostro di Propstore a settembre

Restauro, fotografia e memoria si incontrano nel Palazzo del Capitano a Cortona, nel cuore della fortezza medicea, riaperto grazie all’Art Bonus di Intesa Sanpaolo e inaugurato oggi con le mostre di «Cortona On The Move», un esempio concreto di come l’impresa può (e deve) farsi carico della tutela del patrimonio collettivo

Nel pieno delle quattro giornate inaugurali, tra talk, workshop, mostre e nuove aperture, il festival attiva luoghi inediti, celebra restauri come quello della Fortezza del Girifalco e presenta progetti internazionali che integrano fotografia, territorio e impegno sociale

Venduto da Sotheby’s a New York, NWA 16788. Pesa 24,67 kg, è caduto nel Sahara dopo un viaggio di 225 milioni di Km a 70.000 Km/h. È uno degli unici 400 frammenti mai trovati sulla Terra provenienti dal pianeta rosso