Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesca Interlenghi

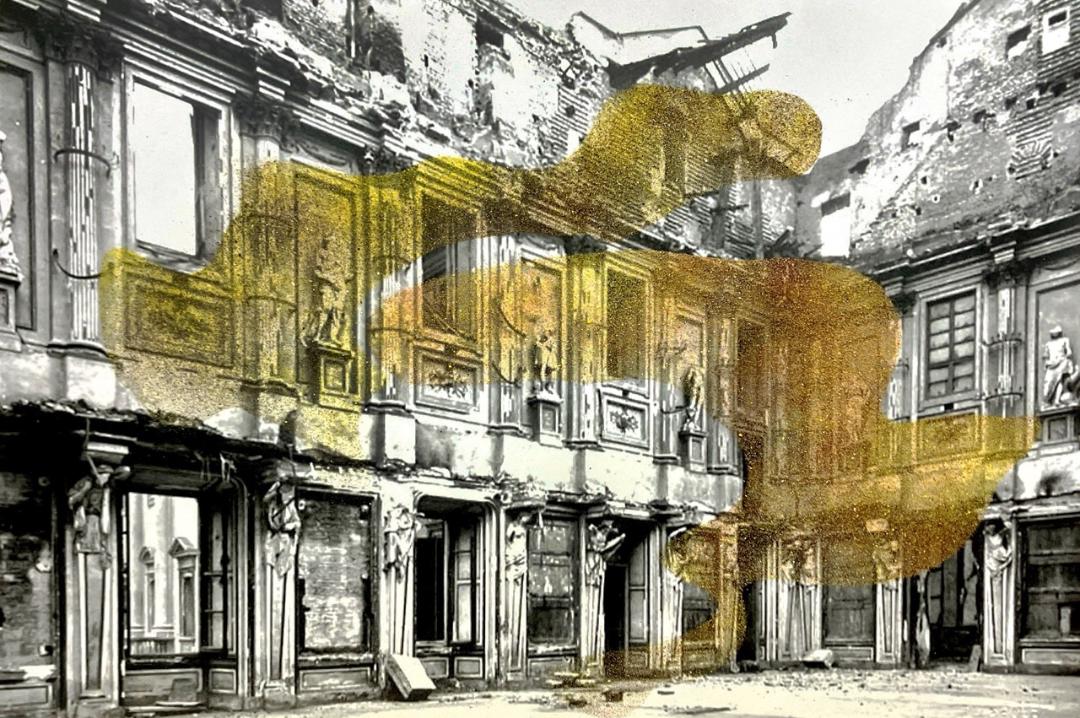

Leggi i suoi articoliIn occasione della donazione al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea della grande installazione «I numeri malefici» (1978), realizzata da Fabio Mauri (Roma, 1926-2009) per la XXXVIII Biennale di Venezia, dal 16 dicembre 2023 al 24 marzo 2024 il Museo presenta la mostra «Fabio Mauri. Esperimenti nella verifica del Male». A cura di Carolyn Christov-Bakargiev, coadiuvata da Sara Codutti e Marianna Vecellio, e in collaborazione con lo Studio Fabio Mauri, il progetto espositivo raccoglie oltre 100 opere su carta tra cui i disegni religiosi realizzati dall’artista a partire dal 1947, una collezione inedita di diari e libri provenienti dal suo archivio e alcune immagini storiche tra le quali «Ebrea» (1971), «Vomitare sulla Grecia» (1972) e opere più recenti come «Convincimi della morte degli altri capisco solo la mia» (2005).

La mostra coincide con la donazione al Museo di una grande opera di Mauri, che contiene già nel titolo il seme di questo progetto espositivo.

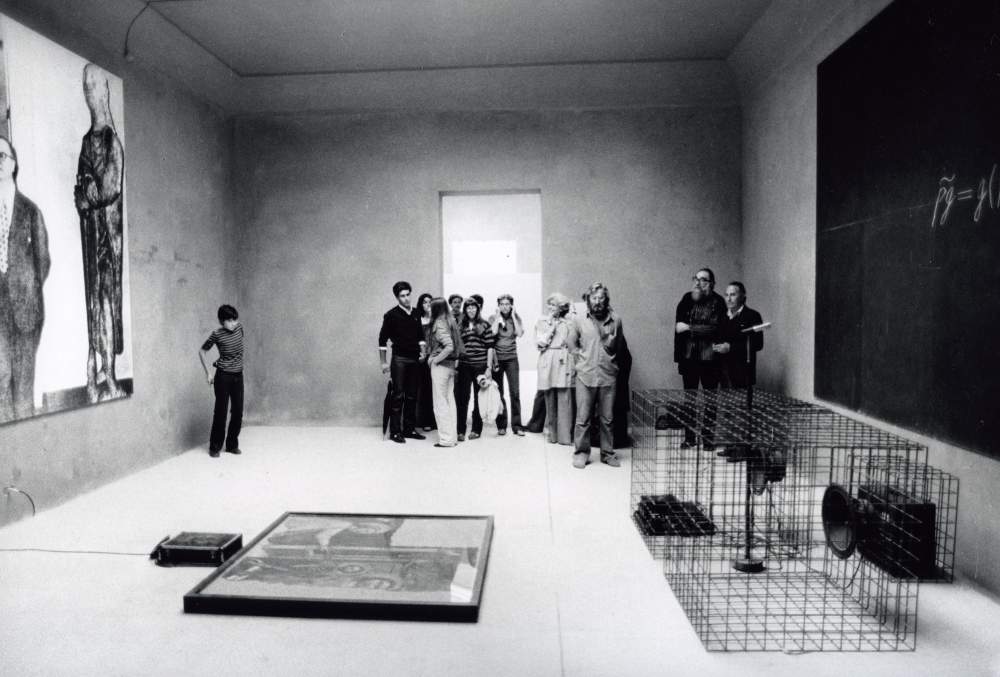

L’installazione «I numeri malefici», presentata alla Biennale di Venezia del 1978 e intitolata «Dalla natura all’arte, dall’arte alla natura», è in definitiva un’analisi del mistero del male nel mondo. Si compone di una lavagna sulla quale è scritta una formula matematica che nessuno sa esattamente che cosa significhi per l’artista. Di fronte ad essa, l’immagine di Goebbels che, accompagnato da due direttori di museo, va in visita alla mostra di «Entartete Kunst» (Arte degenerata) a Berlino nel 1938. Fu un evento di grandissimo successo, che contò milioni di visitatori, nato per iniziativa del partito nazista che intendeva bandire l’arte espressionista ed eliminare qualunque libertà artistica. L’opera di Mauri, accompagnata da un rimbombo, come fosse un terremoto periodico, mette a fuoco un aspetto del suo lavoro finora non molto considerato: l’esistenza del male nel mondo, il suo mistero e la sua verifica.

Lei stessa, quando nel 1994 curò la retrospettiva «Fabio Mauri. Opere e Azioni 1954-1994» alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, lesse tutta la sua produzione alla luce degli Schermi.

La grande mostra del 1994 statuiva che tutto il lavoro di Mauri avesse a che fare con lo Schermo. Non ne era consapevole nemmeno lui, che considerava quello un capitolo della sua opera, ascrivibile al periodo dal 1957, quando era nato il primo schermo-disegno, fino ai primi anni Sessanta quando realizzò alcuni grandi Schermi. Invece, studiando la sua opera nel suo insieme, ero arrivata alla conclusione che anche le proiezioni degli anni Settanta fossero in realtà un lavoro dello stesso genere e che tutto quello che Mauri faceva era in realtà un’investigazione dello Schermo, inteso come la piccola scatola cinematografica (e poi televisiva), che ha prodotto la manipolazione del pensiero e quindi contribuito all’ascesa dei grandi regimi autoritari nel corso del XX secolo. In quell’occasione espositiva, sostenevo che Mauri fosse il primo artista delle seconde avanguardie che aveva fatto di questa analisi del rapporto tra tecnologi e ideologia il cuore pulsante della sua investigazione. Il tutto sotto l’egida del fatto che l’Europa produce l’ideologia come l’America produce la Coca-Cola. E qual è il problema di produrre l’ideologia? Che il punto più alto della cultura europea è anche quello più basso, per le conseguenze che proprio dall’ideologia scaturiscono.

Adesso invece, in occasione di questo progetto, la sua attenzione si sposta sui disegni, in particolare quelli religiosi. Come nasce questo interesse per un Mauri che potremmo forse definire inedito?

Dato che sto lavorando al catalogo generale delle sue opere, che uscirà l’anno prossimo, ho potuto esplorare l’archivio di Mauri. Nei suoi tantissimi quaderni, riempiti di scrittura fitta fitta, ho letto cose che non mi aveva mai detto, nonostante fossimo legati da una profonda amicizia, che si fondava sulla nostra consonanza intellettuale. E ho trovato, assieme a Sara Codutti, i primi disegni religiosi, ai quali mi aveva solo accennato quand’era in vita. Mi aveva raccontato che dopo la fine della seconda guerra mondiale, alla scoperta dell’esistenza dei campi di sterminio, aveva avuto una crisi psicologica, che l’aveva costretto a diversi ricoveri psichiatrici. Si era sottoposto a un totale di 33 sedute di elettroshock, negli anni dopo il conflitto. «Il secondo dopoguerra l’ho mancato», ripeteva. Ed era come se si fosse svegliato intorno ai primi anni Cinquanta, in concomitanza con la sua prima mostra. L’amico Umberto Eco, in occasione di un omaggio tributatogli nel 2012, aveva detto: «Invece di rimuovere il dolore della sua malattia, Fabio lo ha rappresentato attraverso la malattia degli altri e del mondo». Era cresciuto nel contesto della borghesia italiana, in una famiglia allargata di grandi editori. Nella sua libreria ho trovato una copia di Mein Kampf, che ho deciso di esporre in una delle vetrine che conterranno tanti suoi diari e tanti libri della sua biblioteca. È possibile che Fabio si domandasse il senso della sua infanzia privilegiata, vissuta mentre non lontano si ergevano i campi di concentramento e per giunta con uno zio che aveva pubblicato il saggio autobiografico di Hitler. Secondo me soffriva di una specie di sindrome del sopravvissuto, provava un senso di colpa per non essere stato toccato dal male, per non esserne stato vittima. Poi però, ha in qualche modo espiato questa presunta colpa con l’elettroshock. A suo modo, un campo di concentramento.

Mauri era un religioso, si definiva cattolico giansenista. Un aspetto fondante della sua vita, che la mostra rivela con questi disegni esposti al pubblico per la prima volta.

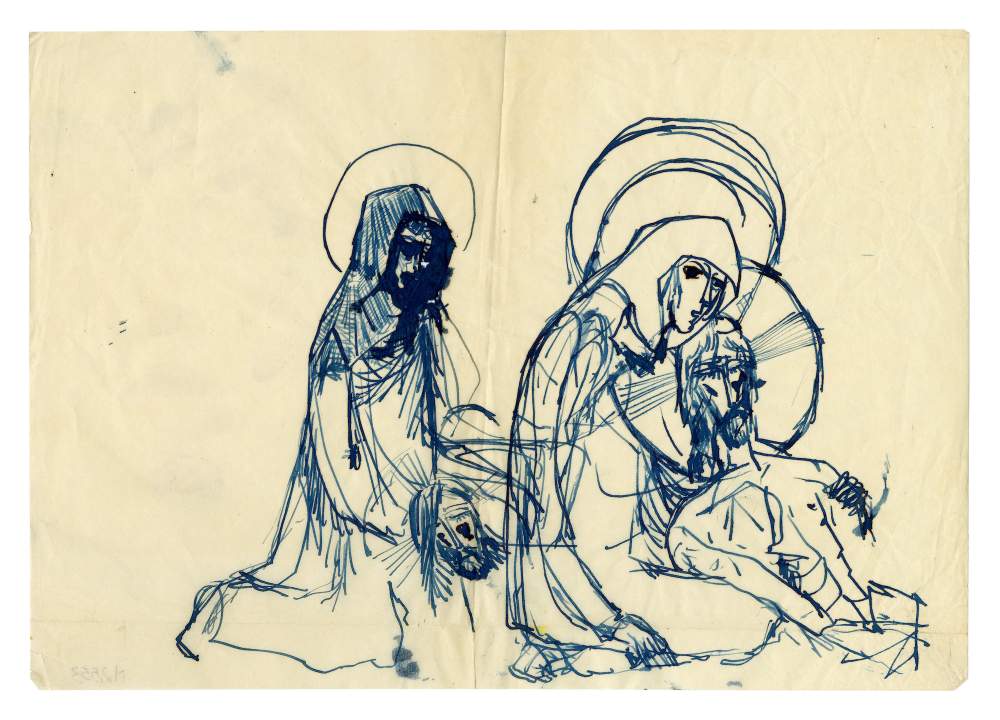

Il periodo artistico di Mauri che va dal 1946 fino al 1954, e che è strettamente connesso con la religione, è stato per me una scoperta recente. Ho rinvenuto stranissimi disegni in cui si vede la figura di Cristo in croce. Centrale è la questione dell’essere umano crocifisso, il tema della morte per salvare l’umanità. Sono disegni espressionisti, che rimandano alla semplicità e alla frontalità tipiche dell’arte bizantina. È un mondo figurativo mistico e intenso, in cui il groviglio dei corpi pare voler esprimere il groviglio della mente. In quegli anni aveva stretto un forte legame con Padre Turoldo, teologo, filosofo e poeta di cui ha illustrato con i suoi disegni alcune liriche. Leggeva inoltre i testi di Sant’Ignazio di Loyola e Santa Teresa d’Avila. E a Civitavecchia frequentava «Il Villaggio del Fanciullo», l’istituzione fondata da don Antonio Rivolta nel 1945, che ospitava i figli orfani a causa della guerra, con i quali trascorreva il suo tempo insegnando loro anche disegno, ceramica e pittura.

A trent’anni di distanza da quella grande retrospettiva, quale rilettura propone lei oggi dell’opera di Mauri?

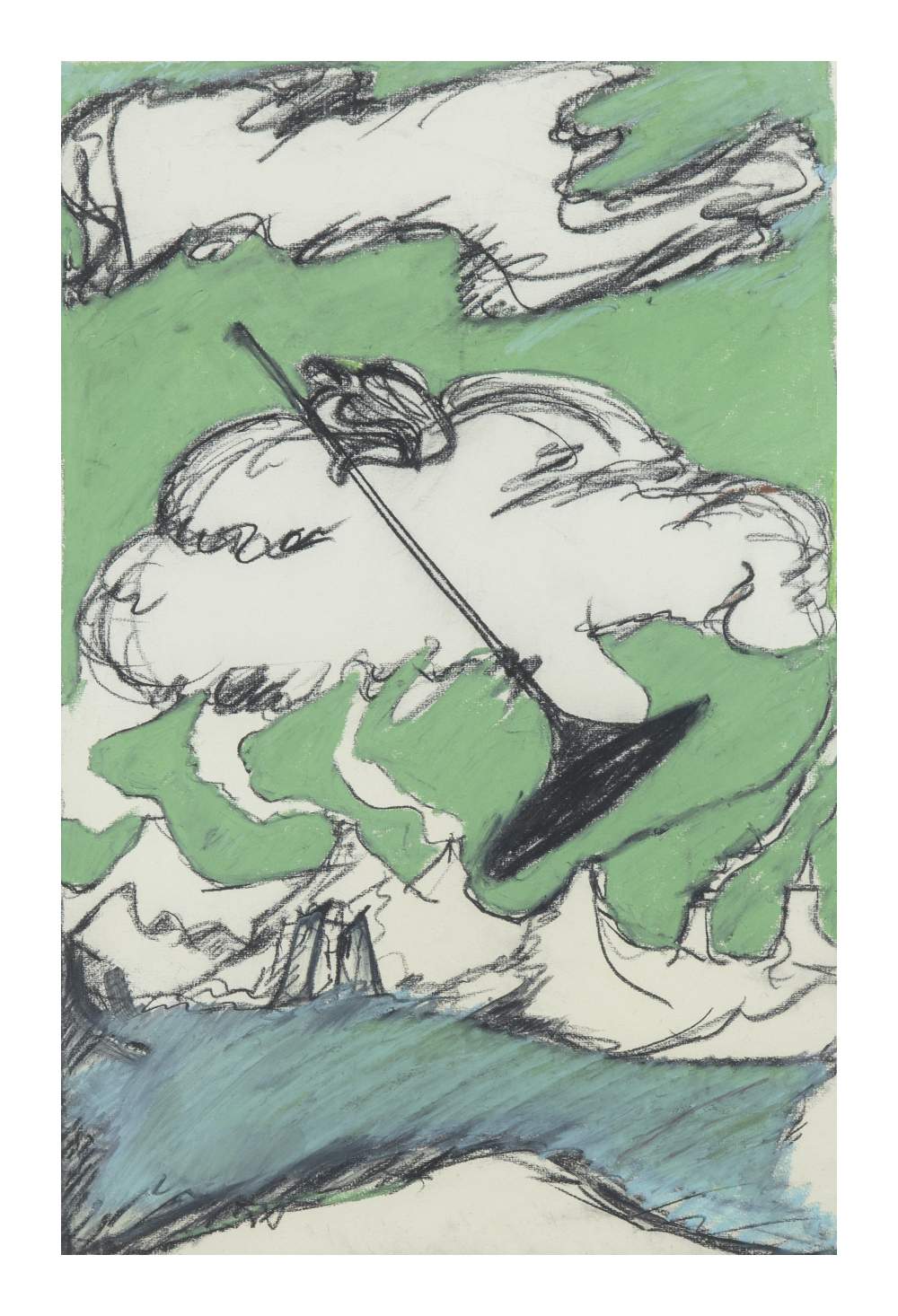

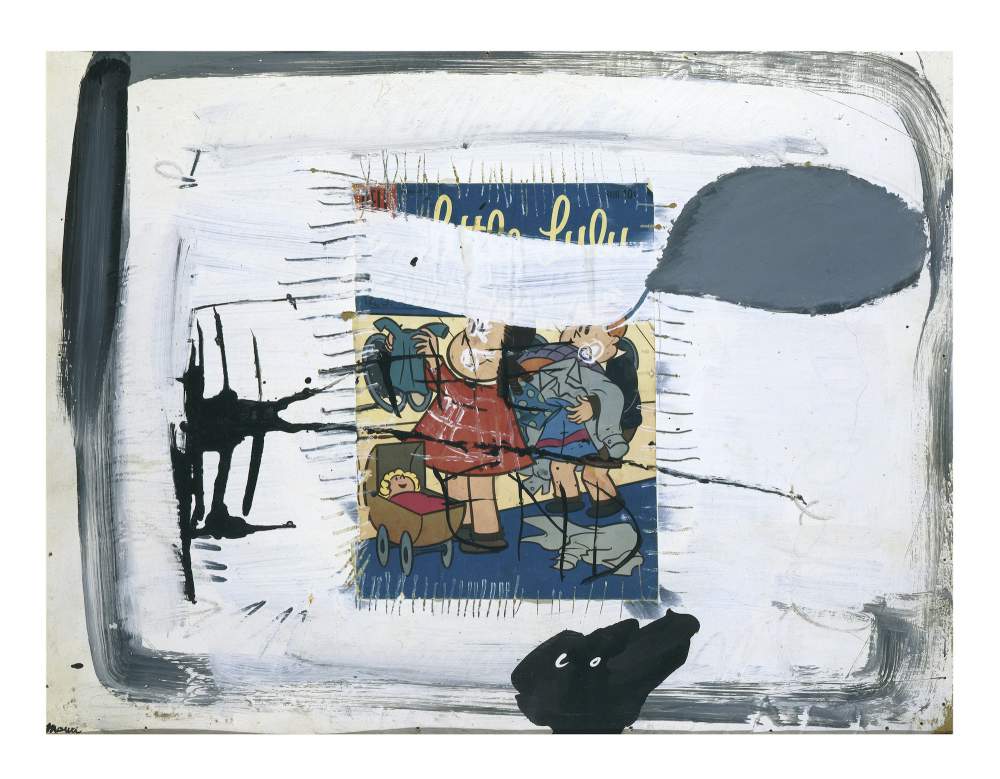

Ora sostengo che tutta la sua opera è in realtà una verifica dell’esistenza del male del mondo, un tentativo di venire a capo di questo mistero teologico e filosofico. Perché esiste il male nel mondo? Qual è la definizione di male? Ci sono circa 100 disegni espressionisti, realizzati tra il 1950 e il 1956, che presentano l’essere umano insaccato. «L’uomo in sacco», manipolato dai contenuti ideologici che gli vengono impartiti e che, a ben vedere, contiene in sé già un’idea di pre-schermo, rappresentata da questa testa dentro un sacco. Vi sono poi altri disegni a inchiostro nero su carta, forme che simboleggiano il male, la morte con la falce che arriva all’improvviso, allusioni a situazioni di campi di sterminio o al potere. Sono figure imponenti, con mani molto grandi, che indossano abiti molto larghi sulle spalle. Ci sono poi i disegni realizzati intorno al 1954, appena successivi alla mostra di Picasso organizzata a Palazzo Reale di Milano l’anno precedente. Dopo aver visto «Guernica», i tratti si fanno più elementari e il segno leggermente più semplice. Verso la fine degli anni Cinquanta, complice l’avvento della televisione e l’esperienza del cinema e dei fumetti, appaiono invece le prime immagini di persone sedute davanti agli schermi. Non è da trascurare il fatto che era stato proprio il padre, Umberto Mauri, che nel 1929 aveva fondato l’agenzia letteraria Elicon, a portare, nei primi anni Trenta, Mickey Mouse in Italia. Tant’è che, già a partire dal 1957, nei suoi disegni appare la stessa nuvoletta dentro la quale nei fumetti sono usualmente scritte le parole. Sono ricorrenti le immagini del pubblico seduto al cinema, che guarda questa gigante bolla. Sarebbe però un errore ascrivere questi lavori alla Pop art americana. Mauri l’anticipa, ma queste opere hanno qualcosa di espressionista pur rivolgendo l’attenzione al mondo dei comics, quindi all’universo mass mediale dell’emergente era del consumismo. C’è un disegno piccolo ma molto bello in mostra, degli anni Settanta, in cui si vede Hitler dentro un piccolo schermo, un quadrato che sembra appunto la nuvoletta dei fumetti, che reca la scritta «Come si diventa Hitler?». Ovvio che la risposta è che si diventa Hitler entrando nello schermo e parlando dallo schermo.

Il pubblico potrà vedere anche i disegni su carta realizzati negli anni Ottanta, che sono stati oggetto della personale «Fabio Mauri. Opere dall’Apocalisse», ospitata a cavallo tra il 2021 e il 2022, alla galleria Viasaterna di Milano.

Si, sono disegni colorati che erano molto amati dal fratello Achille Mauri. Negli anni Ottanta, in pieno Neoespressionismo, mentre andavano di moda Cucchi, Chia, Clemente e De Maria, Mauri inizia a insegnare all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila entrando in contatto con tanti giovani. Senza farmeli vedere, produce in quel periodo tutta una serie di gouache o pastelli su carta dai colori brillantissimi e piuttosto inusuali per lui. Le tematiche sono quelle religiose dell’inizio, ma si tratta di meta-pittura espressionista. È Fabio Mauri che riflette sul rapporto dell’artista con l’Espressionismo, con la voglia di fare un’espressione personale, diretta, colorata e libera. Quasi che volesse immedesimarsi negli studenti. Quello dell’insegnamento è un periodo molto particolare, che lo fa riflettere sulla giovinezza e creare questi disegni, che ha custodito per sé non esponendoli mai. Negli stessi anni, il Mauri pubblico presentava opere del tenore della scultura di bronzo di Goebbels, nella mostra «Entartete Kunst» (1985) alla Galleria Mara Coccia di Roma.

Lei si congeda dal ruolo di direttore del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, dove ha lavorato per oltre vent’anni, consegnando al pubblico una riflessione sul tema del male. Una questione ancora estremamente attuale e forse più che mai necessaria.

Questa mostra è il mio ultimo atto prima del pensionamento e mi sono presa la libertà di realizzare un progetto sul tema del male, che è estremamente attuale oggi, perché non è del tutto spiegabile da una prospettiva sociologica quello che sta accadendo nel mondo. Penso, per esempio, alla guerra in Ucraina o a quella tra Hamās e Israele. Viviamo in un’epoca in cui sembra necessario porsi di nuovo delle domande intorno al tema del male. Un argomento che la sociologia contemporanea non ha considerato e che la filosofia contemporanea non ha approcciato, relegandolo a questione teologica. Questa esposizione invece decreta che tutta l’opera di Mauri, dall’inizio alla fine, attraverso anche gli Schermi, non è stata altro che una verifica dell’esistenza del male nel mondo e un’indagine di fronte alla non comprensione dell’esistenza del male. La relazione tra il male e il potere e la questione degli angeli caduti e dell’apocalisse hanno radici molto antiche, ma non per questo sono meno attuali.

Altri articoli dell'autore

Nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale a Milano sono esposte opere recenti e inedite dell’artista trevigiano che spaziano tra perfomance, instalalzione, scultura, video e suono

La Galleria inaugura il nuovo anno a Milano con due personali dedicate a due figure di rilievo internazionale, continuando così nel suo percorso di valorizzazione dell’universo artistico femminile

A Milano Francesca Minini ospita la terza tappa del progetto dell’artista peruviana le cui sculture riflettono sull’impatto meteorologico e sugli agenti atmosferici in quanto forze trasformative

Nella sede milanese di Jacobacci & Partner, studio specializzato in proprietà intellettuale, la collezione di arte moltiplicata di artisti italiani di spicco cresce con l'azienda dando vita a numerosi progetti