Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione

Leggi i suoi articoliRoma. Nell’aprile 1935, Massimo Bontempelli nel presentare la personale del venticinquenne Corrado Cagli, che con cinquanta disegni inaugurava la Galleria della Cometa, scriveva: «(…) Avvertiamo con grande raccapriccio d’essere arrivati allo sfasciamento estremo, e tutti cercano di crearsi una condizione di nudità e di ricominciamento (il solo mezzo di non morire è ricominciare dal niente), potrebbe darsi che per qualche tempo i veri ricreatori della pittura non abbiano a far altro che disegnare, e sforzarsi di avere nel disegno (…) un mezzo perfettamente atto a esaurire tutta la necessità costruttiva e poetica».

In questa fase storica dell’Italia in cui gli artisti si confrontano con una condizione politica e sociale sempre più feroce, cresce il loro interesse per il disegno, strumento ideale per registrare, quasi come un sismografo, la coscienza di una realtà, che non è più possibile filtrare, trasfigurare, come accadeva nel passato realismo magico.

Dal 18 marzo al 21 aprile Simone Aleandri presenta una rara mostra sul disegno della Scuola romana, che reca come sottotitolo «Origini, sviluppi e diramazioni 1900-1945», oltre un centinaio di carte databili soprattutto tra gli anni Venti e Trenta, numerose inedite, provenienti per la maggior parte dagli stessi artisti e cerca di ricostruire la genesi dei singoli linguaggi, riallacciare i fili con i maestri (Max Roeder, Giulio Bargellini, Felice Carena), viaggi, studi dall’antico, le esposizioni.

Curata da Francesca Romana Morelli e dallo stesso gallerista, la mostra propone un centinaio di carte, tra cui molte inedite, di Ferruccio Ferrazzi, Cipriano Efisio Oppo, Guglielmo Janni, il più giovane Alberto Ziveri, Pericle Fazzini, ma anche Antonietta Raphael, Scipione, Mario Mafai, Renato Marino Mazzacurati, Corrado Cagli e Giuseppe Capogrossi, Luigi Trifoglio.

Le tecniche vanno dalla sanguigna, all’inchiostro di china, fino al monotipo. I raffinati lavori dell’inquieto sperimentatore Ferrazzi, tra cui i nuotatori, i disegni del colto e schivo Janni, delineati da un segno ossessivo ma al contempo delicato, come a trattenere la memoria di un mondo in cui tutto è fugace: la giovinezza eroica, il bagliore di un fiore reciso, l’isolamento melanconico dello studio, l’amore assoluto per la madre. Capogrossi con un nudo definito da una linea platonica a inchiostro di china, che si pone sulla strada dell’enucleazione del segno. Moderni appaiono i nudi e i frammenti di corpi disegnati da Ziveri e Fazzini, a volte con un segno appena legnoso, quasi a costruire il loro «golem».

Accanto a questo gruppo di disegni, sono esposti anche disegni, quadri, incisioni di personalità che esercitarono delle influenze incisive: Giacomo Balla, Roberto Melli, del quale conclude la mostra una inedita e originale natura morta, con valenze simboliche.

«Studio per scuola di nuoto», 1932, di Ferruccio Ferrazzi

Altri articoli dell'autore

Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura intervenendo a Saturnia al Forum in Masseria 2026

Dipinti antichi, maestri del dopoguerra, grafica d’autore, fotografia e nuove voci in un percorso critico che attraversa cinque secoli di storia dell’arte

L’intervento (stazione appaltante Invitalia) mira al restauro, alla riqualificazione e al riuso dell’edificio, con il ripristino della leggibilità dell’originario impianto, una migliore funzionalità degli spazi e dei criteri di circolazione e un adeguamento impiantistico

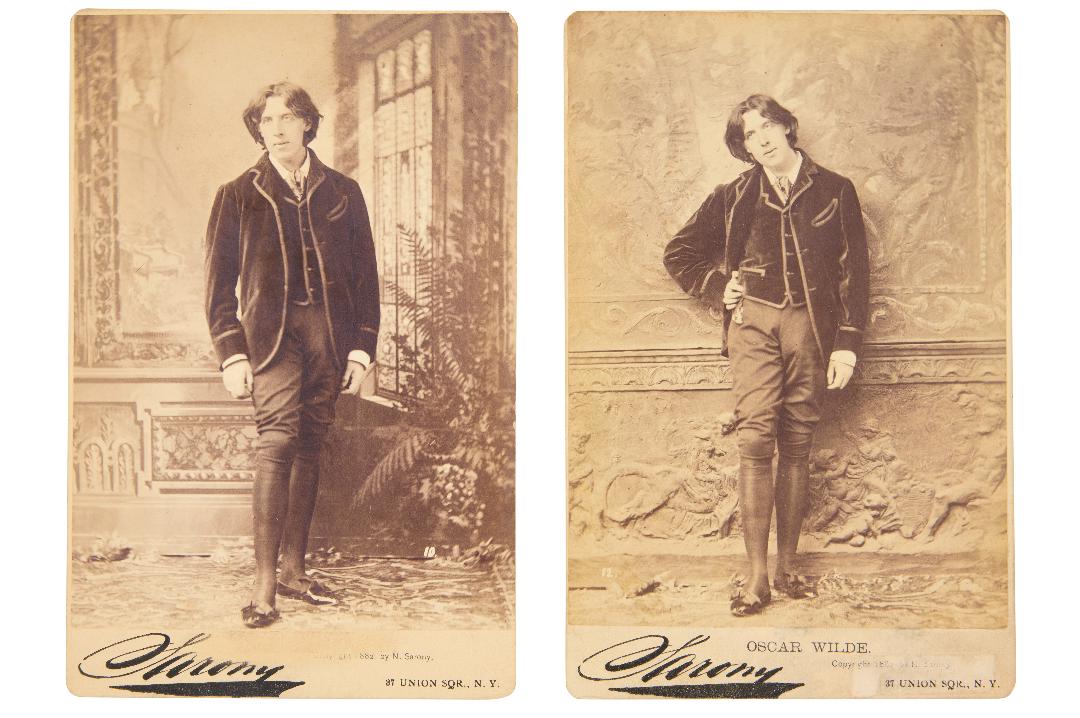

A oltre un secolo dalla morte, il mito letterario e la vicenda umana dello scrittore continuano ad alimentare il desiderio dei collezionisti e il fascino di una figura capace di parlare al presente