Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliLa maternità, anche nei suoi aspetti più oscuri e «feroci», e la condizione femminile dalle avanguardie storiche a oggi in una mostra curata da Massimiliano Gioni

La maternità nel corso del ’900 è stato il luogo o il campo di battaglia sul quale si sono definiti i generi sessuali e sul quale il rapporto tra uomo e donna, e più generalmente tra Stato e potere, si sono confrontati. La mia è dunque una mostra che ha pochi aspetti consolatori della maternità. Direi che è più il racconto dello scontro tra emancipazione e tradizione nel ’900 nei ruoli e nei generi sessuali. Un altro modo di riassumere la mostra è il rapporto tra la donna e il potere nel corso del ’900, un potere dal quale le donne sono state escluse e che hanno dovuto riconquistare».

Così Massimiliano Gioni presenta «La Grande Madre», la mostra da lui curata e aperta a Palazzo Reale di Milano dal 26 agosto al 15 novembre. Prodotta dalla Fondazione Nicola Trussardi, la rassegna, che propone alcune assonanze con il tema della nutrizione affrontato da Expo 2015, riunisce 127 artiste e artisti offrendo una panoramica su uno dei temi più complessi non solo della storia dell’arte dalle avanguardie storiche a oggi.

La Grande Madre è un tema junghiano e il «Libro Rosso» di Carl Gustav Jung faceva parte della mostra «Il Palazzo Enciclopedico», da lei curata per la Biennale di Venezia del 2013. È un caso?

C’è una coincidenza curiosa perché sia Erich Neumann, amico, discepolo e collega di Jung e autore del libro sulla Grande Madre, sia Aby Warburg dicevano di fare «psicostoria», una sorta di storia della psicologia della cultura. Neumann iniziò il suo libro nel 1938, ma ci lavorò per 18 anni. Venne pubblicato nel 1956 ed è un libro con una storia complessa: non appena si inizia a studiarlo ci si rende conto che si arricchisce di altre piccole storie. Il libro gli viene commissionato da Jung e da una sua amica, Olga Fröbe-Kapteyn, che nella sua villa ad Ascona fonda i seminari di Eranos, che si tengono tutt’ora e che si svolgevano ogni estate con Jung come maestro. Olga si imbarca in una grande ricerca iconografica per raccogliere immagini di archetipi universali e raduna più di 6mila immagini su diversi archetipi che vengono poi consegnate sia all’archivio Jung di New York sia al Warburg Institute di Londra. La cosa curiosa è che nel 1938 ad Ascona e poi a New York, dove c’era l’Istituto di Psicologia che poi diventerà Istituto Jung, si terrà una mostra intitolata «La Grande Madre», che raccoglie 350 immagini dall’arte paleolitica e mesopotamica, una sorta di grande atlante visivo su quel tema. C’è anche dunque la storia di una donna, che magari meno conosciuta di Jung o di Neumann, non entra nella storia, non si dedica a scrivere un libro ma a raccogliere immagini e questo archivio, che è presente nella mostra insieme ad alcuni disegni di tavole di meditazione realizzati dalla stessa Olga. La storia di Olga Fröbe-Kapteyn diventa interessante in quanto archeologia delle rappresentazioni della madre, anche se alcuni di questi aspetti ci sembrano un po’ naïf, come l’idea che ci fosse un’immagine universale della madre o della donna. Ciò che mi attrae è che in un dato momento storico, in cui si affianca anche il Surrealismo (che infatti ha grande spazio nella mostra), ci fosse questa attenzione all’universalità.

Anche Harald Szeemann aveva in progetto una mostra sul tema della madre...

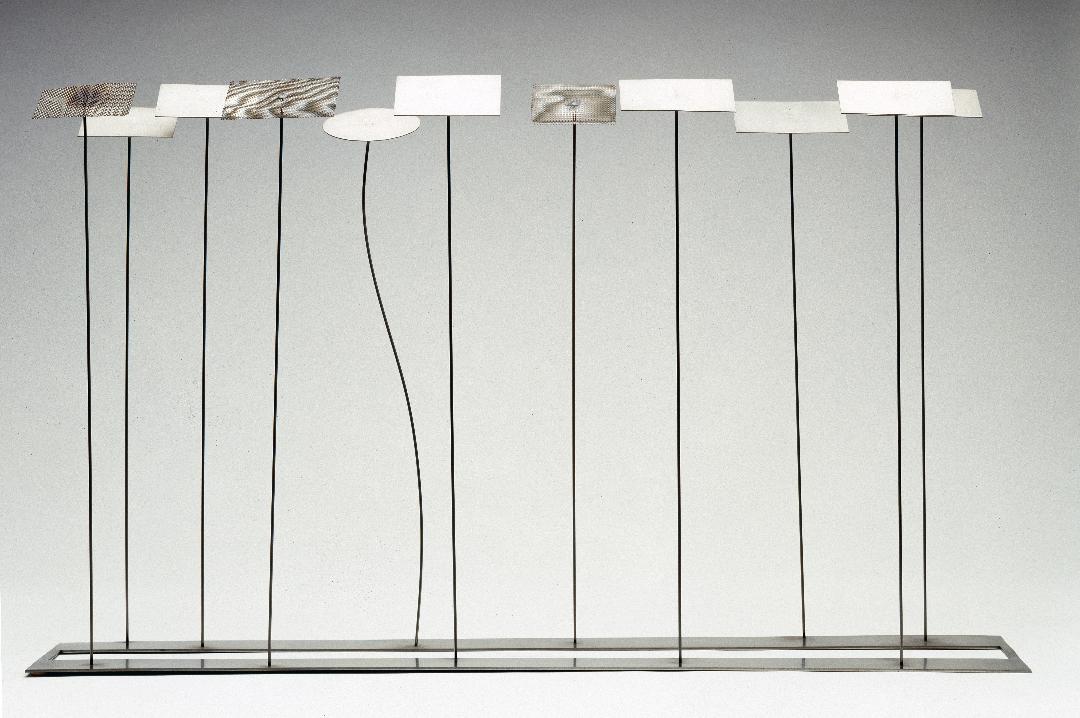

La mostra progettata da Szeemann era una mostra senz’arte, cioè una mostra di donne non diventate madri e anche non diventate artiste in senso canonico, ma che si dedicavano alla creatività per vie più indirette. Ad esempio, Lou Salomé: si dice che gli uomini che le stessero accanto esattamente dopo nove mesi di convivenza «partorissero» un libro. D’altra parte c’è però un altro aspetto presente nella mia mostra comune a un interesse di Szeemann, quello delle cosiddette «macchine celibi», quindi del rapporto tra tecnologia e arte soprattutto nelle avanguardie dadaiste e surrealiste. È un momento in cui le avanguardie storiche e gli uomini sognano di riprodursi senza la donna: Marinetti, ad esempio, sogna di fare un figlio meccanico. Quindi questa nuova immagine della donna e della madre viene costruita dagli uomini, e allo stesso tempo ci sono donne nel Surrealismo, nel Dadaismo e nel Futurismo che guardano agli stessi problemi ovviamente da un’altra prospettiva. A proposito di macchine celibi, in mostra c’è una ricostruzione della macchina di tortura del racconto di Kafka Nella colonia penale, il macchinario che scrive sul corpo del condannato la ragione della sua condanna. Szeemann aveva commissionato la ricostruzione di questa macchina e l’aveva presentata tra le macchine celibi dell’omonima mostra nel 1975: la macchina di tortura diviene simbolo di questo rapporto d’amore tra uomo, donna e macchina all’inizio del ’900 e insieme metafora dell’idea dello Stato che scrive la legge sul corpo e che quindi decide quali sono i ruoli e i generi sessuali.

Che parte hanno le donne nelle avanguardie storiche?

Il problema è che per tanti anni anche nella storiografia non sono state considerate importanti. Inoltre molti materiali realizzati dalle donne sono andati perduti; e poi molte donne erano più o meno costrette a lavorare in quelle che si chiamavano arti minori. E questo è un aspetto interessante della mostra, diventando una storia alternativa, trasversale del ’900. Quello che emerge, nonostante la differenza di atteggiamenti, è la figura della donna idealizzata: per i dadaisti e i surrealisti era una sorta di musa, di creatura immaginaria che può tutto ma che esiste in funzione soltanto dell’uomo, ma poi ci sono anche le donne, quelle in carne e ossa e non soltanto immaginate, che risultano importantissime perché sono quelle che hanno veramente lottato per l’emancipazione sessuale sognata dalle avanguardie. Quando si parlava di amore libero o di emancipazione dalla famiglia tradizionale, le donne erano quelle che pagavano il tributo più alto. Nella mostra ci sono storie terribili. Pensiamo ad esempio ad Hannah Höch, innamorata di un altro dadaista, Raoul Hausmann, il quale non vuole lasciare la moglie ma vuole avere dei figli da lei e quindi si rifiuta di usare anticoncezionali... Se per gli uomini essere d’avanguardia nella pratica quotidiana era facile, le donne erano quelle che di fatto dovevano subire le conseguenze di quelle decisioni.

Come viene raccontato un altro tema in parte junghiano, cioè la madre non creatrice ma sterminatrice?

Nella mostra ci sono forse più madri distruttrici che creatrici. Per gran parte del ’900 l’artista si ribella a un’immagine consolatoria della famiglia e della maternità e quindi rappresenta la madre come forza distruttrice. Soprattutto dagli anni Cinquanta agli anni Settanta c’è un’appropriazione da parte del femminismo di questa figura della madre potente, signora del tempo e della morte. Un altro mito che attraversa la mostra è quello dell’ermafrodito, cioè l’idea di una trasgressione dei generi anatomica, e quindi anche di una riproduzione magica.

E poi c’è la categoria delle artisti «clonatrici», come la Sturtevant...

C’è una stanza dedicata ai remake, in cui espongo opere di Sturtevant, Sherrie Levine e Lee Lozano. La Sturtevant a partire dagli anni Sessanta si mette a rifare i lavori, nel 99,9% di uomini, nel momento in cui questi vengono accolti nel pantheon della critica, quando diventano «maestri». Questi episodi di riappropriazione della storia li ho letti da due punti di vista. Innanzitutto alla stregua di un revisionismo storico sacrosanto che va di pari passo con la storiografia femminista, per cui la storia non l’hanno scritta solo gli uomini, ma bisogna riscriverla. Dall’altra parte c’è l’idea di celebrare e detronizzare i maestri: nel momento in cui viene rifatta l’opera non esiste più la distinzione tra originale e copia e dunque non esiste più copyright o appropriazione indebita; questo naturalmente mette sotto accusa l’idea della paternità. Il linguaggio della storia dell’arte è fondato su diritti di paternità, autorità e autorialità; crollando questi diritti si immagina una storia dell’arte senza copyright, un’idea di storia dell’arte non solo come narrazione del figlio che ammazza il padre. Possiamo quindi pensare alla storia dell’arte in termini di sorellanze, di zie e madri, senza necessariamente ammazzare i predecessori. Poi c’è il caso estremo di Lee Lozano, che a un certo punto decide di smettere di produrre; prima fa uno sciopero in cui smette di parlare alle donne, poi smette di andare a qualsiasi evento artistico, poi addirittura di fare arte, al punto da scomparire letteralmente. Il suo può essere visto come esempio estremo di rifiuto della logica dell’autore al punto di smettere di fare arte, così da denunciare anche l’ostracizzazione cui le donne erano storicamente relegate.

Quali saranno gli aspetti più sorprendenti della mostra?

Come ho già detto, il pubblico non deve aspettarsi una mostra di mamme e bambini sorridenti, ma una storia più oscura e più complessa del ’900. In secondo luogo spero che le opere saranno la sorpresa più grande, perché all’interno della carriera di ciascun artista siamo andati a cercare «gemme» non scontate. Che so, di Warhol non c’è Jackie al funerale di Kennedy ma due film che lui gira su sua madre, di Jeff Koons è esposta una «Venere» a palloncino non ancora vista in Italia. Credo che la sorpresa più bella sarà un numero straordinario di capolavori che raccontano questa storia del ’900. C’è la genesi raccontata da Camille Henrot, oppure opere che mi stanno particolarmente a cuore, due cicli fotografici. Uno è di Lennart Nilsson, che nel 1964 fotografa per la prima volta l’interno di un utero in gravidanza e documenta l’intero periodo di gestazione: sono foto incredibili che fanno sembrare il corpo umano una sorta di cosmo fantascientifico e influenzeranno Kubrick per «2001: Odissea nello spazio». L’altro sono le foto che Nicholas Nixon scatta di sua moglie Bebe e delle sue tre sorelle per quarant’anni, così che i soggetti si vedono invecchiare nel corso della loro vita.

Nel mondo dell’arte esiste ancora quella discriminazione delle donne rispetto agli uomini denunciata dal collettivo «Guerrilla Girls»?

Se si guarda alle cifre, Cindy Sherman non fa i numeri di Jeff Koons: c’è ancora una differenza nel riconoscimento economico. Ma a me, al di là dell’aspetto delle «quote», premevano un paio di cose. Primo, in Italia che mi ricordi non mi sembra ci siano state mostre che facessero il punto su questi nodi e sulla questione della maternità e sessualità nel ’900. Secondo, uno dei temi della mostra è provare a immaginare un’arte postgender o postsessuale: nel momento in cui non esistono più generi in un certo senso non esistono più ingiustizie.

Altri articoli dell'autore

Il 25 ottobre di 100 anni fa nasceva l’uomo che tramutò la pittura in oggetto (e viceversa) e aprì le porte alla Pop art. Il suo impegno sociale, la sua multidisciplinarità, l’interattività e la trasversalità di alcune sue opere e la sua ricerca sul ruolo dell’immagine sono tra gli elementi che lo rendono particolarmente attuale

53 anni dopo la storica mostra alla Gam di Torino, lo stesso museo dedica all’artista originario di Rovereto una retrospettiva con oltre 150 opere

Sin dall’inizio l’artista britannica lavora su un unico soggetto: sé stessa, il suo corpo, i suoi desideri, il suo dolore. Eppure, l’ex (?) bad girl riesce a parlare a tutti, forse più di quanto non facciano molte ambiziose opere politicamente corrette esposte alle «etnobiennali» di oggi

Al Kunstmuseum, in sequenza, due mostre parallele raccontano l’eresia e la ribellione di due artiste torinesi agli antipodi (o quasi)