Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli«I collezionisti d’arte contemporanea non vogliono comperare opere molto astratte, e lo fanno soltanto se il mercato non offre alternative. Preferiranno sempre l’arte realistica, purché qualche voce autorevole si alzi a garantir loro che si tratta a) di qualcosa di nuovo e b) di non realistico. Capire questa contraddizione significa capire il fenomeno della Pop art». Così scriveva Tom Wolfe nel 1975 nel suo dissacrante pamphlet The Painted Word, titolo tradotto nella sua prima edizione italiana (Allemandi, 1987) nel più esplicito Come ottenere il successo in arte. Ora, a parte le periodiche ed effimere rinascite dell’arte aniconica, la perdurante profusione di arte figurativa proveniente da ogni parte del mondo sembra confermare la regola. Ma è da un pezzo che il pubblico e il collezionismo s’ingozzano di immagini. E non c’è chi non riconosca nella penultima generazione di artistar, quella di Cattelan e Koons, l’intramontabile persistenza del Dna pop. Il resto lo stanno facendo il digitale, il web, Instagram e l’iconolatria dominante.

«Jasper Johns e il suo amico Robert Rauschenberg erano le figure preminenti di un cenacolo di giovani artisti che negli anni Cinquanta avevano iniziato a reagire contro l’Espressionismo astratto, allora sugli altari, continua Wolfe. I giovani artisti avevano cominciato ad affluire a Lower Manhattan e frequentare la Cedar Tavern (il leggendario pub del Village, Ndr). Gli piaceva far capolino nella Cedar, in montgomery, pantaloni di velluto e altri accessori di stretta osservanza boho indosso, come giovani reclute pronte a combattere contro la cecità del pubblico, e poter dire: “Ehi, Bill!” (de Kooning), “Ehi, Franz!” (Kline), “Salve, Marko!” (Rothko). (…) Johns e Rauschenberg presero di mira, di quei vecchi bastardi, il punto più debole, la loro terribile solennità e Grande Serietà (…). Rothko si rifiutò di partecipare a un’esposizione annuale del Whitney Museum per tutelare “la vita che i miei quadri faranno nel mondo” (…). Così Rauschenberg cominciò a rilasciare interviste alle riviste d’arte affermando che il mestiere dell’artista non era, spiritualmente, diverso da quello dello scaricatore o dell’archivista o di qualsiasi altro. Egli esponeva opere costituite di tre bottiglie di Coca-Cola, delle vere bottiglie. Sormontate da un paio di ali di aquila. Sarebbe stato troppo facile scartare tutto ciò come semplice Dada».

Robert Rauschenberg, «Able Was I Ere I Saw Elba», 1983. © Robert Rauschenberg Foundation / Ars, New York, 2025. Galerie Thaddaeus Ropac, London · Paris · Salzburg · Milan · Seoul. Foto: Ulrich Ghezzi

Uccidere il padre

Robert Rauschenberg, che espose da Leo Castelli nel 1958, pochi mesi dopo Jasper Johns (verso il quale il gallerista venuto dall’Italia nutriva una spiccata predilezione), è uno di quegli artisti che sono ricordati anche per essere stati autori e protagonisti di opere e fatti individuati, spesso un po’ semplicisticamente, come spartiacque nella storia dell’arte. L’opera, nella fattispecie, è «Erased de Kooning Drawing» del 1953. Rauschenberg chiese in dono al mito vivente Willem de Kooning un disegno al fine di cancellarlo. Ci mise un mese, perché su quel foglio c’erano tracce di grafite, carboncino e pastello a cera, insomma un lavoraccio. Il «fatto», invece, è il conferimento a Rauschenberg del Gran Premio per la Pittura alla Biennale di Venezia del 1964. Quel premio ha ispirato la formulazione di teorie del complotto, accuse di imperialismo americano, «combine» (le opere di Rauschenberg vennero portate nel Padiglione Usa ai Giardini solo a decisione presa, perché erano esposte nella sede dell’ex Consolato americano a Venezia) e anche un ammiccante documentario, «Taking Venice», di Amei Wallach, uscito lo scorso anno, in cui si allude a presunte interferenze del Governo americano, intento a combattere la Guerra Fredda anche sul fronte della cultura, a un anno dall’assassinio di John Kennedy. Insomma: disegno sgommato e premio alla Biennale hanno fatto di Rauschenberg il testimonial 1) della fine della pittura tradizionalmente intesa nei suoi valori narrativi, esperienziali e spirituali e 2) dell’avvenuto passaggio di consegne da Parigi (e dall’Europa) a New York come epicentro delle avanguardie. Sono interpretazioni di opere e fatti assai diffuse nella vulgata del contemporaneo, ma che misurano una volta di più la voragine temporale che ci separa da quell’epoca. La ricorrenza, il 22 ottobre 2025, del centenario della nascita di Rauschenberg enfatizza ulteriormente questa distanza.

Oggi, infatti, parlare di leadership artistica in un sistema interamente globalizzato ha senso soltanto se ci si riferisce al mercato, i cui punti strategici, in genere opportunamente ubicati a poca distanza dai container dei porti franchi, sono stabiliti dalle fiere d’arte contemporanea, pure all’insegna di quello che sta diventando una sorta di monopolio di Art Basel. Che l’economia mondiale, ad appena nove anni dalla fine della Seconda guerra mondiale e in piena stabilizzazione del blocco comunista, fosse in quel periodo in mano agli Stati Uniti è ovvio, e la conseguenza fu l’ulteriore rafforzamento del collezionismo e del circuito museale statunitense, ma è falso che da allora in poi solo gli Usa avrebbero partorito arte innovativa. L’epidemia informale, beninteso, fu la trasformazione europea del virus espressionista astratto, così come non si possono ignorare gli effetti del New Dada di Rauschenberg e Johns e poi della Pop art su Nouveau Réalisme e territori limitrofi, ma già alla fine degli anni Sessanta le correnti concettualiste e processuali europee esplorarono i territori dell’arte attraverso percorsi non certo ricalcati sulle mappe d’importazione statunitense. La verità è sempre la solita: leggere la storia dell’arte «a scatti», secondo improvvisi e repentini mutamenti rispetto a linguaggi di poco precedenti, forse è più semplice, ma ci si priva della complessità e della profondità implicite nei presunti cambiamenti.

In tal senso, una delle prime chiavi per comprendere la personalità di Rauschenberg e dello stesso Johns ci viene offerta proprio da Clement Greenberg, vale a dire dal critico che era stato il massimo sostenitore dell’Espressionismo astratto: ciò che fecero i «dioscuri» di Leo Castelli «rappresenta il culmine della tecnica dell’Espressionismo astratto e al tempo stesso l’annullamento della sua visione: il modo di trattare il colore dell’Espressionismo astratto è preservato e persino esagerato, ma è applicato alla rappresentazione, sia pittorica che scultorea, di oggetti fatti dall’uomo e di segni che sono ottenuti normalmente con procedure meccaniche». Greenberg, qui, si riferisce, per quanto riguarda Rauschenberg, ai «Combine Paintings» (termine coniato da Johns), cioè alla sua serie più celebre, che inizia nel 1954. Quando Rauschenberg chiese e ottenne da de Kooning il disegno da cancellare era il 1953 e lo stesso «donatore» collegò immediatamente le intenzioni del giovane collega ai «White Paintings», quadri modulati e «componibili» totalmente bianchi, elaborati dopo il periodo di formazione al Black Mountain College, la scuola d’arte della Carolina del Nord il cui dominus era Josef Albers. Privi di riflessi, erano stati concepiti come schermi per la luce e l’ombra e dunque reattivi all’ambiente ma anche alla proiezione d’ombre, magari quelle degli stessi osservatori.

Opere, come i «Black Paintings», in cui era forte l’influenza del pensiero di John Cage, il musicista conosciuto proprio al Black Mountain College, e alla sua poetica del vuoto e dell’assenza, ma anche della teoria, non di sua esclusiva elaborazione, secondo la quale non il gusto o le emozioni dell’artista, ma il caso è all’origine dell’opera. «L’idea nacque dal fatto che volevo sapere se si potesse disegnare cancellando, spiegò lo stesso Rauschenberg. Dovevo cominciare con qualcosa che fosse arte al cento per cento, il che escludeva i miei lavori. I suoi, invece, erano certamente arte: lui era la figura più importante sotto il profilo della qualità e dell’apprezzamento». Non si sarebbe trattato, dunque, di una sorta di analogo «in negativo» dei baffi apposti alla Monna Lisa; né di iconoclastia, o almeno non lo fu consciamente. Probabilmente fu una freudiana uccisione del padre, il cui fantasma, tuttavia, sarebbe rimasto al suo fianco anche nel periodo d’oro dei «Combine Paintings», opere all’inizio un po’ troppo osé anche per Leo Castelli, che preferiva le più intellettuali e sofisticate indagini sulla pittura di Jasper Johns e il superamento, da lui operato dipingendo l’ovvio e il noto (la bandiera, i numeri), del soggetto e dunque della narrazione.

Rauschenberg non era un intellettuale come Jasper Johns; non era un dandy della Virginia, colto e raffinato come l’amico Cy Twombly, con cui raggiunse l’Europa, e soprattutto Roma, nell’estate del 1952. Ma il suo incantevole sorriso texano sapeva ammansire anche i fantasmi ed espresse la più alta e autentica attestazione di stima e ammirazione nei confronti di de Kooning non subendone, ma adottandone, lo stile, la bella pittura, una pittura di altissima qualità, quella che coglie ogni visitatore poco più che sensibile rivedendo i «Combine Paintings», anche se nasceva da altri presupposti rispetto a quelli di Pollock, de Kooning o Rothko: «All’epoca c’era tutto un sistema linguistico che per me non ha mai funzionato con la pittura, dichiarò l’artista a Dorothy Seckler, che lo intervistò nel 1965 per conto degli Archives of American Art della Smithsonian Institution (si deve alla cura di Alberto Boatto, con il titolo L’iconoclasta gentile, la pubblicazione in lingua italiana di quella conversazione, uscita nel 2015 per Castelvecchi, Ndr). Non so se è stata una conseguenza dei miei studi con Albers o per una mia inibizione personale, ma non sono mai riuscito a trovare qualità simili in pittura». Una pittura (spesso vernice per interni o comunque per uso industriale) che deve essere abbastanza forte da poter sostenere il peso, nel senso metaforico del termine, dei residui del mondo reale, foss’anche una capra d’Angora imbalsamata infilata in uno pneumatico («Monogram», 1955-59). Se le bandiere di Johns devono essere sia bandiere sia dipinti, insomma, la spazzatura di Rauschenberg deve essere sia spazzatura sia arte.

Bob + Cy, Venice, 1952. © 2011 Robert Rauschenberg Foundation, New York. Dal libro «Robert Rauschenberg. Un ritratto» di Calvin Tomkins edito da Johan & Levi

Il letto dello scandalo

Questo avviene anche per l’oggetto di recupero, per la gallina imbalsamata di «Odalisque», per il rarissimo esemplare di aquila americana impagliata di «Canyon», per le scarpe bianche indossate dall’uomo che dà il titolo a un’opera del 1965, per i collage, per le immagini dei rotocalchi trasferite con la trielina, per la palla da baseball, per una porta di legno girevole sui suoi cardini, che apre e chiude il passo a pittura e oggetti. E naturalmente per la trapunta usurata appartenuta a un’altra studentessa del Black Mountain, Dorothea Rockburne (destinata a una brillante carriera artistica e oggi, a 93 anni, apprezzata pittrice) che fa parte del «Combine Painting» più noto, «Bed» (1955), un letto vero ma dipinto, non nel senso di essere tramutato in supporto, ma di diventare esso stesso pittura, esposto per la prima volta nel 1958 da Leo Castelli. L’opera, che approda in Europa nello stesso anno ma che viene rifiutata dagli organizzatori del Festival dei Due Mondi di Spoleto, poi, dopo un’apparizione alla Galerie Daniel Cordier di Parigi all’Exposition Internationale du Surréalisme (1959-60), riemerge nel 1963 nella monografica di Rauschenberg al Jewish Museum, organizzata da Alan Solomon, che l’anno successivo sarà il commissario del Padiglione statunitense alla Biennale.

E se già in occasione della mostra del ’58 da Castelli i «Combine Paintings» scatenarono feroci stroncature di critica e pubblico (uno dei visitatori appose sull’opera «Rebus» l’invito «fuck you»), a Venezia (dove riapparve «Bed») armarono, tra le altre, la penna di Leonardo Borgese, che sul «Corriere della Sera» parlò di «Surrealismo per i poveri» e di «desolazione morale», mentre il Vaticano, per non far torto a nessun artista, diramava la proibizione al clero di visitare in toto la mostra. Ma l’indignazione tocca diversi livelli. Scrive Paul Schimmel, curatore, con Donna De Salvo, di una splendida mostra allestita nel 1993 al Whitney Museum of American Art, intitolata «Hand-Painted Pop. American Art in Transition 1955-62»: «Ciò che nei “Combine Paintings” fece infuriare i pittori e i critici della New York School fu la combinazione di uno stile pittorico astratto elevato con l’oggetto di recupero. Se Rauschenberg si fosse attenuto strettamente al collage e all’assemblaggio come Joseph Cornell (nella tradizione surrealista) o Richard Stankiewicz (nella tradizione della New York School), sarebbe stato perfetto». Qual era il primo obiettivo di Rauschenberg? «Smantellare l’enigma del processo creativo, continua Schimmel. Mentre l’opera di Rauschenberg per certi aspetti continua le tradizioni pittoriche degli anni ’50, lo fa in modo controllato e intellettuale. È stato in grado di “purgarsi” dai “suoi insegnanti” inserendo il loro stile in nuovi ambienti non estetici. Nell’opera di Rauschenberg, oggetti, fotografie e aree dipinte sono tutti combinati su una superficie non gerarchica. Rauschenberg schematizza l’esperienza del processo nel realizzare un dipinto. “Rebus” (1955), una rappresentazione di parole o sillabe tramite immagini di oggetti i cui nomi assomigliano alle parole o sillabe intese nel suono, è anche un enigma composto da tali immagini o simboli. Rauschenberg inventava giochi sulla New York School e sull’Action Painting, utilizzando la forza e il carattere delle opere della generazione precedente per rompere metaforicamente il mito e l’enigma della New York School». Tutto questo era necessario per dimostrare che cosa intendeva fare, unendo manualità, colore e oggetti, con ciò che continuava a definire pittura: «La pittura è collegata sia con l’arte che con la vita. Io cerco di operare nella frattura che esiste fra le due». Leo Steinberg, lo storico dell’arte che divenne il suo più acuto sostenitore, sottoscrisse.

Robert Rauschenberg, «Parsons’ Live Plants Ammonia (Cardboard)», 1971. © Robert Rauschenberg Foundation / Ars, New York, 2025. Galerie Thaddaeus Ropac, London · Paris · Salzburg · Milan · Seoul. Foto: © Blindarte / Photo: Laura Eboli

1965, e poi?

Calvin Tomkins, che è invece l’autore della più nota e accreditata biografia di Rauschenberg (edita in Italia da Johan & Levi), sottolinea che buona parte della critica ritiene che l’artista abbia smesso di essere innovativo dal 1965, quando aveva quarant’anni. Se fosse così quello attuale sarebbe anche il sessantesimo anniversario della sua morte come artista. In ogni caso il 1965 può essere considerato un anno-boa nella sua vicenda. Da quella data inizia il processo di elevazione dell’ex ragazzino dislessico di Port Arthur non solo a megastar, ma anche ad artista «ufficiale». Primo della sua categoria professionale ad avere, nel 1976, una copertina di «Time» (era il numero del 29 novembre e l’articolo all’interno era dell’amico Robert Hughes), nello stesso anno è invitato dalla National Collection of Fine Arts (oggi National Museum of American Art) presso lo Smithsonian American Art Museum di Washington in quanto artista statunitense destinato a «onorare il bicentenario americano». Allo scopo, serviva un artista che, secondo l’organizzatore Walter Hopps, esperto di pittura e scultura del Novecento, fosse anche «un grande cittadino, impegnato nel dialogo politico, capace di prendere posizione pubblicamente, un benefattore e un filantropo» e che avesse a cuore «non soltanto la propria arte, ma anche il destino e la vita degli altri artisti, e vi abbia investito». Rauschenberg era in possesso di tutti questi requisiti e la monumentale mostra, dopo Washington, fece il giro degli Usa. Non che dopo il 1965 Rauschenberg abbia smesso di produrre, con quella prolificità che lo accompagnò sino alla morte, nel 2008, e che lo accomuna a Picasso.

La Rauschenberg Foundation, istituita nel 1990 per volontà testamentaria del suo titolare, presieduta da Peter Kraus, con vicepresidente Cristopher Rauschenberg, figlio dell’artista, oltre a un programma di attività filantropiche ha anche in progetto la realizzazione del Catalogo generale, il cui primo volume, dedicato agli anni dal 1948 al 1953, dovrebbe essere pubblicato nel corso del 2025 (ne è autrice Susan Davidson). Si parla di 6mila opere, esclusa la grafica, disciplina, quest’ultima, che Rauschenberg praticò incessantemente soprattutto dopo avere scoperto le potenzialità della serigrafia. Decisivo, per questo, l’incontro, nel 1962, con Andy Warhol. Già nel ’65 Rauschenberg si avviava a diventare un personaggio pubblico, l’Artista Ufficiale degli Stati Uniti (con qualche deriva alla Rockwell, come nel collage «Untitled (For Astronaut White)», dedicato al primo uomo che camminò nello spazio durante la missione spaziale della Gemini 4), incentivando in varie forme il suo impegno sociale in difesa dei diritti civili e della non violenza («A Modern Inferno», ovvero la lotta tra il bene, cioè John Kennedy, e il male, cioè il fungo atomico, il senatore McCarthy e il Ku Klux Klan, in una doppia pagina pubblicata da «Life», in un periodo in cui l’artista si era dedicato a illustrare la prima cantica della Divina Commedia di Dante). E intanto continua a esplorare altri ambiti, tornando in scena (dopo l’attività scenografica con la compagnia di danza di Merce Cunningham e i primi happening) come autore e protagonista di performance, anche se non si sa come reagirebbe oggi il pubblico di fronte alle trenta tartarughe vive dotate di torce elettriche sul dorso brancolanti in «Spring Training». Si dedica alle prime opere interattive, come «Oracle», scultura esposta da Leo Castelli, formata da cinque parti separate, ciascuna delle quali munita di una radio che i visitatori potevano azionare da una consolle. E scopre la tecnologia: «Mud Muse», opera creata in collaborazione con gli ingegneri Frank LaHaye, Lewis Ellmore, George Carr, Jim Wilkinson e Carl Adams. Ispirata dai geyser sotterranei del Parco Nazionale di Yellowstone, è una vasca colma di una miscela di acqua e bentonite (l’effetto visivo è quello del fango o di qualcosa di peggio) che bolle, schizza e gorgoglia in risposta a rumori preregistrati (canti di uccelli, musica e rumori di macchine) e a quelli emessi dal pubblico che, alla prima uscita dell’opera, si lasciò prendere la mano e pensò di potenziare la propria interazione prendendo manciate di fango per lanciarlo e spalmarlo sulle pareti. La espone nel 1971 al Los Angeles County Museum of Art nella mostra «Art and Technology», ma anche nel ’68, alla sua seconda partecipazione a Documenta a Kassel, aveva optato per un’opera tecnologica e interattiva, «Solstice».

Portfolio (I-VII), 1952-1998. Dal libro «Robert Rauschenberg. Un ritratto» di Calvin Tomkins edito da Johan & Levi

Cartoline dalla Florida

Rauschenberg, nel teatro come nelle performance, nelle sue opere tecnologiche come in quelle più «tradizionali», fu un magistrale orchestratore d’immagini. Ma al tempo stesso, l’ordinarietà, e dunque la non aggressività delle immagini e dei reperti da lui messi in campo (il contrario di quanto avrebbero fatto Warhol, Lichtenstein o Rosenquist), l’assenza di una gerarchia iconografica portano alla luce le modalità con cui il reale si manifesta, «il suo pallido o brutale emergere, quel tenue bagliore che circonda ogni cosa quando affiora sulla superficie del mondo nel momento presente. La tela è quindi paragonabile a uno schermo estremamente sensibile su cui si posano, come su uno specchio d’acqua, scritte poco identificabili, lettere isolate, numeri perduti, volti semicancellati, vecchie fotografie inutilizzate, ricordi recenti ma già senza età, notizie fuori contesto (…). “È la celebrazione della non fissità”, osservò a questo proposito John Cage» (Florian Rodari, Le Collage, Skira, 1988).

Sebbene Rauschenberg in gioventù avesse espresso la sua perplessità rispetto a certa retorica dei materiali, è in nome del più nobile di essi, la carta fabbricata a mano, che nei premi anni Settanta attraversa una delle sue rare pause come moltiplicatore d’immagini: dai viaggi nelle antiche cartiere in Francia e in India nasce la candida «Pyramid Series» (1974), carta goffrata abbinata a garza. L’anno prima, con la serie «Venetians», aveva riscoperto la sua attrazione per rottami, relitti e oggetti trovati, in questo caso durante i suoi frequenti viaggi a Venezia, dando vita ad assemblaggi che a un pubblico europeo avrebbero ricordato l’Arte Povera in una versione sin troppo debitrice di un’indubbia eleganza compositiva e non manca, ancora oggi, chi rileva in certo gusto per la decorazione una graziosa deriva vetrinistica (l’allestimento di vetrine a Manhattan fu una delle prime occupazioni del giovane artista). Il tessuto privo di telaio, con impresse immagini trasferite con il solvente, nel ’74 con la serie «Hoarfrosts», aveva rappresentato il tentativo di coniugare il ritorno all’immagine con la libertà conferita al supporto, che in questo caso si avvale del movimento causato dal lieve spostamento d’aria al passaggio dell’osservatore.

Alcuni critici hanno osservato che dopo il trasferimento, nel 1970, a Captiva Island, nel golfo della Florida, il lavoro di Rauschenberg abbia gradualmente perso di mordente. «Una cosa è chiara: l’arte è diversa quando viene realizzata lontano da New York, ha scritto Jeff Perrone su “Artforum”, recensendo la già citata grande retrospettiva di Washington del 1976. La Florida e la California meridionale sono i luoghi in cui le persone che hanno dieci anni in più dell’età di Rauschenberg vanno in pensione. Ma come membro del suo pubblico, confesso che nella mia esperienza, l’arte fatta in un ambiente bello non può mai competere con la bellezza dell’ambiente, e quando viene esposta in uno spazio urbano sporco, non può che sembrare una cartolina da una vacanza tropicale».

Robert Rauschenberg, «Onoto Snare/Roci Venezuela», 1985. © Robert Rauschenberg Foundation / Ars, New York, 2025. Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, London · Paris · Salzburg · Milan · Seoul. Foto: Robert Rauschenberg Foundation

Un artista sostenibile

Le mostre e le altre iniziative in programma per il centenario daranno conto di come possono essere recepiti il personaggio e la sua produzione, che nel caso di Rauschenberg sono strettamente intrecciati. Una prima risposta la offre il tema di miart, la fiera d’arte moderna e contemporanea, a Milano dal 4 al 6 aprile: «Among Friends», già titolo della sua ultima retrospettiva svoltasi nel 2017 al MoMA di New York, per gli organizzatori della rassegna milanese «riflette l’obiettivo di mettere a sistema quella rete di relazioni costruita negli anni, consolidando il proprio ruolo di riferimento nel contesto fieristico e culturale internazionale», nel nome dell’attitudine per la cooperazione dell’artista americano. Intesa Sanpaolo, main partner della fiera, è presente con un progetto espositivo dedicato a Rauschenberg a cura di Luca Massimo Barbero. La mostra parte dall’area lounge della Banca, dove viene esposto il Combine Painting «Blu exit», e ha un’ideale prosecuzione nel caveau delle Gallerie d’Italia, eccezionalmente aperte al pubblico su prenotazione nei giorni di miart, dove sono esposte altre tre opere dell’artista selezionate dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati, oggi parte delle collezioni del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Rauschenberg fa parte di quella «famiglia» di artisti del XX e XXI secolo sostenitori dei valori sociali dell’arte, della collettività e della possibilità di ciascun individuo di creare arte. Anche lui, come altri, si lasciò prendere dalla sindrome del profeta ecumenico, attivando il progetto Roci (Rauschenberg Overseas Culture Interchange). L’artista, spiega il sito web della Fondazione a lui intitolata, tra il 1985 e il 1990 si recò in Paesi del mondo (Messico, Cile, Venezuela, Cina, Tibet, Giappone, Cuba, Unione Sovietica, Germania e Malesia) «in cui la sperimentazione artistica era stata spesso soppressa, con lo scopo di avviare un dialogo e raggiungere una comprensione reciproca attraverso il processo creativo». Finanziò l’intero progetto, durante il quale, in poche parole, girò il mondo realizzando in forma di workshop alcune sue opere. Non mancarono i soliti malpensanti secondo i quali il Roci fu una forma di autopromozione planetaria; forse fu questo sospetto ad allontanare eventuali significativi finanziatori, cosa che costrinse Rauschenberg a pagare tutto di tasca sua.

Dopo la presentazione di alcune sue opere al Museo del Novecento di Milano, «Five Friends: John Cage, Merce Cunningham, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Cy Twombly», al Museum Brandhorst di Monaco dal 10 aprile al 17 agosto e poi al Museum Ludwig di Colonia dal 3 ottobre all’11 gennaio 2026, sarà la prima delle mostre celebrative del centenario (per il programma completo). Ci sarà spazio anche per Rauschenberg fotografo, e del resto furono proprio due fotografie, nel 1952, le prime sue opere acquisite da un museo, volute da Edward Steichen per il MoMA: questo ambito di ricerca svolgerà un ruolo importante in «Robert Rauschenberg’s New York: Pictures from the Real World», al Museum of the City of New York, dal 13 settembre al 22 marzo 2026; e in «The Use of Images» alla Fundación Juan March di Madrid dal 25 ottobre al 18 gennaio 2026. Le tre gallerie di riferimento per la sua opera, Thaddaeus Ropac, Gladstone e Luisa Strina, faranno il resto.

Molto probabilmente i visitatori troveranno elementi di attualità nella passione di Rauschenberg per l’utilizzo e il riciclaggio di materiali poveri, per la sua attitudine alla multimedialità, alla già citata trasversalità. C’è stato chi, come Zachary Small su «Artsy» nel 2107, ha rivendicato la queerness di Rauschenberg, sottolineando che i «Friends» della retrospettiva di quell’anno, cioè Twombly e Johns, erano stati suoi amanti dopo il divorzio dell’artista da Simone Weil: «Non sorprende che la collaborazione sia stata l’anima della creazione di questi artisti, che hanno creato un vocabolario visivo queer prima che esistesse un linguaggio vero e proprio. Attraverso l’osservazione ravvicinata, il quotidiano poteva sbocciare in qualcosa di sublime o sovversivo. Questo è un principio dell’arte queer, la capacità di trasformare la normatività in qualcosa di inaspettato». Il tutto, ancora una volta, in contrapposizione rispetto al machismo e all’individualismo degli espressionisti astratti.

Abbiamo dunque un Rauschenberg sostenibile (ci si ricorderà anche della sua mamma, nativa americana Cherokee) pronto anche per i giovani antagonisti di oggi, presso i quali la grafica serializzata, e in particolare la serigrafia, si è affermata come arte alternativa rispetto al sistema che essi combattono. Insomma, chiarito, anche nella sua complessità (lo ha fatto con estrema precisione Maria Grazia Messina nel citato catalogo sulla mostra «Collage», da lei curata con Maria Mimita Lamberti per la Gam di Torino nel 2007), il rapporto dei «Combine Paintings» con il polimaterismo di Alberto Burri, che incontrò a Roma nel 1952; accettato il fatto che, come tutta l’arte, anche quella di Rauschenberg è la confluenza di esperienze pregresse e di una tradizione (nel suo caso la mappa si estende da Arthur Dove a Schwitters, da Duchamp a Cornell); individuato in lui uno di quegli artisti che, non solo per aspetti anagrafici (pochi anni in più o in meno lo separavano da Warhol e da Lichtenstein) si collocano al confine tra due epoche e due estetiche (l’etichetta New Dada, applicata da Barbara Rose, forse non è perfetta ma è utile per identificare qualche capitolo di questo «C’era una volta in America»), c’è ancora qualcosa da spremere, e forse anche da dire. Il 2025 è anche il centenario della nascita di Mario Merz e il pensiero corre all’incontro tra Warhol e Beuys organizzato a Napoli nel 1980 dal gallerista Lucio Amelio. Da una parte l’America e dall’altra l’Europa. Una contrapposizione pacifica, sia detto a scanso di equivoci, nell’ora di Trump 2 la Vendetta. Meglio restare all’arte: da una parte Rauschenberg, narratore della transitorietà del presente, dall’altra Merz, evocatore della permanenza dell’archetipo.

Robert Rauschenberg e Susan Weil, «Sue», 1950 ca, collezione privata. © 2011 Robert Rauschenberg Foundation, New York. Dal libro «Robert Rauschenberg. Un ritratto» di Calvin Tomkins edito da Johan & Levi

Altri articoli dell'autore

Mentre l’edizione italiana della rivista «Flash Art», nata nel 1967, diventa annuale, abbiamo chiesto al suo fondatore di raccontarne la storia: «Ho visto di tutto, ma nulla è paragonabile ai cambiamenti odierni»

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

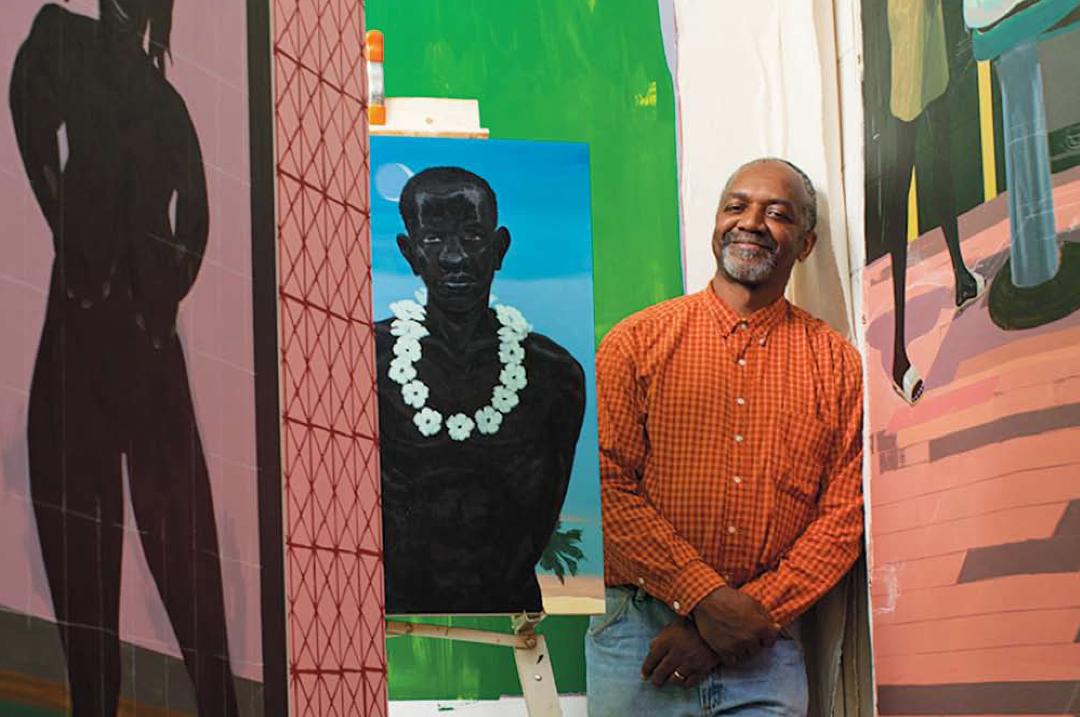

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria